引 言

PPP项目通常由政府通过法定程序选择社会资本方,双方签订PPP项目合同,社会资本方会成立项目公司(SPV公司)负责项目的具体实施。项目公司作为发包人,将工程发包给工程总承包商,工程总承包商再发包给施工总承包商。在实践中,因市场准入限制与利益驱动的矛盾与冲突,建设工程领域转包、违法分包一直被立法、司法予以否定,却屡禁不止。施工总承包商与实际施工人往往通过转包、违法分包、内部承包的方式实现其商业目的。然而,并非所有的商业行为都能善始善终,一旦发生法律纠纷,实际施工人维护合法权益,在常规施工总承包项目中有较多的讨论。但在PPP项目中涉及政府、社会资本方、项目公司等多方主体,PPP项目中往往采用“PPP+EPC”的建设模式,实际施工人维护合法权益的探讨较少有涉及。本文拟探析PPP项目中实际施工人遭遇转包、违法分包人破产,实际施工人突破合同相对性会面临哪些困境?又会有哪些实现权益的路径?

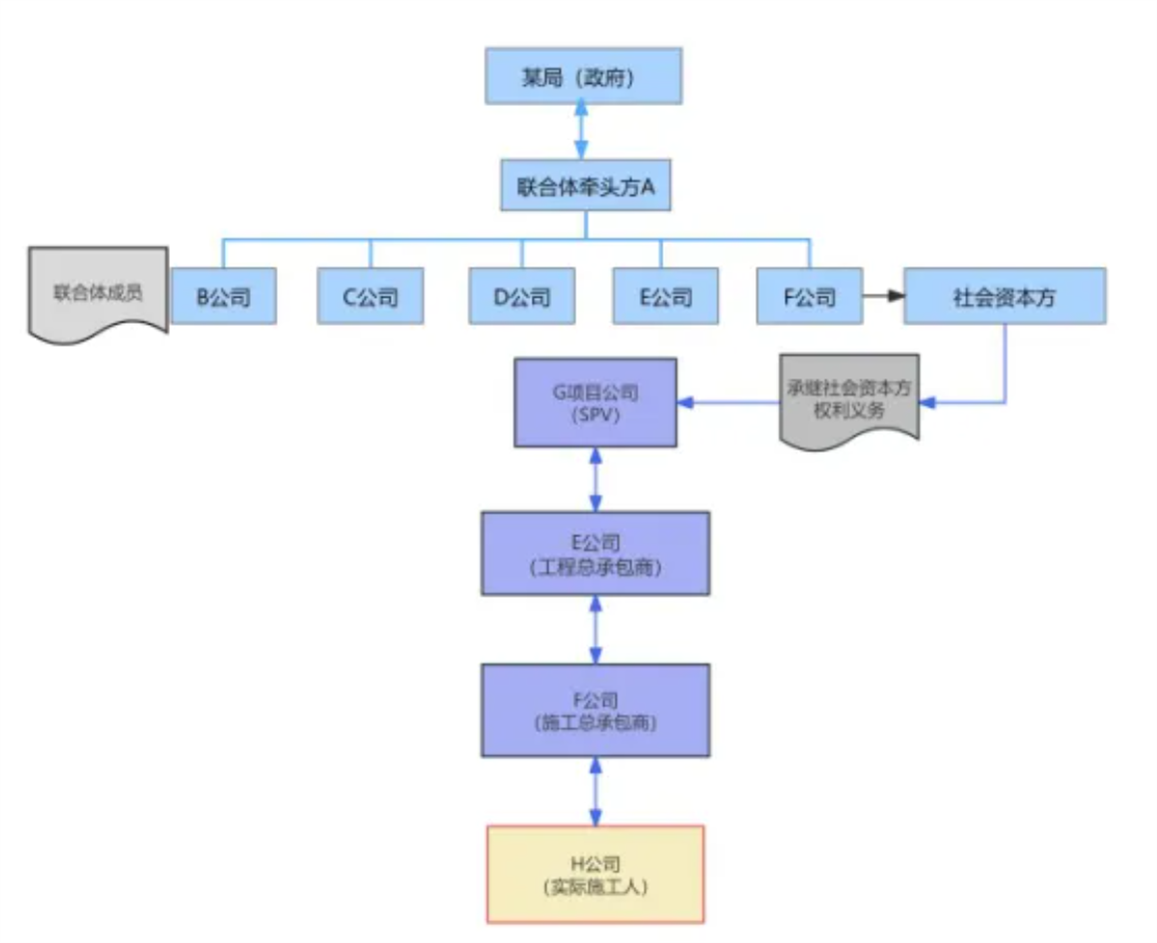

一、案例情况

2018年08月,某局(政府)作为采购人招标确定,由联合体牵头人:A公司,联合体成员:B公司、C公司、D公司、E公司、F公司(统称“社会资本方”)中标某PPP项目。该联合体按照联合体协议成立G项目公司,由G项目公司承继联合体社会资本方的权利义务。G项目公司与E公司(工程总承包商)签订《工程总承包施工合同》。E公司(工程总承包商)与F公司(施工总承包商)于2018年8月签订《施工合同》。

2018年6月30日,F公司(施工总承包商)将工程道路、排水、路灯、交通段工程等违法分包给H公司(实际施工人),并签订《双方约定》就案涉工程价款、付款等进行约定,并约定争议解决由W仲裁委管辖。H公司(实际施工人)按照双方约定施工完成案涉工程。2020年7月28日,E公司(工程总承包商)工程总承包范围内包括H公司(实际施工人)施工范围内的全部8条道路竣工验收合格。2022年1月,在H公司(实际施工人)配合下,E公司(工程总承包商)向G项目公司报送工程结算书。但该PPP项目《工程总承包施工合同》一直未能完成审计、结算,且F公司(施工总承包商)进入破产重整程序。

案例交易架构

二、实际施工人突破合同相对性的基本问题

(一)实际施工人的概念

(1)转包合同的承包人;

(2)违法分包合同的承包人;

(3)没有资质而借用有资质的建筑施工企业(被挂靠人)名义与他人签订建设工程施工合同的承包人(挂靠人)。本文仅讨论PPP项目中转包合同的承包人、违法分包合同的承包人作为实际施工人两类情形。

1、实际施工人可以直接向发包人主张建设工程价款

根据《2021年司法解释(一)》第43条第2款规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。”基于上述规定,转包、违法分包情景下的实际施工人可突破合同相对性直接向发包人主张权利,但最终支持款项是基于发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额确定的。因此,在诉讼过程中,实际施工人在起诉转包人、违法分包人时,可以基于同一法律关系将发包人列为共同被告,但如单独诉发包人时,应当将转包人或违法分包人列为第三人。2、实际施工人提起代位诉讼向发包人主张建设工程价款

《2021年司法解释(一)》第44条规定:“实际施工人依据民法典第535条规定,以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利,影响其到期债权实现,提起代位权诉讼的,人民法院应予支持。”基于上述规定,实际施工人在转包人或违法分包人对发包人债权到期时,因转包人或违法分包人怠于行使权利,可提起代位权诉讼起诉发包人,但一般情况下,法院为查明债权情况,会将转包人或违法分包人列为第三人。

三、困境分析:PPP项目中实际施工人突破合同相对性的障碍

(一)理论困境:实际施工人突破合同相对性常见的否定观点[4]

《民法典》第465条明确合同仅对当事人具有约束力,项目公司通常作为发包方,实际施工人又通常仅与总包商或分包商签订合同,导致其无法直接向项目公司或政府方追责。实际施工人与社会资本方、项目公司、工程总承包商无直接合同关系,直接向发包人主张权利,本身在请求权基础上存在困境。对于实际施工人直接起诉发包人的请求权基础,有特殊司法政策说、事实合同关系说、不当得利返还说等。

1、对特殊司法政策说的否定观点

实际施工人利益不完全等同于农民工利益。实际施工人突破合同相对性是基于对农民工生存权的特殊保护需要,但人工费仅是建设工程价款中的一部分。实际施工人利益不完全等同于农民工工资。剔除人工费后,工程价款中的剩余部分与普通破产债权无异,无采取特殊保护制度安排之必要。

2、对事实合同关系说、不当得利返还说的否定观点。

实际施工人对发包人的请求权基础是代位权,不仅因为该说与民法典规定高度契合,采纳该说符合法治精神,而且从三次司法解释的立、改、废过程来看,最高人民法院相关部门、各级法院和社会有关单位的多数意见也是倾向于该说。

3、实际施工人突破破产程序直接起诉发包人是弊大于利。

一是引发管辖权争议。转包人承揽的建设工程往往遍布全国各地,不动产所在地法院与破产申请受理法院常常相互推诿管辖,特别是在实际施工人不要求转包人承担责任的情况下,对适用不动产专属管辖还是破产集中管辖争执不下,反而浪费了司法资源,降低了审判效率。

二是引发诉讼主体争议。基于各种原因,发包人往往会以合同相对性为由辩称主体不适格,且以不知情为由,对实际施工人持有的证据不予质证,而破产管理人因缺乏动力,对实际施工人提供的结算资料又常常不置可否,以致三者之间欠付的工程价款难以查清,案件久拖不决。

三是引发虚假诉讼。司法实践中既出现管理人怠于履行管理职责,与实际施工人恶意串通,将债权追收转让给实际施工人行使,损害其他破产债权人利益的情形,也出现发包人与实际施工人恶意串通,损害管理人及其他破产债权人利益的情形。

四是引发清偿原则争议。转包人时常将工程肢解后违法分包给多个实际施工人,或者一个项目先后存在多个实际施工人,当发包人欠付的工程价款不足以同时清偿全部实际施工人时,又会引发贯彻先来先得原则还是遵循平等受偿原则的二次争议等。

(二)现实困境:实际施工人身份认定的困境

1、PPP项目中合同链条长度的特殊性:

PPP项目普遍存在“政府→项目公司→工程总承包商→施工总承包商→分包商→实际施工人”的多层合同或者分包结构,实际施工人远离核心合同主体,上游合同效力的不确定性难以预测。

2、PPP项目中工程体量大的特殊性:

PPP项目多为公共基础设施工程体量大,无效合同的表现形式往往属于支解转包类型,实际施工人证明合同无效的举证责任难以实现。

最高人民法院民事审判第一庭2021年第20次专业法官会议纪要明确:“可以依据《2021年司法解释(一)》第43条规定突破合同相对性原则请求发包人在欠付工程款范围内承担责任的实际施工人不包括借用资质及多层转包和违法分包关系中的实际施工人,即《2021年司法解释(一)》第43条规定的实际施工人不包含借用资质及多层转包和违法分包关系中的实际施工人。”

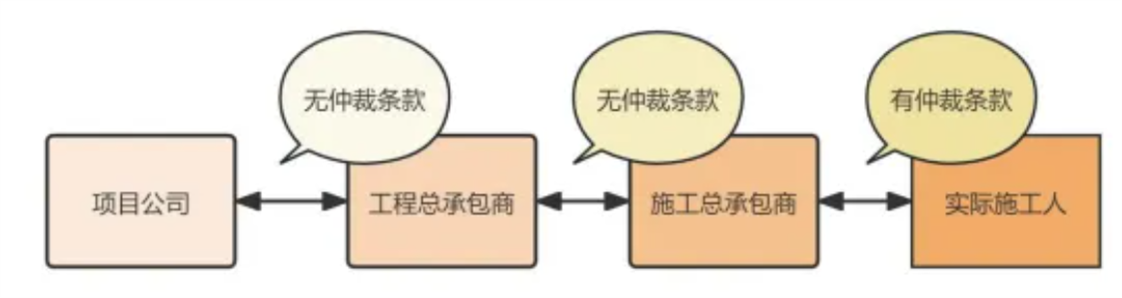

笔者认为,实际施工人的诉权受制于仲裁条款,若实际施工人与施工总承包商(分包商)签订的合同中存在仲裁条款,且其主张权利的对象为合同相对方(施工总承包商),需遵守仲裁条款。

PPP项目中合同主体的特殊性:由于PPP模式涉及政府、社会资本方、项目公司、工程总承包商等多方主体,发包人身份可能因项目结构和合同安排而呈现复杂性。发包人身份的认定是界定各方权利义务、确定责任主体的关键问题,直接影响工程款支付承担及纠纷解决路径。

依据《民法典》第788条规定:建设工程合同中的发包人是指将工程发包给承包人进行勘察、设计、施工的一方,通常为建设单位。如前所述,PPP项目中合同链条项目公司通常与工程总承包商签订施工合同,明确约定工程范围、价款、质量责任等条款,此时项目公司为法律上的发包人。但实践中,项目公司多为“空壳公司”,并无充足的资金和人员。那么,政府、社会资本方、工程总承包商有无可能认定为发包人?

根据《仲裁法》第4条规定,仲裁协议仅约束签订协议的当事人,非签约方原则上不受仲裁条款约束。实际施工人未与发包人(项目公司或总承包方)直接签订合同,其权利来源于司法解释(如《2021年司法解释(一)》第43条)对合同相对性的突破,而非合同约定。

有观点认为,司法实践中法律赋予实际施工人对发包方的诉权存在滥用现象,实际施工人法定救济途径不能超越当事人选择仲裁的合意,否定了通过增加非仲裁条款当事人作为共同被告以达到规避仲裁目的。

实际施工人与承包人约定了仲裁条款,又以发包人为被告提起诉讼的,不予受理,已经受理的,裁定驳回起诉。实际施工人与承包人之间的仲裁已终结后,又起诉发包人的(包含发包人与承包人在建设工程施工合同中亦约定了仲裁条款情形),人民法院应当审理。[5]

笔者认为,实际施工人的诉权受制于仲裁条款,若实际施工人与施工总承包商(分包商)签订的合同中存在仲裁条款,且其主张权利的对象为合同相对方(施工总承包商),需遵守仲裁条款。

四、PPP项目中施工总承包商破产,实际施工人突破合同相对性的路径

实践中,经常遇到转包人或者违法分包人破产预重整、破产重整、破产清算,实际施工人为避免工程价款被稀释而绕开破产程序,直接以发包人为被告,请求发包人支付工程价款。

传统观点,实际施工人代转包人或者违法分包人的位向发包人行使债权,本质上是行使转包人或者违法分包人的债权,因此,实际施工人行使代位权的法律效果应直接地归属于转包人或者违法分包人,从而增加转包人或者违法分包人的责任财产,提高转包人或者违法分包人全体债权人的债权受清偿的可能性。换言之,实际施工人只能代位行使债权,而不能代位接受清偿。行使代位权的实际施工人并不因其提起了代位权诉讼就获得优先受偿的权利。这种将行使代位权取得的财产先加入转包人或者违法分包人的责任财产的做法称之为“人库规则”。

相反,基于《2021年司法解释(一)》第43条规定,法院一般会判决发包人在欠付工程款范围内承担责任。换言之,发包人应在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任,而承担责任的方式就表现为发包人直接向实际施工人支付工程款。

基于上述观点,转包人或者违法分包人破产,实际施工人突破合同相对性路径(请求权基础)宜为《2021年司法解释(一)》第43条。

司法解释的规范目的主要在于解决农民工组成的实际施工人在与其有合同关系的相对人,因下落不明、破产、资信状况恶化等原因导致其缺乏支付能力,实际施工人又投诉无门的情况下,为实际施工人主张工程价款提供的特殊救济途径,即准许实际施工人突破合同相对性,提起以发包人、施工总承包人为被告的诉讼。转包人、违法分包人破产导致的支付能力欠缺,本身就是法律赋予实际施工人突破合同相对性向发包人主张权利的初衷之一。

1、实际施工人对发包人的工程款请求权具有独立性,区别于转包人的请求权。

首先,《2005年司法解释》第26条第2款规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”以及《2019年司法解释(二)》第24条规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。”基于前述条款文义,实际施工人既可以请求转包人支付工程款,也可以请求发包人支付工程款,实际施工人请求发包人支付工程款不必同时向转包人提出主张,规定中的“欠付范围”仅是对发包人承担责任的数额作出限制,实际施工人向发包人主张权利,并不以转包人怠于向发包人主张权利为前提。其次,《2005年司法解释(一)》第25条授权发包人突破合同相对性请求实际施工人承担工程质量责任,第26条第2款则赋予实际施工人突破合同相对性向发包人主张工程款的权利,与实际施工人所负担的工程质量义务相对等。两条款均规定发包人与实际施工人可以越过转包人向对方直接提出请求,符合权利义务相一致的民法基本原则。

2、发包人在欠付范围内向实际施工人支付工程款并非对转包人债务的个别清偿,不违反债权平等原则。

首先,《中华人民共和国企业破产法》第16条禁止的个别清偿,系禁止破产企业对其同顺位债务的差别清偿,而非禁止其他债务人向债权人进行清偿。实际施工人依法向发包人主张权利的,发包人即在欠付工程款范围内对实际施工人负有相应债务,应由发包人向实际施工人支付工程款,并非转包人向实际施工人清偿债务,不构成“个别清偿”。

其次,实际施工人实际投入资金、材料和劳力进行了工程施工,建设工程凝结了实际施工人的劳动成果,而转包人、违法分包人仅收取管理费、并未实际进行施工,不应享受相应劳动成果,故发包人欠付的工程款并非当然属于转包人、违法分包人的责任财产。实际施工人向发包人请求支付工程款的,相应工程款不应纳入转包人、违法分包人的破产财产范畴,发包人因此向实际施工人支付工程款不应视为使用转包人、违法分包人财产清偿债务。实际施工人自发包人处获得清偿,并未增加其自转包人、违法分包人处受偿的比例,亦不违反债权平等受偿原则。

3、转包人、违法分包人破产情况下,实际施工人请求发包人支付工程款符合相应司法解释的规范目的。

法律赋予实际施工人突破合同相对性主张工程款的权利,目的在于为弱势地位的广大农民工的权益提供强有力的司法保护,体现了实质意义上的公平正义。实际施工人在转包人资信状况恶化、破产、等情况下,将难以直接向转包人主张权利,关系到众多农民工维系生存的“血汗钱”可能无法得到清偿。法律赋予实际施工人在一定条件下可以向发包人主张权利的诉权,扩展保护实际施工人权益的渠道,有利于维护社会稳定。

PPP项目中普遍存在“政府→项目公司→工程总承包商→施工总承包商→分包商→实际施工人”的多层合同结构。例如案例,政府与社会资本方签订了PPP合同,项目公司与工程承包人签订了工程总承包合同,工程承包人与施工总承包人签订了施工承包合同,施工总承包人又将整个工程支解与数个实际施工人签订分包合同。

1、施工总承包人支解转包的举证与认定。

实际施工人可提交工程承包商与施工总承包商签订了施工承包合同、施工总承包商与数个实际施工人签订分包合同,并将上述合同承包范围作对比,即可得出施工总承包人是否将承包范围全部工程支解转包。根据《建筑法》第二十八条规定,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程支解以后以分包的名义分别转包给他人的强制性规定,应当确认分包合同无效。

2、多层转包和违法分包对突破合同相对性的不利影响。

最高人民法院民事审判第一庭2021年第20次专业法官会议纪要发布后,似乎确立“多层转包和多层违法分包关系中的实际施工人不能突破合同相对性原则请求发包人承担责任,更不能向与其没有合同关系的转包人、违法分包人主张工程款。根据合同相对性原则,实际施工人只能向与其有合同关系的转包人、违法分包人主张权利”的裁判规则。在笔者参加武汉建筑业协会组织的交流活动中,有法官也认为“实际施工人突破合同相对性,在PPP项目合同链条中也应仅允许实际施工人与其合同签订主体存在一次转包或者违法分包”。

但因PPP项目本身存在多层合同结构,应与传统施工总承包项目区别对待,人民法院对PPP项目存在多层转包和违法分包,在最高人民法院民事审判第一庭2021年第20次专业法官会议纪要发布后,并未因此否定实际施工人突破合同相对性的权利。例如:湖北省武汉市中级人民法院在(2022)鄂01民终8388号案认为,东方公司(施工总承包)将工程违法分包给诚润公司,诚润公司再将工程非法转包给余兆年,因此东方公司、诚润公司均应承担支付工程价款的责任。上述问题有待司法解释或者司法判例进一步明确。

(四)发包人身份认定的路径

政府与社会资本方签订了PPP合同,项目公司与工程承包商签订了工程总承包合同,工程承包商与施工总承包人签订了施工承包合同,此时施工合同的发包人为谁?换言之,案例交易谁应当根据《2021年司法解释(一)》第43条在欠付工程款范围内对实际施工人承担付款责任?一种观点认为,政府和社会资本方为施工合同的发包人。有观点认为,项目公司为施工合同的发包人。也有观点认为,工程承包商应为施工合同的次发包人。

1、若政府或社会资本方直接参与工程管理、支付工程款或签署工程文件,可能被认定为“发包人”。

赤峰市中级人民法院在(2020)内民再225号案认为,新惠镇政府与安通路桥公司签订的PPP项目合同符合法律规定,该合同应认定为有效合同。安通路桥公司将该工程转包给杨丛、田向虎、张文国、刘珍恒等实际施工人,由杨丛等实际施工人以安通路桥公司名义垫资施工,该转包行为违反了有关建设施工合同的禁止性规定,合同应认定无效。根据《2005年司法解释(一)》第26条规定,杨丛、田向虎、张文国、刘珍恒等实际施工人可以以本案工程发包人新惠镇政府为被告主张权利。杨丛等实际施工人与发包人新惠镇政府已经全面实际履行了发包人新惠镇政府与承包人安通路桥公司之间的合同并形成了事实上的权利义务关系。发包人新惠镇政府应在欠付案涉全部工程价款范围内,对杨丛、田向虎、张文国、刘珍恒等实际施工人承担支付工程价款的责任。[7]

2、PPP合同与施工合同是相互独立的合同,项目公司与总承包商签订总承包合同,明确约定工程范围、价款、质量责任等条款,此时项目公司为法律上的发包人。

武汉市中级人民法院在(2022)鄂01民终8388号案认为,中信公司(SPV公司)自认未支付东方公司(工程总承包商)涉案工程款,一审法院确认中信公司欠付涉案工程款成立。根据中信公司与东方公司签订的补充协议约定,建筑安装工程费的支付按照每月实际完成工程量支付工程进度款,支付比例至签约价的80%,涉案工程确定工程总价款25509492.94元,应支付的进度款计算为20407594.35元。因东方公司支付部分工程款后下欠工程款金额为15803275.94元,故中信公司只在欠付工程款15803275.94元的范围内承担责任。[8]

3、总承包商将工程转包或分包给实际施工人时,工程总承包商应视为实际施工人的“次发包人”。

发包人与承包人相对,系建设工程合同的合同主体,《民法典》第十八章建设工程合同中,并未明确发包人的定义,仅于第788条强调发包人是“工程价款支付主体”,即于合同而言,发包人的主要合同义务是支付工程款价款,并不设定其他前提。因此,从法条文意上理解,成为发包人并无特别的资格限制。

从现行部分地方规范性文件来观察,工程总承包商也可成为发包人。[9] 从司法实务来观察,武汉市中级人民法院在(2022)鄂01民终8388号案认定“东方公司将工程违法分包给诚润公司,诚润公司再将工程非法转包给余兆年,因此东方公司、诚润公司均应承担支付工程价款的责任。”该判决实质上肯定了工程总承包商为《2021年司法解释(一)》第43条中的发包人。

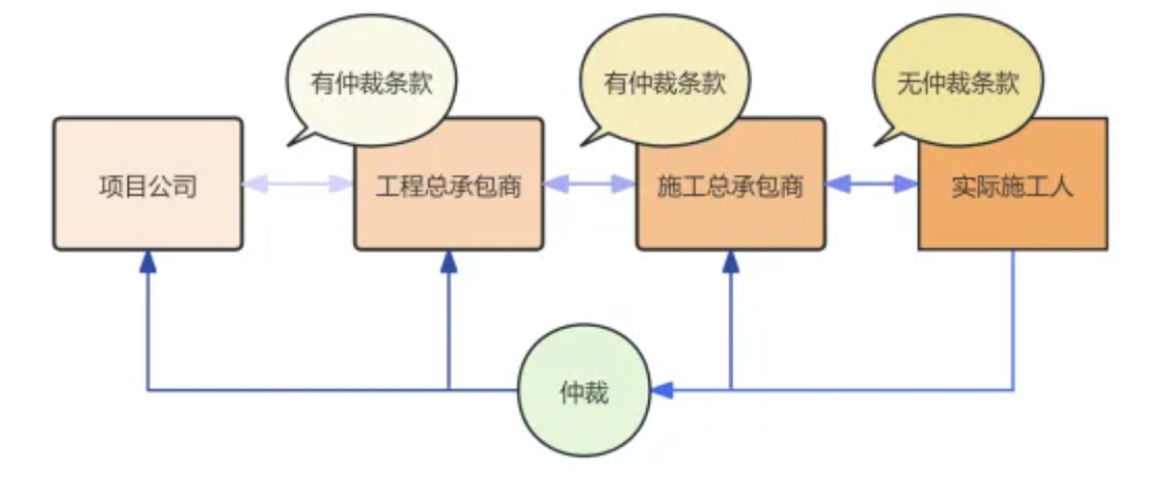

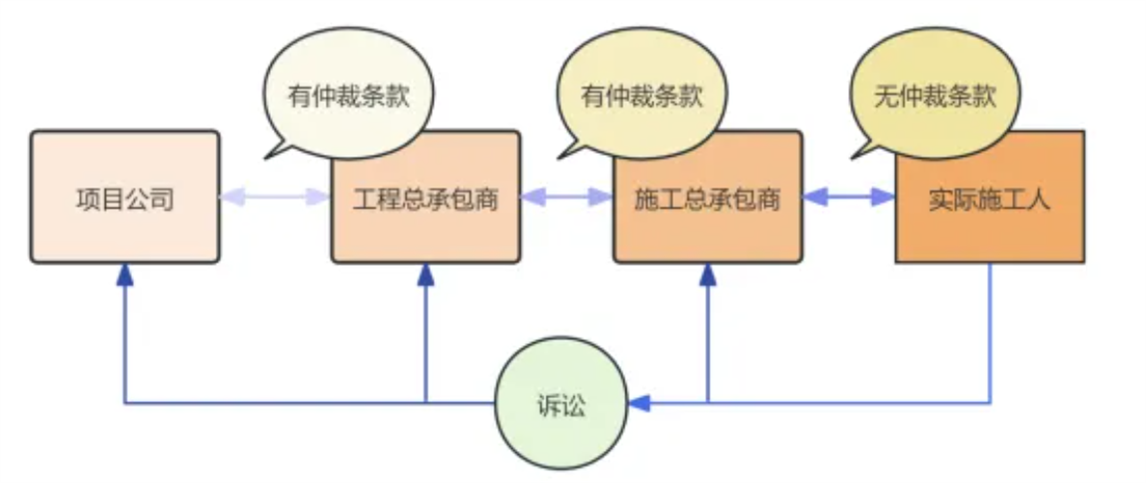

PPP项目中普遍存在“政府→项目公司→工程总承包商→施工总承包商→分包商→实际施工人”的多层合同结构。在上述合同链条中如涉及仲裁条款,例如案例F公司(施工总承包商)与H公司(实际施工人),签订《双方约定》约定争议解决由W仲裁委管辖。下面根据不同链条上的仲裁条款情形分类讨论:

1、实际施工人与承包商有仲裁条款,可注意审查仲裁条款的效力。

实际施工人与承包商约定了仲裁条款,又以发包人为被告提起诉讼的,不予受理,已经受理的,裁定驳回起诉。实际施工人与承包人之间的仲裁已终结后,又起诉发包人的(包含发包人与承包人在建设工程施工合同中亦约定了仲裁条款情形),人民法院应当审理。[10]

在实务中,法院会审查实际施工人与承包商之间是否存在有效的仲裁条款、实际施工人与承包商之间工程价款金额、支付条件是否成就是否依赖于仲裁程序。如满足上述两点,实际施工人与承包商约定了仲裁条款,又以发包人为被告提起诉讼的,不予受理,已经受理的,依据《民事诉讼法》第127条第二项裁定驳回起诉。[11]

笔者认为,实际施工人与施工总承包商有仲裁条款,可审查仲裁条款的效力,主张仲裁条款未采用书面形式(如口头约定)、约定不明(如未明确仲裁机构)或未实际达成合意,依据《仲裁法》第16-18条申请确认仲裁协议无效。如果仲裁协议无效,则可挣脱仲裁条款的束缚。

2、发包人与承包商之间有仲裁条款,实际施工人不能依据发包人与承包商之间有仲裁条款提起仲裁。

实际施工人并非发包人与承包商签订的施工合同的当事人,亦未与发包人、承包人订立有效仲裁协议,不应受发包人与承包商的仲裁协议约束。实际施工人依据发包人与承包商的仲裁协议申请仲裁,仲裁机构作出仲裁裁决后,发包人请求撤销仲裁裁决的,人民法院应予支持。[12]

发包人与承包商之间有仲裁条款,实际施工人起诉发包人时应当注意查询当地法院的规范性文件或者类案参考。

(1)发包人与承包商在建设工程施工合同中约定仲裁条款的,除非实际施工人表示认可或表示受发包人与承包商之间的仲裁条款约束,否则仲裁条款仅对合同双方具有约束力。实际施工人、合法分包人起诉承包商或直接起诉发包人的,人民法院应当审理。[13]

(2)法院也可能认定发包人与承包人工程款结算和支付等争议,应提交双方约定的仲裁委员会仲裁解决,欠付工程款的争议不属于人民法院主管范围,法院应裁定驳回实际施工人对发包人的起诉。[14]

笔者认为,发包人与承包商之间有仲裁条款,发包人与承包商之间有仲裁条款不应成为实际施工人的障碍,如果本案诉讼需要以发包人与承包商之间的仲裁结果作为依据的,可中止审理,待仲裁程序结束后再恢复审理。人民法院对已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实应根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第10条之规定予以认定。

注 释

[1] 最高人民法院民事审判第一庭编:《新建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年4月第一版,第445页。

[2] 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释法释〔2004〕14号,简称《2005年司法解释(一)》。

[3] 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)法释〔2020〕25号,简称《2021年司法解释(一)》。

[4] 参见:江苏省盐城市中级人民法院(2021)苏09民终3681号。

[5] 湖南高院发布《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》第2条建设工程施工合同中仲裁条款涉及管辖等相关问题应如何认定?

[6] 参见:最高人民法院(2020)最高法民申2906号。

[7] 参见:内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(2020)内民再225号案。

[8] 参见:湖北省武汉市中级人民法院(2022)鄂01民终8388号案。

[9] 参见:《上海市建设项目工程总承包管理办法》第14条:“工程总承包单位应当完成自行承包工程范围内的主体工作,可根据法律、法规规定和合同约定将其承包工程范围内的非主体工作分包给具有相应资质的分包单位。工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。”

[10] 参见:湖南高院发布《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》第二条建设工程施工合同中仲裁条款涉及管辖等相关问题应如何认定?

[11] 参见:武汉市东西湖区人民法院在(2023)鄂0112民初15640号。

[12] 参见:湖南省岳阳市中级人民法院(2018)湘06民特1号民事裁定(最高人民法院发布了第36批198号指导性案例)。

[13] 参见:山东省济宁市中级人民法院(2021)鲁08民终368号。

[14] 参见:最高人民法院(2015)民一终字第170号。