一家公司临近破产时,公司高管实施解除股权质押登记、转让持有股权等行为,是否属于正当合理的商业行为?

上海市浦东新区人民法院(下称浦东法院)经审理后,首次援引《上海市浦东新区完善市场化法治化企业破产制度若干规定》(下称《企业破产浦东法规》)对该案作出一审判决,认定公司高管违反公司临近破产特别管理义务,判决其赔偿100万元。被告不服判决、提起上诉,近日,二审法院对本案作出终审判决:维持原判、驳回上诉。

案情简介

VIE架构,是企业实现境内业务在境外融资并上市的一种法律结构。VIE架构至少包括三层主体:(1)境外上市主体;(2)境外上市主体在境内设立的外商独资企业;(3)境内运营的可变利益实体。在VIE架构中,各个主体及创始人、实控人之间通过缔结系列协议搭建多层次法律主体之间权利义务关系,通过系列协议的履行实现境外主体对运营实体的有效控制。

为实现境外上市目的,M集团就搭建起了一个较为典型的VIE架构。境外上市公司负责为中国境内实体提供资金支持,上市公司间接控股境内A公司用以控制境内运营实体。A公司通过签订股权质押等系列协议控制B公司,B公司系M集团在中国大陆境内最重要的运营实体之一,负责管理M集团的知识引擎和商业智能服务、运营M集团的在线化学品交易平台,且M集团主要知识产权和无形资产都登记在B公司名下。

系列协议约定了A公司行使B公司的股东权利并有权在条件成就时独家认购A公司股权、B 公司按季度向A公司支付服务费等条款,以期实现A公司对B公司的协议控制。同时,为确保系列协议的履行,B公司股东以其持有全部股权向A公司提供质押担保。

常某系A公司总经理、上市公司创始人兼董事长,持有B公司80%股权。

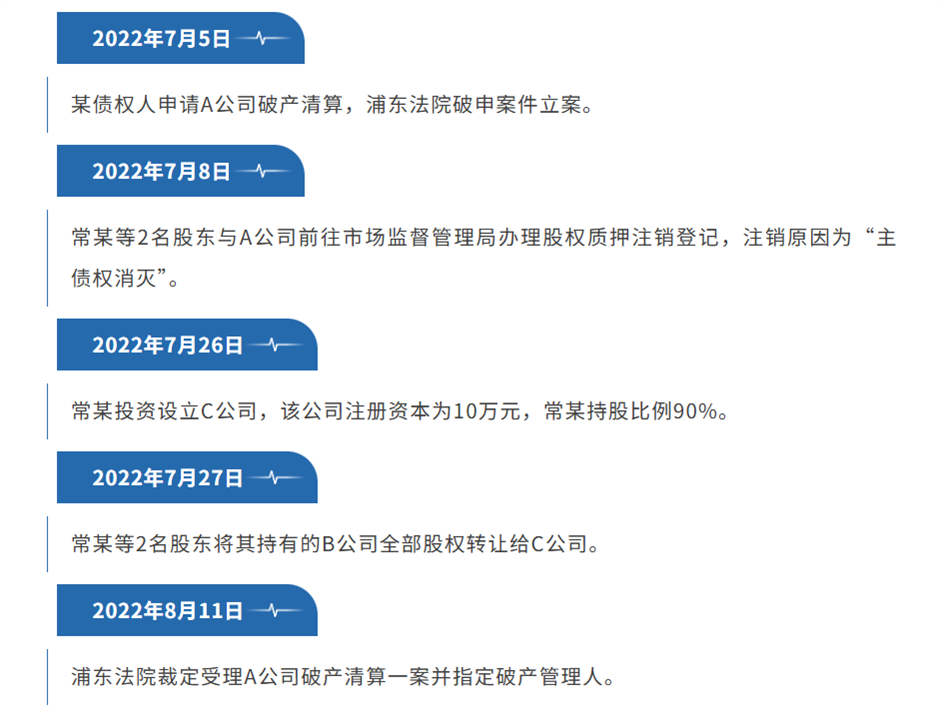

法院裁定受理A公司破产清算后,A公司破产管理人代表A公司提起诉讼,诉称常某作为A公司总经理,在明知公司出现破产原因的情况下,不仅未采取合理措施避免公司状况继续恶化,反而采取了解除股权质押、转让股权等系列行为,使A公司完全丧失了对B公司作为财产性权益的控制,造成A公司合理期待利益的丧失,包括但不限于本应享有的B公司全部股权的质权、股东权利、经营权、利润分配权等,严重损害A公司的利益并扰乱了正常市场交易秩序,造成难以挽回的损失。因此,破产管理人为维护A公司全体债权人的利益,代表A公司向浦东法院提起诉讼,请求判令常某对A公司造成的损失承担赔偿责任。

常某辩称,原告主张的系列行为均为正当合理的商业行为,并未给A公司造成任何公司利益的损失,请求驳回原告全部诉讼请求。

法院判决

浦东法院经审理后认为,本案主要存在三个争议焦点:常某行为是否拆解了VIE架构;常某是否违反临近破产期间特别管理义务;相关行为是否造成实际损失,如果造成,损失范围如何确定。

争议焦点一:常某行为是否拆解了VIE架构?

原告:常某解除股权质押、转让股权的行为,使A公司丧失对B公司的控制权,搭建VIE架构的意义不复存在。

被告:M集团通过签署系列协议搭建VIE架构,本质上是一种财务安排,而非法律层面上的实际控制,A公司既不享有B公司的实际控制权,也非其最终受益人,自己的行为不会对A公司造成任何影响。

法院认为:系列协议是整个VIE架构的基础,各份协议作用各异但目的一致,即构建了A公司对B公司类似于股权控制效果的全面、有效的协议控制。常某转让股权导致无从再将其对B公司的表决权委托A公司行使,也无法再将其持有的股权向A公司转让,解除质押的行为导致系列协议的履行失去担保,A公司丧失对B公司的控制、VIE架构被拆解。

争议焦点二:常某是否违反临近破产期间特别管理义务?

原告:作为A公司总经理,常某未采取合理措施避免企业状况继续恶化和财产减损,反而采取系列行为将A公司从整个VIE架构中剥离,损害了A公司债权人的利益。

被告:从整个VIE架构来看,A公司面临被法院受理破产清算的风险,自己相关行为系正常商业行为。

法院认为:公司临近破产时的特别管理义务,是董事、高管的信义义务在破产法上的延伸,信义义务服务对象指向公司利益,相关主体间存在利益冲突时,应以实现公司利益的最优救济为导向。公司正常经营时,信义义务体现在经营管理公司应当勤勉尽责,实现公司及股东财产价值最大化。公司临近破产时,相应风险的主要承担者已经转变为债权人而非公司股东。此时,企业高管不但未积极采取措施避免企业状况继续恶化和财产减损,反而实施造成企业责任资产短少、自身价值大幅减损、偿债能力急剧减弱的行为,此类损害公司利益的行为明显违反特别管理义务。

争议焦点三:被告相关行为是否造成实际损失?损失范围如何确定?

原告:根据公开途径查询M集团股价和发行总股本量可估算出M集团市值,B公司作为M集团中最有价值且极为重要的运营实体,其价值应推算为M集团市值的一半。常某的侵权行为所造成的损害结果等同于前述价值。

被告:双方并未实际履行系列协议且以后也不具备履行可能,自己将其持有的B公司股权转让给案外人,与A公司无关。M集团资产负债表显示,其市值远低于原告主张价值。系列行为事实上并没有给A公司造成任何实际损失,未来也不会造成任何期待利益的损失。

法院认为:VIE架构运营中的商业风险和债务,本应由架构中各主体依其自身经营情况各自承担,但拆解VIE架构的行为,将不当改变各主体承担风险和债务的正常逻辑。本案中,VIE架构拆解后,A公司对境内运营实体的控制权利及因此可能获得的利益必然丧失,其自身价值也将大幅减损,偿债能力也必将受到影响,这显然损害了A公司及其债权人的应有利益,存在损害事实,赔偿金额应围绕上述损失进行综合认定。

浦东法院据此判决常某违反对A公司临近破产时的特别管理义务,对A公司造成损害,酌定其赔偿100万元。常某不服判决、提起上诉,后上海市第三中级人民法院判决维持原判、驳回上诉。