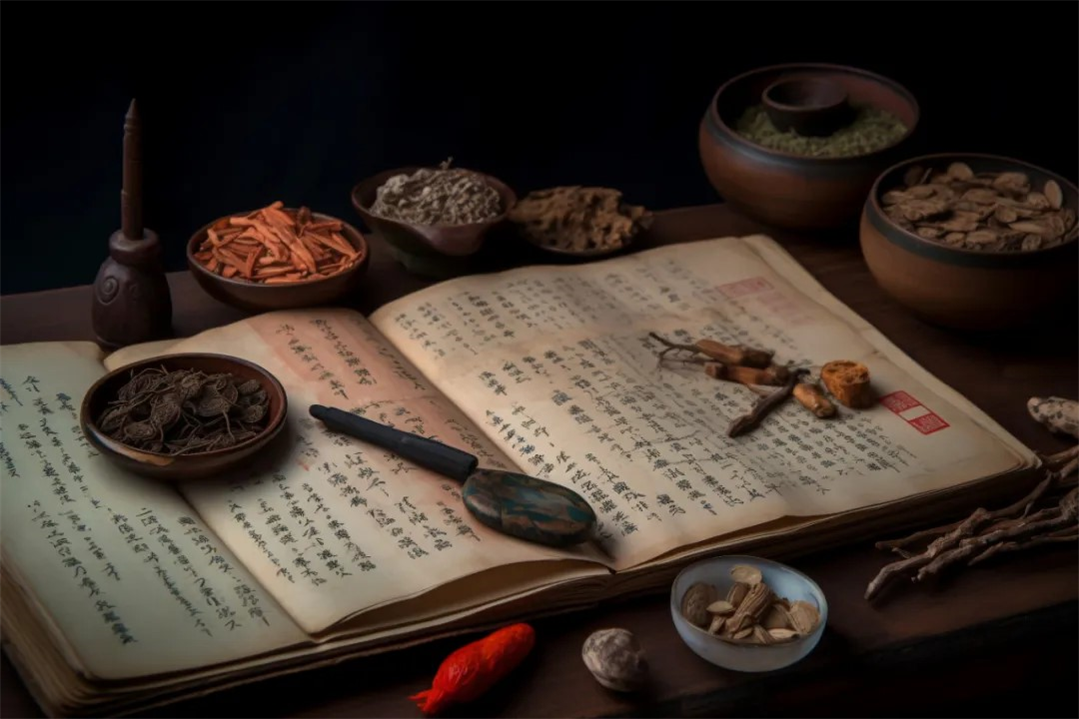

中医药是中华民族集体智慧的结晶,是中华民族传统知识的重要组成部分。中医药凭借自身独特的诊疗技术和方法为中华民族的繁衍生息和健康发展作出了突出贡献,对世界医学文明进步产生了深远影响。在推进中华民族伟大复兴的征程上,国家越来越重视中医药事业的发展,把中医药知识产权保护推到前所未有的高度上。虽然我国在中医药知识产权保护上取得了长足的进步,但还存在诸多不完善之处,需要在今后的实践中加以完善。

一、国家高度重视中医药知识产权保护

近些年来,国家制定了一系列中医药知识产权的纲领性政策,从宏观层面为中医药知识产权的保护工作提供指引。其中,《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》提出,推动中医药传统知识保护与现代知识产权制度有效衔接,进一步完善中医药知识产权综合保护体系,建立中医药专利特别审查和保护机制,促进中医药传承创新发展。《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》强调,制定中医药传统知识保护条例,完善中医药领域发明专利审查和保护机制。

2022年12月,最高人民法院出台了《关于加强中医药知识产权司法保护的意见》,其中指出要加强对中医药专利、商业标志、商业秘密、著作权的保护,严厉惩治中医药知识产权侵权行为,将中医药特色与改革相融合,将中医药知识产权保护上升到完备的法律规范层面,以解决中医药领域的现实问题、满足现实利益诉求为导向,建立健全中医药知识产权保护的法律规范体系,使中医药知识产权保护有法可依。

一般意义上,知识产权保护制度保护的主要客体是新知识、新技术和新产品。而中医药传统知识所具有的主体的多样性、客体的复杂性、形成的长期性、应用的普适性等特点,都使之有别于知识产权的保护客体。在源远流长、博大精深的中医药知识面前,专利权、商标权等知识产权保护手段存在天然的缺陷。结合中医药的特性,中医药发明专利的申请类型多为中医药复方及中医药提取物。中医药复方是指改变用药种类和剂量形成的组合物,中医药提取物是指通过不同提取设备和方法对中医药中的活性成分进行提炼得到的有效单体,如屠呦呦院士从山东黄蒿中提取的青蒿素等。但问题是,我国传统医药知识很大程度上属于集体所有,很难用特定个体的名义进行专利申请;中医药传统知识是代代相传、共同创造的,在现有的专利审查标准下,中药很难同时满足专利“三性标准”,即新颖性、创造性、实用性。大量的中药、中药配方、中药制备方法等是民间的现有的公开的智力成果,已经进入公有领域,属于“现有技术”,难以获得专利权。例如,抗疫名药“清肺排毒汤”由汉代张仲景《伤寒杂病论》多个经典名方融合创新而成,但该方剂被提前公开,在第一次专利审查中因其不具备新颖性而未获通过。商标权保护主要被应用于中医药老字号的保护上。中医药老字号是拥有世代相承的中医药产品、中医技艺或独门中医药秘方并具有良好信誉的中医药商铺品牌,典型代表有“同仁堂”、“雷允上”和“潘高寿”等。在现实生活中,有的人为了牟取不正当利益,采取“傍名牌”的手段,将他人注册商标或者未注册的驰名商标,作为自己企业名称中的字号使用,以达到吸引消费者、提升知名度、增加交易机会的目的。根据《商标法》第五十八条之规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《反不正当竞争法》处理。虽然我国中医药商标33的数量正逐年攀升,但是仍然存在中医药商标意识淡薄导致的品牌丧失、中医药商标与通用名称混淆、商标抢注现象严重等问题。

著作权保护的中医药知识涉及中医药典籍和中医秘方等,但中医药著作权保护的作用是微乎其微的。拿中医药典籍来说,首先,中医药典籍无法满足著作权“独创性”的要求。因为绝大多数中医药典籍都是早期的集体智慧的结晶,且经过了久远的代代相传,具有群体性的特点。其次,绝大多数中医药典籍早已超过著作权法规定的保护期限。拿中医配方来说,一般认为,中医配方属于技术,不属于技术之表达,前者属于技术秘密的范畴,一般由《反不正当竞争法》予以调整,而后者才属于著作权保护的客体。因为中医药配方所记载的技术信息在表述方式上不具有独创性,因此也无法获得著作权的保护。例如,在有关“正骨敷药方”著作权纠纷案中,原告主张“正骨敷药方”系作品。法院经审理认为,“正骨敷药方”是中医配方,该配方记载的是利用中药治疗骨折的一种技术信息,这种通过配方名、主治、药物、制法、用法、附记的方式对中医配方所进行的表述是中医配方通常的表述方式,不具有独创性,原告不享有著作权。中医药商业秘密是指不为外界所知悉的中医药知识、技术和信息,通常包括中药配方、中医特有的诊疗方法、中药种植技术和炮制加工技术等。在中医药市场竞争方面,《反不正当竞争法》中明确阐述了侵害商业秘密权益的行为。在处方保护方面,《保密法》对包括“片仔癀”、“安宫牛黄丸”、“云南白药”、“华佗再造丸”和“六神丸”在内的保密处方进行了保护。从目前中医药知识产权发展现状来看,商业秘密保护仍是最有效途径之一,但中医药技术秘密容易泄露,泄露后的司法保护也存在诸多困难。首先,中成药的工业化生产必须经过国家药品监督机构的严格审核,从原料、配方、生产工艺到最终产品都必须详细申报并制定相关的质量标准,无形中增加了中医药技术泄露的风险。其次,当中医药技术秘密泄露后,以商业秘密纠纷请求司法保护时,构成商业秘密的非公知性证明对于中医药技术秘密的占有人来说也是一件极具挑战的事情。(一)推进对中医药知识产权的一般保护,细化中医药专利申请审查细则,强化专利权和商标权对中医药的保护力度。

基于中医药知识的古老性和集体性的特点,专利、商标等传统知识产权保护常常缺位,有必要明确专利法、商标法等传统知识产权法律在中医药领域的适用细则。比如针对专利申请方面,不同于其他医药,中医药的“新颖性”和“创造性”的判断标准有特殊之处,有赖于国家出台有针对性的法律法规加以界定。比如国家正在研究制定的《中药领域发明专利申请审查指导意见》和《生物遗产资源获取与惠益分享管理条例》,已经对中药申请专利和国外主体利用中医药资源等多方面进行了立法尝试。有学者建议:应确立细化中医药传统知识登记制度,拓宽来源披露制度的适用范围、明确细化专利授权消极条件的具体内容等措施来有效控制国外主体对我国中医药资源的恶意利用。但专利权对中医药的保护是很有限的,浩如烟海的中医药知识需要商标权和其他权利保护。针对商标申请来说,国家可以放宽对有关中华老字号的驰名商标认定,以便权利人能更有效地进行跨类保护。

(二)完善对中医药知识产权的特殊保护,用特殊保护弥补传统知识产权保护手段的不足。

中医药领域有很多知识无法通过专利权和商标权保护,要继续推进中医药知识产权的专有保护,即特殊知识产权保护制度,这些制度包括但不限于非物质文化遗产保护、地理标志制度保护和中医药传统知识持有人保护等。根据”中国非物质文化遗产网“的数据,目前国家级非遗项目总数为3610个,其中传统医药类项目为182个,占比仅为5.04%。所以,加大国家级非遗中传统医药类项目的占比,是提高社会对中医药的关注度、保障中医药资源得到保护传承的重要前提。有专家建议,国家应当根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、国务院《关于加强非物质文化遗产保护的通知》的规定,履行联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》义务,组织人员系统整理中医药文化遗产,建立国家、省、市(州)、县(区)四级中医药文化保护体系。国家地理标志保护制度在道地中药材的保护上具有重要而独特的作用。道地中药材,是指经过中医临床长期应用优选出来的,产在特定地域,与其他地区所产同种中药材相比,品质和疗效更好,且质量稳定,具有较高知名度的中药材。如“山东东阿阿胶”、“霍山石斛”、“新会陈皮”和“德庆何首乌”等,其疗效优于其他地区所产的同类药材,具有很强的地域属性。截至2020年,全国已累计核准中药材类国家地理标志、农产品地理标志、地理标志证明商标共计1160件。《最高人民法院关于加强中医药知识产权司法保护的意见》指出:研究完善中药材地理标志保护法律适用规则,遏制侵犯中药材地理标志行为,引导地理标志权利正确行使,通过地理标志保护机制加强道地中药材的保护,推动中药材地理标志与特色产业发展、生态文明建设、历史文化传承及全面推进乡村振兴有机融合。

《中医药法》第四十三条提出:“国家建立中医药传统知识保护数据库、保护名录和保护制度。” 中医药传统知识保护制度是根据《中医药法》,对中医药传统知识进行知识产权依法确权,保护持有人依法享有的传承使用、知情同意、惠益分享等权利的制度。国家即将出台的《中医药传统知识保护条例》,是对现行知识产权制度的有力补充,其中很多规定考虑到了民间中医药的特殊性,这些规定将有助于促进民间中医药传承使用与市场推广。

[1] 陶青德、赵方.建构体现中医药特色的专门知识产权保护体系[J],甘肃理论学刊2022年第6期.

[2] 郭斯伦.中医药专利审查法律问题研究—以国外专利申请为视角[M],北京:法律出版社,2018年.

[3] 于海霞.传统中医药知识产权保护的实践与展望[N], 《人民法院报》2023年3月.

[4] 宋建立.中医药知识产权保护的障碍及解决路径[G],《中国检察官》2022年8月.

[5] 戚建刚.我国中医药知识产权保护问题与对策分析[G],《知产财经》2022年12月.

[6] 袁嘉、杨琦.中医药企业知识产权保护合规体系建设[G],《泰和泰研析》2022年4月.