2023年,笔者处理了一批债权人追加未履行出资义务即转让股权的股东为被执行人的执行异议案件,并在本公众号发布了名为《未履行出资义务的股东转让股权后责任承担问题研析——以现行<中华人民共和国公司法>及相关司法解释为视角》的文章。如今一年过去了,新的《中华人民共和国公司法》(以下简称《新公司法》)及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>时间效力的若干规定》(以下简称《新公司法时间效力司法解释》)已经颁布并施行,未履行出资义务的股东转让股权后责任承担问题在实践中又有了新的争议。本文将聚焦《新公司法》八十八条、《新公司法时间效力司法解释》、人民法院案例库入库案例等对股东未履行出资义务即转让股权的责任承担问题作进一步分析。

一、《新公司法》施行前,实务中对于股东未履行出资义务即转让股权责任承担问题的裁判规则

最高人民法院于2019年11月8日发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民会议纪要》)确立了两种股东出资加速到期的情形,用以保障市场经济的稳定。《九民会议纪要》第六条规定:“在注册资本认缴制下,股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由,请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的,人民法院不予支持。

但是,下列情形除外:

(1)公司作为被执行人的案件,人民法院穷尽执行措施无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产的;

(2)在公司债务产生后,公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的。”最高人民法院(2021)最高法民申6423号民事裁定书认为:“在认缴期限届满前,股东享有期限利益,故股东在认缴期限内未缴纳或未全部缴纳出资不属于未履行或未完全履行出资义务。在认缴期限届满前转让股权的股东无需在未出资本息范围内对公司不能清偿的债务承担连带责任,除非该股东具有转让股权以逃避出资义务的恶意,或存在在注册资本不高的情况下零实缴出资并设定超长认缴期等例外情形。”

《新公司法》施行前,股东未履行出资义务即转让股权责任承担问题,主要存在以下三种裁判方式:

1.原股东未实缴出资即转让公司股权,若公司在当时已经产生公司资产难以清偿的债务,在执行阶段,法院可能追加原股东为被执行人。

2.原股东未实缴出资即转让公司股权,若股权转让时,公司经营正常,在执行阶段,法院一般不会追加原股东为被执行人。

3.大部分案件还是以认缴出资期限是否到期作为认定是否应追加股东为被执行人的前提。

二、《新公司法》第八十八条在实践中产生的争议分析

(一)新法突破“法不溯及既往”的原则

《中华人民共和国立法法》自2000年首次制定施行以来,均规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”上述规定确立了法不溯及既往为原则、有利溯及例外的规则。

2023年12月29日发布的《新公司法》(2024年7月1日施行)第五十四条规定:“公司不能清偿到期债务的,公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。”《新公司法》第八十八条第一款规定了:“股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的,由受让人承担缴纳该出资的义务;受让人未按期足额缴纳出资的,转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。”《新公司法时间效力司法解释》(2024年6月29日发布,2024年7月1日施行)第四条规定:“公司法施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释没有规定而公司法作出规定的下列情形,适用公司法的规定:股东转让未届出资期限的股权,受让人未按期足额缴纳出资的,关于转让人、受让人出资责任的认定,适用公司法第八十八条第一款的规定。”

《新公司法时间效力司法解释》)第四条直接赋予《新公司法》第八十八条第一款“溯及既往”的效力。根据上述规定,《新公司法》施行后,公司原股东在认缴出资期限届满前转让股权,若后续出现公司不能清偿到期债务、公司现股东认缴出资期限尚未届满且未实缴的情形,债权人不仅可以要求现股东提前缴纳出资,还可以在现股东不能足额缴纳出资时,要求原股东承担补充责任。《新公司法》第八十八条虽有利于广大公司债权人维护合法权益,但若对股东于2024年7月1日之前未届出资期限转让股权引发的出资责任纠纷适用该规定进行裁判,必然会出现同案不同判的情况,引起较大争议。

例如甲、乙在19年投资设立了A公司,各认缴出资500万元,认缴出资期限为2030年12月31日前;至2020年,甲、乙均未实缴出资,由于客观情况影响,甲将持有A公司50%的股权以0元价格全部转让给丙并办理完毕股权转让登记。2023年底,A公司开始产生债务,债权人若在2023年直接起诉甲承担补充责任没有任何依据,在执行过程中追加甲为被执行人的依据也不充分,因为之前的司法判例保护善意的原股东;如果债权人在《新公司法》施行后再起诉要求甲承担责任,人民法院将会判决甲承担补充责任。

(二)新法溯及既往,已经出现损害原股东合法权益的案例

《新公司法》施行后,司法实践中也已经出现法院未仔细审查公司债权债务形成时间、股东转让股权是否是为了逃避债务等情形,即直接判决原股东承担补充责任的大量案例。据不完全统计,我国自2014年3月1日开始实施商事制度改革、推行注册资本认缴制以来,2014年新登记注册企业365.1万户,其中大部分为有限责任公司;2014年至2023年11月底,我国公司数量从1303万户增长至4839万户,增长了2.7倍,其中99%属于小微企业。其中可能存在数以亿计的善意原股东,这意味着数以亿计的原股东可能会因为《新公司法时间效力司法解释》第四条的规定卷入诉讼当中,并且大部分原股东可能要承担责任。

《新公司法》第八十八条第一款的规定是为了防止股权转让人恶意逃废债务,《新公司法时间效力司法解释》第四条的规定明显超出善意转让公司股权的原股东的合理预期。实际上,善意原股东转让股权时,不可能预见到日后会出现对历史股东无限期追责的情形,即便是专业律师在当时的法律框架下也无法预见这种被无限追责的法律风险。

《新公司法时间效力司法解释》导致一个善意守法者承担了可预见范围之外的巨大风险,打破了善意股东对于知法守法就能够规避风险的合理信赖。经济繁荣的根源在于法治,而法治的本质在于给人们提供一个稳定的预期;如果这种稳定的预期被打破了,即使是受到这个规则初衷保护的债权人,恐怕也不会有更强的市场信心。

好在,全国人大法工委、最高人民法院及时发现《新公司法时间效力司法解释》存在的问题,为广大善意原股东、公司法律师打上了一针“镇定剂”。12月22日,全国人大常委会法制工作委员会关于2024年备案审查工作情况的报告提请十四届全国人大常委会第十三次会议审议。

报告显示,2024年收到报送备案的法规、司法解释等规范性文件1999件,对报送备案的法规、司法解释等规范性文件开展形式审查,对发现的15件报备不规范问题,及时督促报备机关纠正;收到公民、组织提出的审查建议5682件,经审查,发现法规、司法解释等规范性文件存在合宪性、合法性、适当性问题的,督促和推动有关制定机关及时予以修改、废止或者处理。全国人大法工委发布的推动优化营商环境案例三载明:有的司法解释规定,公司法施行前,股东转让未届出资期限的股权,受让人未按期足额缴纳出资的,关于转让人、受让人出资责任的认定,适用公司法第八十八条第一款的规定。有些公民、组织对这一规定提出审查建议,认为公司法第八十八条不应适用于法律施行前发生的行为。

法工委经审查认为,立法法第一百零四条规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”这是一项重要法治原则;公司法第八十八条是2023年修订公司法时新增加的规定,新修订的公司法自2024年7月1日起施行;公司法第八十八条规定不溯及既往,即对新修订的公司法施行之后发生的有关行为或者法律事实具有法律效力,不溯及之前;公司法第八十八条规定的事项不存在立法法第一百零四条规定的但书情形。法工委将督促有关司法解释制定机关采取适当措施予以妥善处理。

2024年12月24日,最高人民法院发布《最高人民法院关于<中华人民共和国公司法>第八十八条第一款不溯及适用的批复》(以下简称《批复》)。该《批复》载明:2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》第八十八条第一款仅适用于2024年7月1日之后发生的未届出资期限的股权转让行为。对于2024年7月1日之前股东未届出资期限转让股权引发的出资责任纠纷,人民法院应当根据原公司法等有关法律的规定精神公平公正处理。本批复公布施行后,最高人民法院以前发布的司法解释与本批复规定不一致的,不再适用。

全国人大法工委的2024年备案审查工作情况报告和最高人民法院的《批复》有利于优化营商环境、平衡善意股东与债权人之间的利益!

三、已经因《新公司法》第八十八条第一款溯及适用承担责任的善意原股东维权路径分析

(一)《新公司法》施行前的类似案件裁判观点归纳

《批复》规定,对于2024年7月1日之前股东未届出资期限转让股权引发的出资责任纠纷,人民法院应当根据原公司法等有关法律的规定精神公平公正处理。但是并没有详细表述具体该如何操作,后续最高人民法院针对此类案件出具司法解释的可能性不大。对于此类案件,笔者认为值得参考的是人民法院案例库入库案例的裁判观点。

《人民法院案例库建设运行工作规程》(2024年5月7日 发布,2024年5月8日 实施,以下简称《工作规程》)第二条规定:“人民法院案例库是由最高人民法院统一建设的案例资源库。最高人民法院各审判业务部门负责案例收集、编选及审查等工作。最高人民法院研究室负责统筹人民法院案例库建设、案例审核等工作。”

《工作规程》第三条第一款规定:“人民法院案例库收录最高人民法院发布的指导性案例和经最高人民法院审核入库的参考案例,供各级人民法院和社会公众查询、使用、学习、研究。”

《工作规程》第二十一条规定:“各级人民法院审理案件时参考入库类似案例的,可以将类似案例的裁判理由、裁判要旨作为本案裁判考量、理由参引,但不作为裁判依据。”根据上述规定及同案同判的原则,现行人民法院案例库的同类型案例具有较强的参考性。

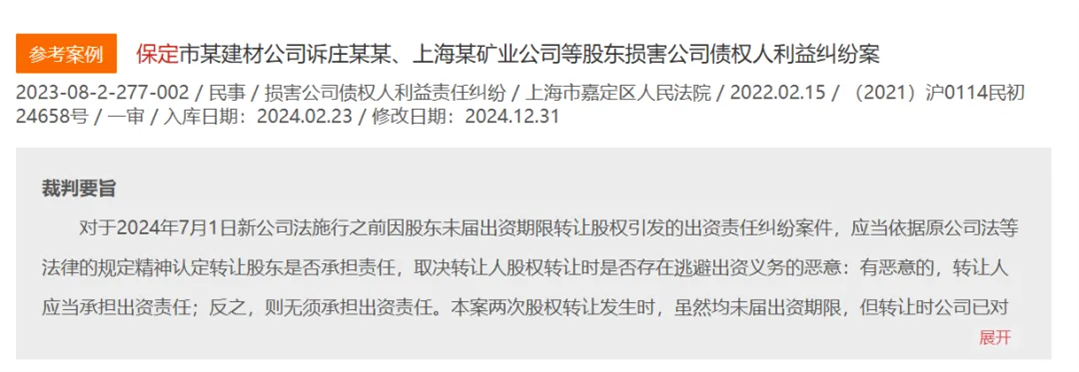

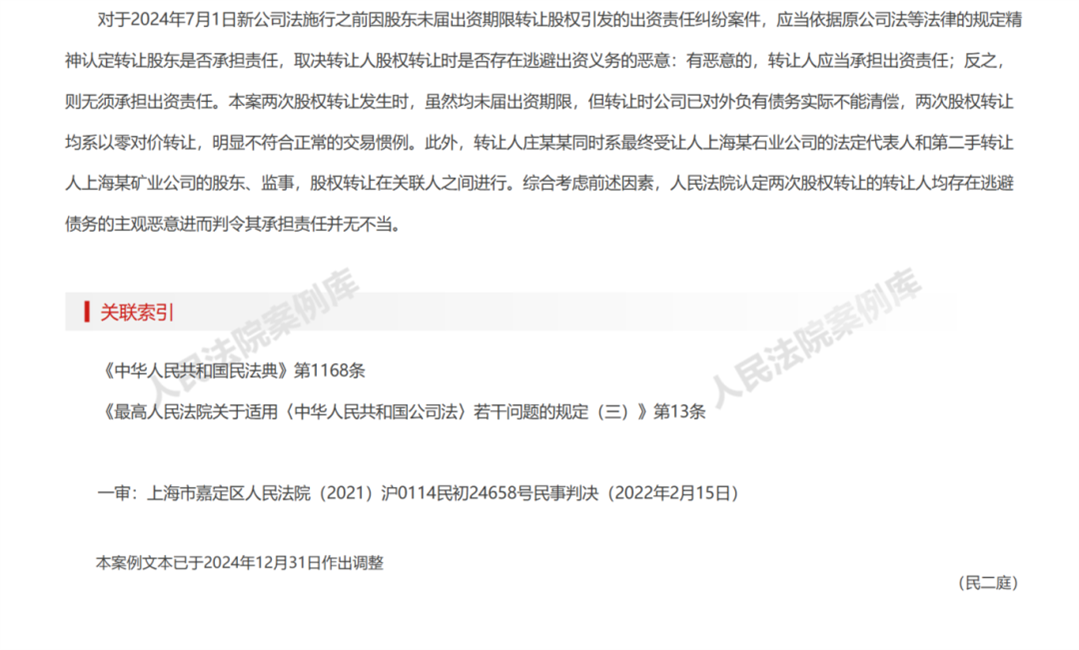

《批复》未作出之前,笔者检索人民法院案例库发现在2024年2月23日入库案例《保定市某建材公司诉庄某某、上海某矿业公司等股东损害公司债权人利益纠纷案》中,确立的裁判要旨为:“出资期限未届期即转让股份,转让人的出资义务是否随股权转让而转移 ,需要进一步区分转让人是否存在恶意。

实践中,可从债务形成时间早于股权转让、股权转让双方的交接情况、标的公司的实际经营情况、股权转让双方是 否存在特殊身份关系、转让对价等多角度,判断是否存在恶意情形。认定存在恶意的,应当根据民法共同侵权的理论判令转让人对受让人承担连带清偿责任”

笔者于2024年12月31日再次检索该案例,发现该案例于2024年12月31日作出修改。修改后的裁判要旨变更为:“对于2024年7月1日新公司法施行之前因股东未届出资期限转让股权引发的出资责任纠纷案件,应当依据原公司法等法律的规定精神认定转让股东是否承担责任,取决转让人股权转让时是否存在逃避出资义务的恶意:有恶意的,转让人应当承担出资责任;反之则无须承担出资责任。”

该案例修改后的裁判要旨与《批复》的内容保持一致。最新的裁判要旨里的内容变得比较简单即判断原始股东是否需要承担责任的标准为转让股权时是否存在恶意。笔者认为,后续人民法院审理类似案件会参照第一版裁判要旨里的几个具体标准即债务形成时间、股权转让双方的交接情况、标的公司的实际经营情况、股权转让双方是否存在特殊身份关系、转让对价等。

(二)已经承担责任的善意原股东维权路径分析

《新公司法》《新公司法时间效力司法解释》实施至《批复》实施历经五月有余,其间已经有大量生效判决判令原善意股东承担责任。《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第二百一十一条第六项规定:“当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:(六)原判决、裁定适用法律确有错误的。”《民事诉讼法》第二百四十四条规定:“执行完毕后,据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误,被人民法院撤销的,对已被执行的财产,人民法院应当作出裁定,责令取得财产的人返还;拒不返还的,强制执行。”

《批复》实施前,善意原股东维权路径只能向现股东追偿,而现股东大概率没有清偿能力;《批复》实施后,善意原股东可以通过申请再审、执行回转的方式维权以挽回损失。

原文链接详见:泰和泰研析 | 股东未履行出资义务即转让股权责任承担问题研析——以《新公司法》第八十八条、人民法院案例库入库案例为视角