4月25日,宁德中院召开“全市法院深入推进破产审判 持续优化营商环境”新闻发布会,对外发布《宁德法院破产审判白皮书(2018-2022年)》和2018年至2022年宁德法院七大破产审判典型案例。审判委员会专职委员吴世平,民三庭庭长赖昌铅、副庭长陆学宇出席发布会,部分人大代表、政协委员及多家新闻媒体记者受邀参加发布会。

发布会上,吴世平通报了2018年至2022年全市法院破产审判工作基本情况,系统总结了全市法院破产审判的经验做法及成效,并提出下一步重点工作安排。

陆学宇通报了2018年至2022年全市破产审判七大典型案例,并就破产审判中企业破产府院联动机制主要内容、具体运作及宁德法院在破产重整方面的经验做法等问题接受了媒体记者采访。

宁德法院破产审判工作的基本情况主要做法和成效

近年来,宁德法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想,紧紧围绕深入推进供给侧结构性改革,加快经济转型升级和服务保障“六稳”“六保”的总体工作部署,立足高标准服务营商环境建设,高质量保障经济社会发展,依法保护各类主体合法权益,充分发挥破产审判制度市场主体救治和退出的司法效能,实现市场资源优化配置,破产审判工作质效持续提升,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章贡献司法力量和智慧。

全市法院破产审判工作基本情况

2018年至2022年,宁德法院共受理企业破产及公司强制清算案件249件,审结224件;受理破产衍生诉讼案件254件,审结245件,涉及诉讼标的金额34.67亿元。帮助13家企业摆脱困境重返市场,破产出清209家缺乏市场前景的企业,化解近3800余名债权人的债权逾117亿元;释放土地、房产面积7767.64万平方米、海域使用权面积497.33万平方米、机器设备、商标、专利等价值合计3469万余元;安置、分流职工563人,偿还职工债权1400余万元。

全市法院破产审判工作主要呈现以下特点

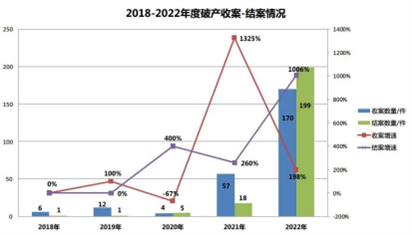

收案、结案数量呈现快速增长趋势

2018年至2022年,宁德法院企业破产及公司强制清算案件收结案数量逐年稳步上升,并在2022年呈现爆发式增长。2018年至2022年收案数分别为6件、12件、4件、57件、170件,结案数分别为1件、1件、5件、18件、199件。

收案、结案数量呈现上升趋势并在2022年爆发式增长的原因有四点:一是受市场环境变化和疫情影响,在市场经济优胜劣汰机制作用下,市场主体因产业结构调整、新旧动能转换等,陷入困境和面临退出的市场主体增多;二是随着供给侧结构性改革持续深化,市场主体救治和退出机制加快建立与完善,破产审判职能得到有效发挥;三是基于法治化营商环境建设和信用领域失信市场主体清理工作需要,我市法院启动了较大规模的“僵尸企业”清理行动;四是社会对破产程序保护性功能的认知度和接受度有所提升,申请破产的意愿增强。

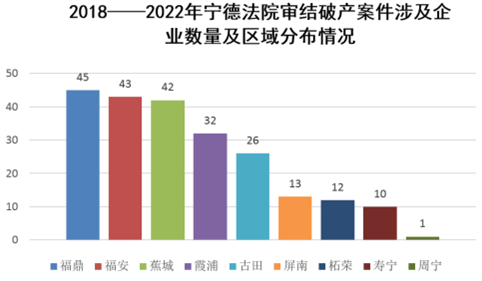

破产企业区域分布差异较大

从破产企业的区域分布情况来看,五年来,福鼎、福安、蕉城、霞浦四地区占据了全市法院破产案件所涉及企业数量的前四位,占比达到72.3%,与上述四地区的经济体量和企业数量,特别是民营企业、中小微企业数量基本相称,这一数据也表明全市法院企业破产审判工作的优势资源集聚效应较强,案件区域集中度较高。

债务人主动申请破产比例极低

2018年至2022年,宁德法院共审查321件企业破产申请及强制清算案件,其中14件为债务人提出申请,仅占破产申请案件的4.36%。一般而言,债务人自身对其企业经营情况最为清楚,对于困境企业,如果债务人能及时提出破产申请,有利于及时启动破产保护程序,最大限度维护债权人、债务人的利益,但实践中却多为债权人作为破产申请主体。债务人怠于申请破产主要有以下几个方面因素:一是企业投资者对于破产程序的制度价值没有深入认识,“破产即失败”的传统观念深入人心,对企业投资者而言,企业破产等同于其个人信用破产,意味着其在民间社会的“社会性死亡”,所以企业投资者宁可企业陷于僵局,一烂到底,也不愿通过破产程序“一揽子”解决企业债务问题;二是企业破产法对于债务人自身提出破产申请的条件要求较其他主体提出更为严格,债务人申请需进行财产状况说明、债权债务清册、会计报告、职工安置预案等大量准备工作,申请门槛较高,债务人往往不愿提出申请;三是在公司注册资本认缴制背景下,不少面临破产的企业注册资金尚未出资到位,一旦进入破产程序,股东出资义务将加速到期,股东需承担缴足出资义务,也影响债务人主动申请破产;四是大量民营企业并未建立现代企业制度,企业运营不规范,公司资产与股东个人资产不分,人格混同,股东为了规避法人人格否认所导致的连带责任风险,不愿意启动企业破产程序。

受案类型较为集中

从2018年至2022年宁德法院审结的企业破产案件来看,破产清算案件占到了案件总数的93.3%,为绝对多数,破产重整、和解案件占案件总数的比例不到7%。破产重整、和解案件比例较低,主要由以下几个因素所致:一是近五年来特别是2022年,我市启动了较大规模的“僵尸企业”清理行动,此类企业基本已经没有市场价值和前景,多通过破产清算方式及时退出市场;二是债务人企业的资产往往在强制执行程序中已被处置完毕,企业无形资产缺乏实体有形财产依托,失去拯救价值;三是社会对重整、和解制度的认识还不充分,未认识到破产程序兼具市场主体退出和救治两项功能,破产程序拯救困境企业、预防破产的价值和功能未充分体现。

债务人类型较为集中

1、破产民营企业占比高。对于近五年审结破产案件所涉及的224家企业,从企业类型来看,体现出以民营企业为主的特点,其中仅2家属于国有或集体性质企业,民营企业占比达到99%以上。

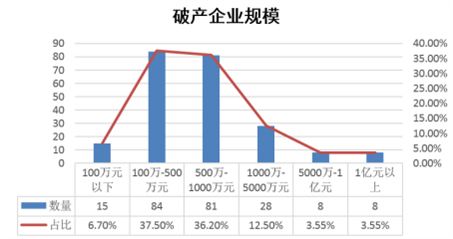

2、破产企业以中小微企业为主。从企业规模来看,以企业注册资本为标准,其中注册资本100万元以下15家;注册资本100万元至500万元84家;注册资本500万元至1000万元81家;注册资本1000万元至5000万元28家;注册资本5000万元至1亿元8家;注册资本1亿元以上8家。从案件审理情况看,上述企业中的“三无”企业较多,主要原因在于中小企业管理水平、治理能力相对较为滞后,财务运行规范性不足,较易引发债务纠纷,且产生纠纷后不愿主动及时通过破产程序解决,贻误发挥破产程序拯救功能的时机。

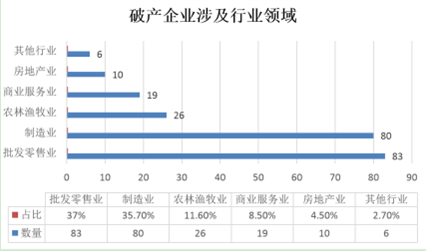

3、破产企业行业分布较为集中。从行业领域看,破产企业的经营范围、行业相对较为集中,其中批发零售业83家;制造业80家;农林渔牧业26家;商业服务业19家;房地产业10家;其他行业企业6家。破产案件所涉及企业类型与本地产业结构、经济发展水平联系密切,处于批发零售业、制造业、商业服务业、农林渔牧业四类行业企业占到了总数的92.8%,制造业主要涉及福安区域的造船、机电企业、福鼎区域石材企业等,批发零售业、商业服务业企业则是过往涉及宁德区域担保链债务化解工作的企业,破产审判“优胜劣汰”的市场功能有效发挥。

全市法院破产审判工作主要做法和成效

(一)建立企业破产“府院联动”机制

2021年12月9日,宁德市人民政府和市法院根据府院联席会议成果,印发了《关于建立企业破产处置府院联动机制的通知》,明确了破产府院联动机制的工作目标、协作机制、成员单位以及职责分工,形成了以市法院和市金融办为共同召集人,各成员单位根据具体联动事项分别参与的“2+X”府院联动机制。2022年以来,市法院先后与宁德市市场监督管理局、宁德市公安局等部门在市场主体注销、管理人办理银行结算账户和征信业务、破产司法协作等方式建立便利化工作机制。

(二)建立专业化的破产审判队伍

随着破产案件的逐年增加,宁德两级法院不断优化破产审判力量,2022年以来,市法院将破产、强制清算案件归口由民事审判第三庭专门办理,配备三名员额法官、1名法官助理和3名书记员,推动破产案件审理专业化、集约化,并加强对基层法院的指导。经过一年多的运行,集约化办案模式取得良好效果,有力提升了破产审判质效。同时,各基层法院也均成立破产审判团队办理破产案件,全市法院实现了审判队伍专业化。

(三)推进破产审判制度化与规范化

为规范全市法院破产案件的审理,提高审判效率,2022年,市法院制定了《关于简化破产案件审理程序的工作指引(试行)》《关于规范破产程序中财产处置的实施办法(试行)》《关于推进“执破互通”工作机制的实施细则(试行)》《宁德市企业破产援助专项基金管理和使用暂行办法》等各类文件,促进全市法院破产案件审判程序的规范化和裁判规则的标准化。

(四)大力加强破产管理人队伍建设

1、扩充管理人队伍。为适应破产案件持续快速增长、破产案件高质高效审理的需要,市法院及时充实管理人队伍,开展管理人名册增补工作。按照社会中介机构自愿申报,由评审委员会综合中介机构执业能力等择优增补入册,于2022年将名册中的社会中介机构管理人由21家增补至43家。

2、推动行业自治,成立破产管理人协会。2020年1月3日,在福建晨信律师事务所等五位发起人的发起和市法院的推动下,宁德市破产管理人协会正式成立,社会中介机构会员单位21家、个人会员35名。市法院作为业务指导单位,通过设立破产管理人协会联络办公室、举办专门培训三次、定期召开破产工作推进会等方式,监督和指导管理人依法履职,共同推进破产审判工作。

3、优化管理人选任和管理。2022年,市法院制定《关于规范企业破产案件管理人指定的工作办法(试行)》,对管理人的选任条件、指定方式、指定程序等均作出了具体规定,规范对管理人的监督与管理。制定《关于破产案件管理人考核管理办法(试行)》,对破产管理人采取个案考核、年度履职评价、管理人协会评价相结合的方式进行综合考评,并以此作为调整、确定管理人报酬及对管理人实行晋级、降级和淘汰除名的动态调整机制。

4、设立破产援助专项基金。为了进一步优化营商环境,推动“僵尸企业”清理,根据府院联席会议成果,宁德市人民政府于2020年向市法院拨付100万元成立企业破产援助专项基金,同时各基层法院也与属地人民政府根据各地破产审判情况设立地方性的企业破产援助专项基金。截至2022年,两级法院已发放符合条件的破产案件管理人244.2万元,有力地解决了“无产可破”案件启动难及管理人报酬不足的问题,提高了管理人履职积极性。

(五)积极推进破产审判信息化

1、有效利用全国企业破产重整案件信息网。对于企业破产法及相关司法解释规定需要公告的事项,及时通过全国企业破产重整案件信息网进行公告。重视破产案件信息的及时录入和裁判文书的及时公开,监督管理人依法履职,及时填报工作日志,实现破产案件公开透明。利用平台进行大数据分析,开展全市破产案件审判管理,督促提升案件办理质效,优化营商环境指标。

2、充分利用网络方式开展破产工作。依托法院破产案件一体化管理平台和阿里破产案件平台,推行线上申报审核债权、召开债权人会议等工作。2021年以来累计组织召开网络债权人会议近100次,减轻当事人诉累,提高了债权人参会率。依托全国企业破产重整案件法官工作平台财产查控系统,有效查找债务人财产线索,提升管理人履职效率。推行网拍方式处置破产财产,目前通过网拍处置破产财产案件已达到90%以上,大大提高了成交率,缩短了财产处置时间和成本。

下一步提升破产审判工作的举措

(一)推进府院联动,优化办理破产外部环境

企业破产衍生了诸如房屋烂尾、职工安置、信访维稳等社会问题,但也意味着“破而后立”,带来新一轮的招商引资的机会,上述问题处理均离不开政府的大力支持。同时破产案件办理事关营商环境指标的进一步提升,府院联动更是其中重要二级指标之一,宁德法院将在现有府院联动机制的框架下,进一步拓展联动对象,细化联动措施,推动企业破产综合处置工作的常态化、规范化,确保破产工作有序健康发展。针对破产审判工作中的难点、堵点,下一步将在管理人身份认同、履职便利化、瑕疵资产处置、破产重整涉税处理、职工安置等问题上,加强与相关政府职能部门的沟通协调,广开思路,持续优化破产案件办理的外部环境,最终使企业破产衍生的社会问题在制度化的轨道上解决。

(二)抓好制度建设,深化破产审判机制

一是以“去存量”和“控增量”为抓手,通过台账式管理,抓紧抓实新收案件的办理和长期未结案件的审结,实现案件“存量”和“增量”的合理循环;二是落实破产审判繁简分流机制,实现“三无企业”“僵尸企业”等无产可破案件集约专办、简案快办、繁案精办,降低市场主体退出成本;三是加大“执转破”工作力度,落实“执破互通”机制,畅通移送渠道,提升破产案件办理质效;四是探索“共益破产”制度,着力解决破产程序启动难问题;五是完善预重整、重整、预和解、和解立案识别机制,提升重整、和解案件办理质效,挽救具有价值的危困企业,实现债权人、债务人、股东、社会多方利益共赢。

(三)健全监督机制,推动管理人协会行业自治

宁德法院将进一步加强法院与破产管理人协会共建,推动管理人办案文书规范化工作,统一破产债权审核标准,强化破产衍生诉讼案件诉源治理工作。进一步落实管理人年度综合考评机制,并以此为基础开展管理人分级,通过充分的市场竞争倒逼提高管理人队伍素质,不断提高管理人的履职能力。进一步完善监督手段和教育惩戒制度,实现法院、债权人、管理人协会多维度监督,全面提升管理人的责任意识和执业道德水平。进一步加强专业能力培训力度,发挥管理人协会行业自治功能,促进管理人队伍良性竞争和行业健康发展。