PART 1 上交所关于持有型不动产资产支持专项计划宣讲PPT

PART 2 对持有型不动产资产支持专项计划的不充分理解

(一)产品属性特点:私募+权益

相较于公募REITs的公募属性,持有型不动产资产支持专项计划具有私募属性(以下简称“私募REITs”)。剔除公募REITs的上层公募基金结构后,所有的资产证券化项目都具有私募属性,投资者均为合格投资者,私募REITs也不例外。传统资产证券化产品通常被划分为具有固定收益的债券产品,具有确定的预期收益率[1]。相较于此,私募REITs又具有权益属性。

在没有公募REITs的时代,最接近权益属性的资产证券化产品是类REITs,尽管类REITs不乏权益型、真实出售、出表等宣传,但基本都带有固定收益类产品的特征,例如固定票面利率/预期收益率、券端增信、回售义务等。[2]

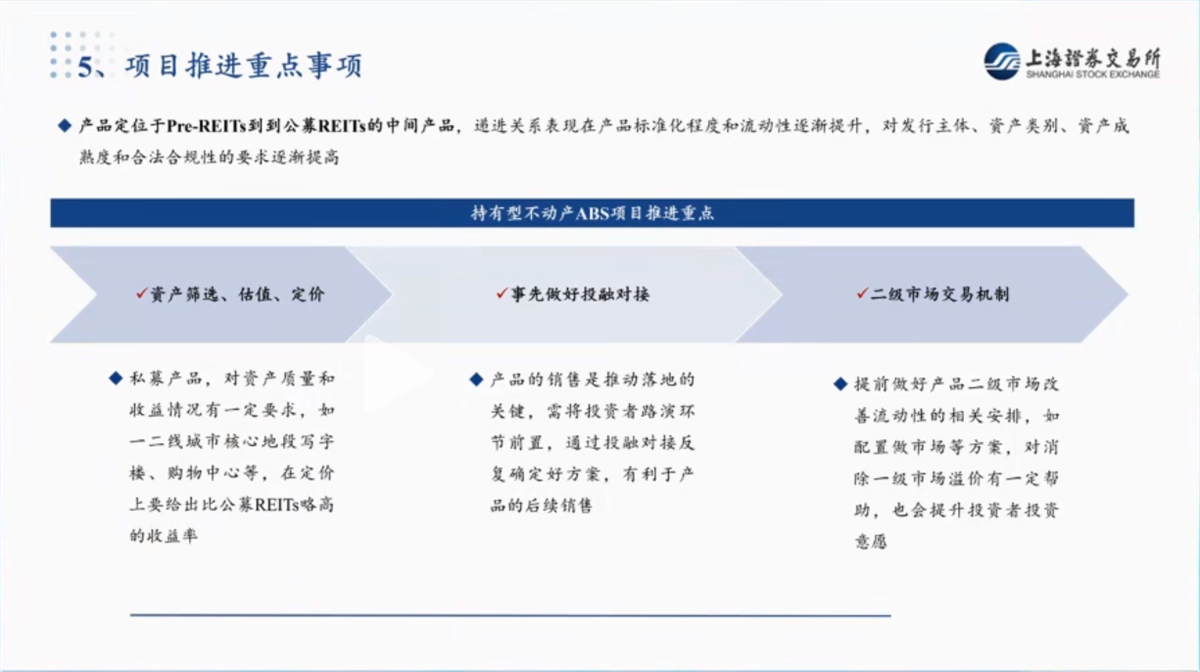

私募REITs被视作Pre-REITs和公募REITs之间的中间态,而已有大量实践的类REITs则被排除在外,目的应在于体现Pre-REITs、私募REITs和公募REITs之间所共有的权益属性,属于同一类产品的不同阶段,而类REITs因被划归为固定收益类产品而不提及。

(二)私募REITs产品设计特点

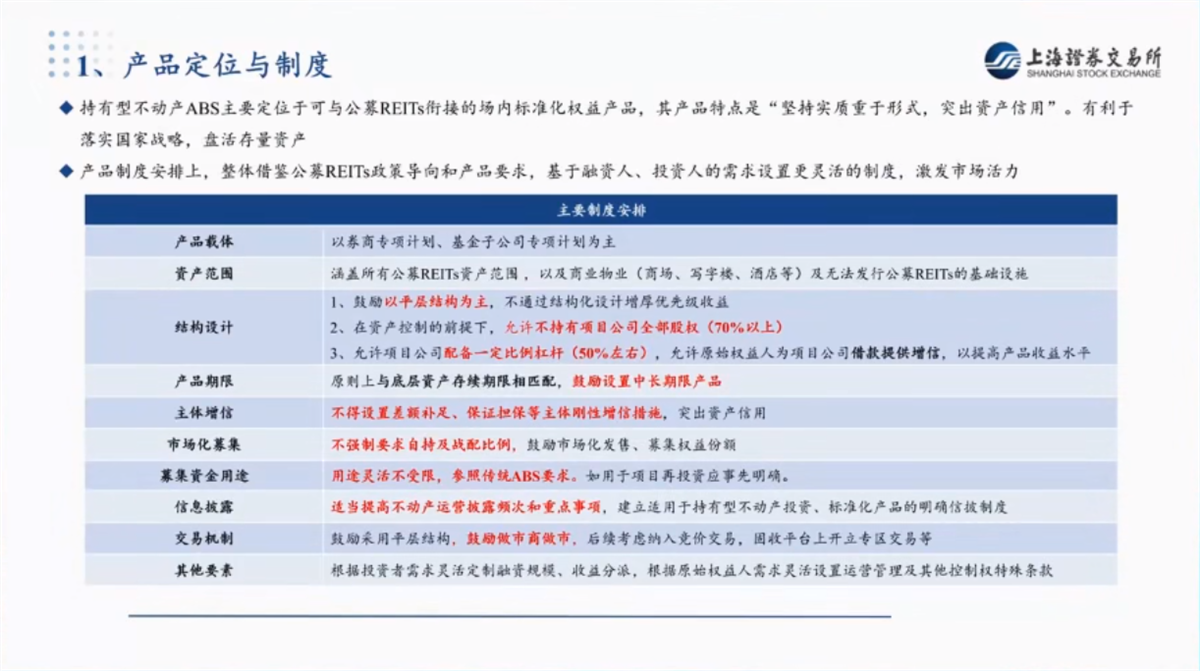

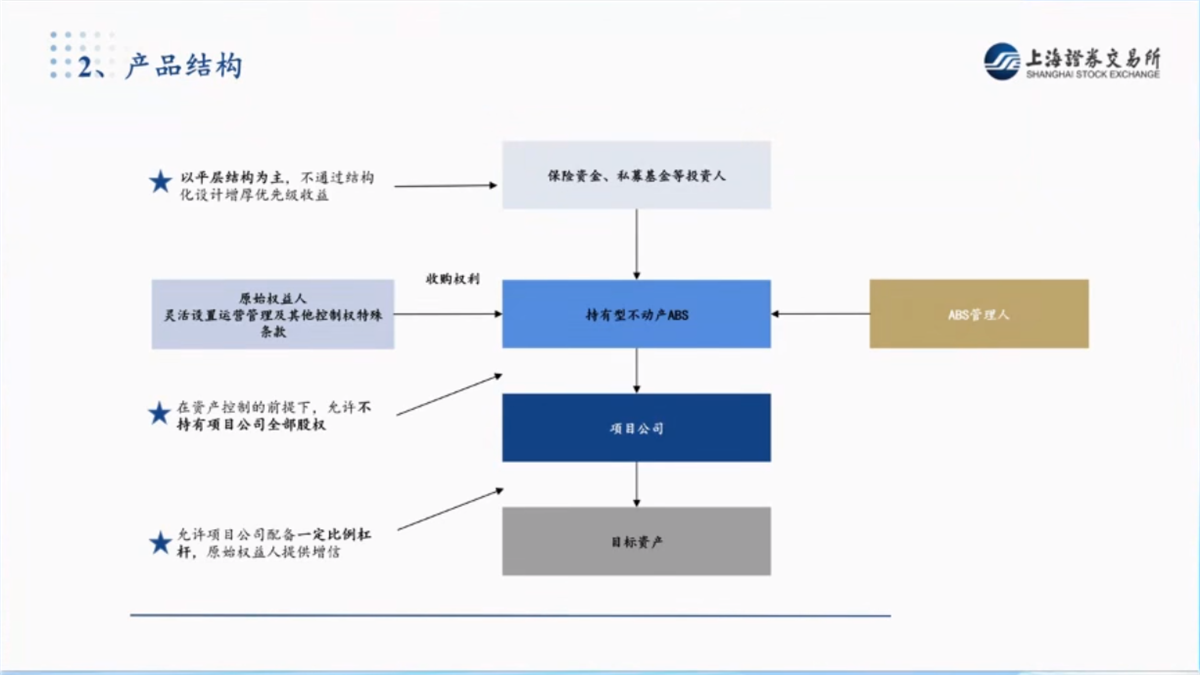

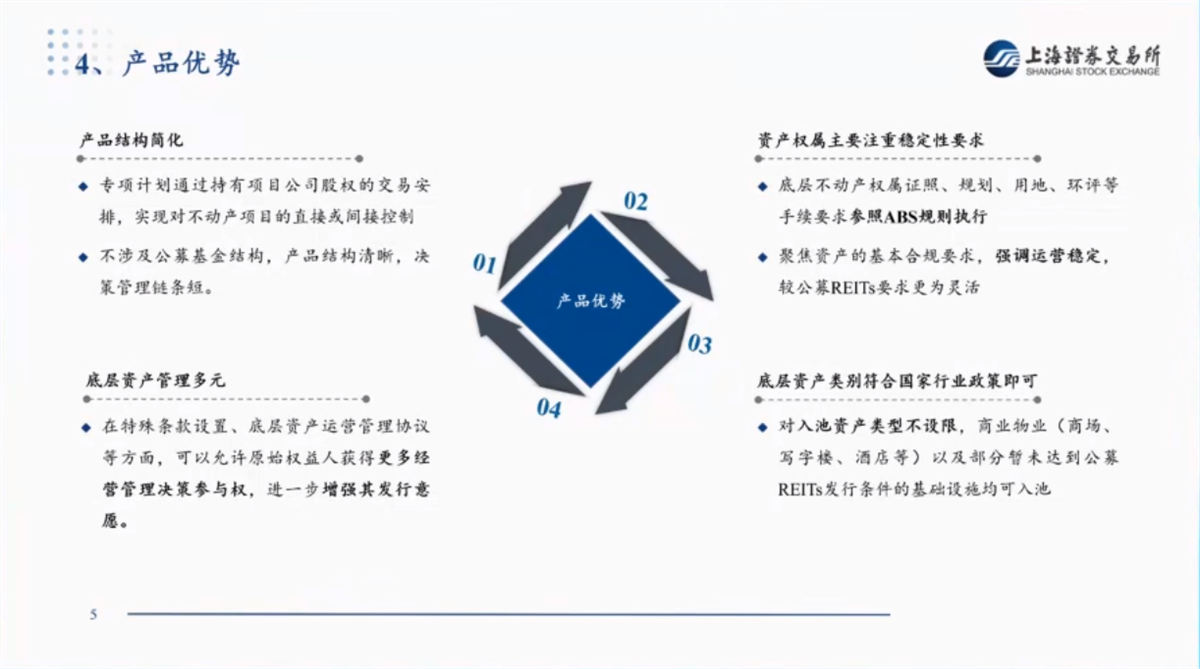

得益于公募REITs产品以及Pre-REITs前后端的实践经验,推动中间态的私募REITs项目似乎水到渠成。私募REITs的框架是传统资产证券化产品的框架,在此基础之上创造性的吸收借鉴了公募REITs的大量结构和制度设计,同时又为平衡私募和权益属性进行了部分调整和创新。

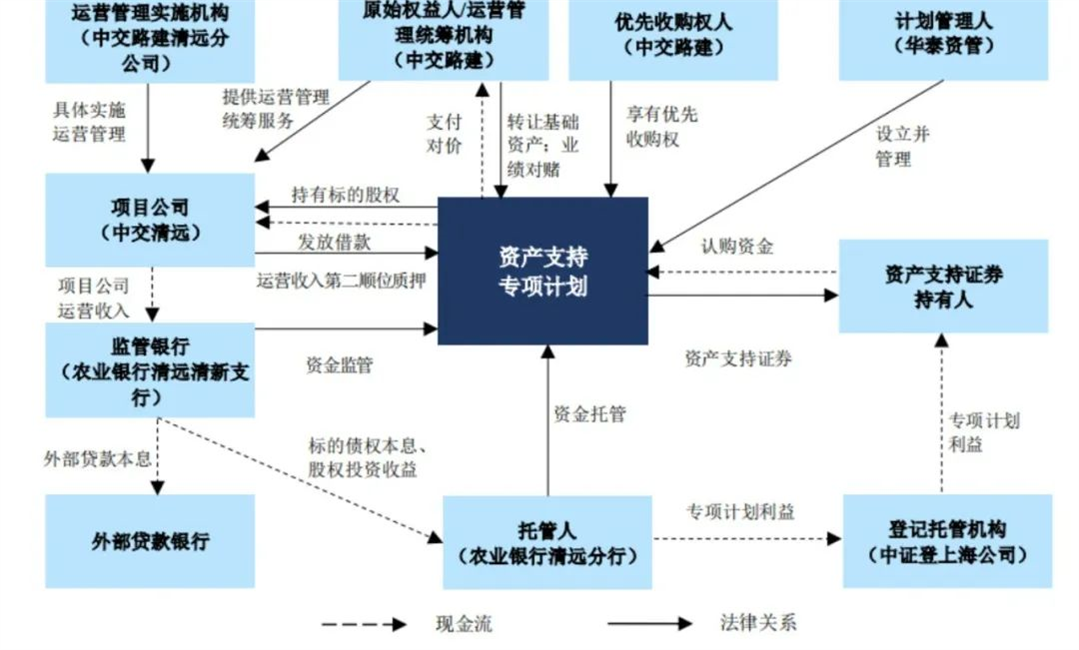

保留传统资产证券化产品的框架:在私募REITs语境下,和公募REITs/类REITs的交易结构框架基本相同:专项计划以募集资金购买项目公司/SPV股权,通过发放股东借款或其他方式形成合理股债比,再通过一系列安排(例如反向吸收合并)等最终间接持有底层物业资产,底层物业资产现金流通过偿还借款利息或派发股利方式向专项计划进行归集。

(三)部分重要设计及主要问题的探讨

1.关于鼓励平层设计的分析

结构化是传统的资产证券化产品的一大特征,劣后级安排通常可以为优先级的本息偿付提供安全垫,由发行主体自持劣后级份额以实现风险自留。平层设计是例外安排(例如在核心企业供应链项目中在满足特定条件后可采取平层设计)。私募REITs鼓励平层,表明上交所不支持通过劣后级的制度设计对投资者提供增信,也表明发行主体无需风险自留。即,上交所希望投资者更多的关注底层基础资产的质量、运营能力和分红策略。

关于权益级

平层设计排除了劣后级的安全垫,但同时是否也排除了权益级呢?所谓权益级,除了劣后安全垫的作用外,还在于专项计划终止时承接非货币类基础资产(原状分配股权及债权)。没有权益级,在专项计划终止时,每一个持有资产支持证券的投资者,理论上都可按持有比例取得项目公司股权,这种处置方式显然不合理。

中交路建清西大桥私募REITs虽然券端只设置一类资产支持证券,但其必然存在符合需求的投资者退出渠道。可能在平层资产支持证券的内部做进一步的划分,由持有一定份额比例的战略投资者未来承接非货币基础资产,或者将相关事项决策所需要的表决票比例进行灵活设计,或者就特定主体在专项计划终止等特定情形下优先收购其他主体持有的资产支持证券等安排作出了特殊约定。

上交所也作出了明确鼓励市场化发售、募集权益份额的表态,表明鼓励平层设计与区分优先级和权益级并不矛盾。一方面,可以将权益级作为平层内部的进一步划分,另一方面,为方便对权益级在表决权比例、基础资产归属等方面做特殊安排,也可以直接设置优先级和权益级两个类别的资产支持证券,但是在收益分配安排上可能需要尽量保持一致,而不以权益级为名目设置带有安全垫性质的劣后分配安排,也应当视为是鼓励的平层设计。

关于劣后级

“以平层结构为主”的表述,也就并未完全否定在特殊情况下的优先级/劣后级结构化安排。设置劣后级意味着不同类别的资产支持证券的分配顺序不一致,可以设计不同的收益分配安排(例如在优先级收益达到事先约定的一定标准后向劣后级分配),如果设置优先级一定标准的最高预期收益,可能削弱了私募REITs的权益属性。

不过,在保留结构化的同时保留权益属性也并非完全不可能,尤其是通过引入经营激励机制以及超额收益分配安排,在原始权益人、运营主体、管理人、优先级投资人、劣后级投资人等多个主体之间进行相对复杂的收益划分,存在可以保留私募REITs权益属性的创造性可能。

2.关于优先收购以及回售安排的分析

传统CMBS和类REITs项目理论存续期通常在15年或者18年。优先收购权安排通常是赋予发行主体在特定期间内的收购权,发行主体行权后,其负有收购全部或部分流通在外的资产支持证券的强制义务;回售安排通常是赋予投资者在特定期间内的回售权,投资者行权后,发行主体负有购买行权投资者持有的资产支持证券的强制义务。即,优先收购权和回售权是分别赋予发行主体和投资者的权利。

优先收购权:私募REITs项目可保留优先收购权安排,赋予了发行主体提前终止项目的选择权。从发行主体角度,其可以将私募REITs项目视作特定期间的项目融资,保留该安排可以吸引潜在发行主体积极选择参与私募REITs方式进行融资。

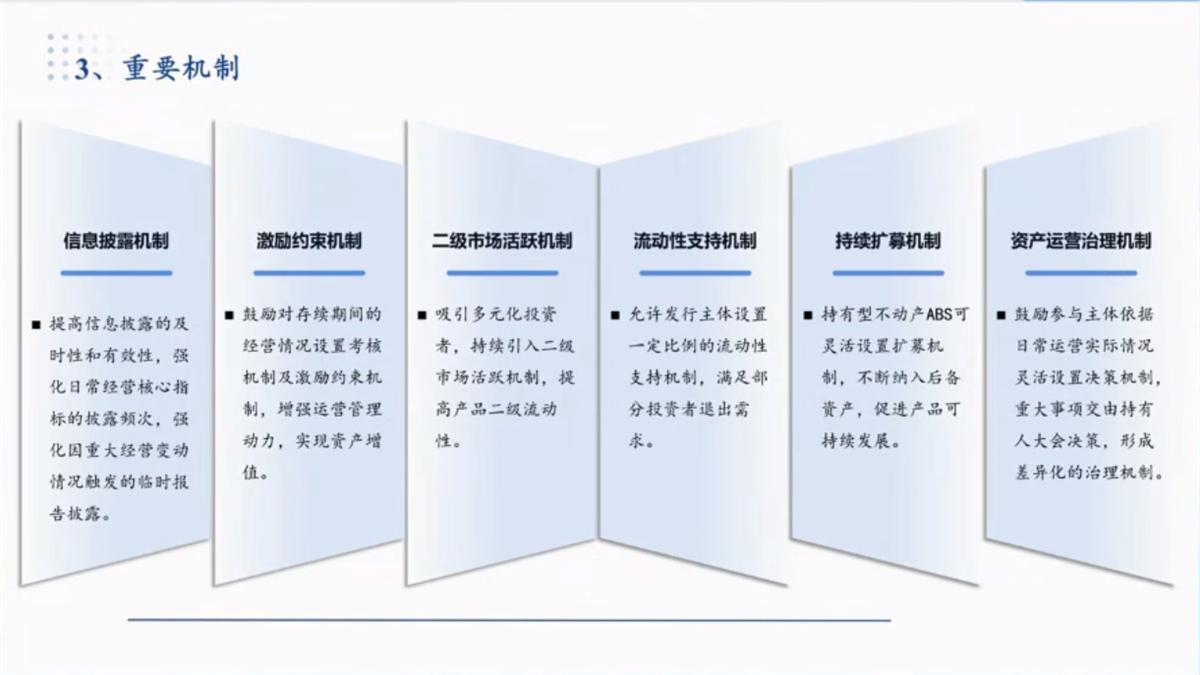

在私募REITs被界定为权益类产品场景下,优先收购的收购价款不应按照CMBS和类REITs项目的收购价款计算框架计算(资产支持证券未偿本金和/或预期收益),而应当按照收购时的资产支持证券二级市场价格,通过二级市场强制收购全部存续资产支持证券。而私募REITs的流通性不及公募REITs,尽管上交所针对性的安排了旨在提高流动性的做市制度、专区交易等制度,但是否可通过二级市场流通机制发现公允价值存在不确定性。

回售权:在上交所的宣讲中,其明确私募REITs项目不得设置回售权,投资者只能将私募REITs作为长期权益类产品投资,而非特定期间固定收益/浮动收益产品。投资者退出渠道主要是在二级市场卖出。

如果二级市场流通情况不如预期,发行主体又不行使优先收购权,投资者则无法主动选择退出。对此而言,上交所明确允许发行机构通过设置一定比例的流动性支持,以满足投资者退出需求。因此,在结构设计中,应仍可设置某种特别事件,在触发该事件后由发行机构对希望退出的资产支持证券提供定向的流动性支持(例如通过二级市场定向买入)。

3. 出表/真实出售

实务中,类REITs项目通常不是权益类项目。发行主体常常在券端、信托端和/或底层物业端设置各项差额支付或担保等增信措施,尽管名义上转让了项目公司股权,但无法通过出表测试,不会终止确认长期股权投资,同时收到的股权转让对价则被视为新增负债。

特殊情况下,类REITs项目也可以是出表型权益类项目。发行主体不做增信,底层物业在项目终止清算后将分配至权益级资产支持证券持有人,而权益级资产支持证券持有人是第三方投资者。发行主体转让项目公司股权系真实出售,将终止确认长期股权投资,收到的转让对价款为真实处置收入,不涉及负债端。实务中这一类型较为少见。

笔者认为,上交所力推的私募REITs,其特征和实现路径和出表型权益类REITs基本相同,区别主要在于私募REITs拥有交易所的各项创新支持安排。正式因为有了交易所的创新安排加持(允许杠杆、二级市场流动性安排、激励机制等),私募REITs对于投资者的吸引力将极大增加。

在通过公募REITs退出难度过大的背景之下,私募REITs为前期从事Pre-REITs的不动产投资基金的退出新增了切实可行的退出渠道;投资者如果希望间接投资持有某物业,以隔离原开发主体的信用风险,也可以选择直接通过购买资产支持证券的方式享受商业物业的优质现金流;而持有物业的发行主体,可以通过Pre-REITs投资者以及私募REITs投资者的衔接,实现对物业的整体盘活。目前市场上存在大量物业优质但开发主体出险的项目,因开发主体现金流枯竭,导致优质物业停摆,就此而言,设计一条从重组、投资、运营到最后退出的完整链条,涵盖破产重整/预重整、投资者注资、资产重组、最终通过私募REITs退出,理论上就可以实现优质物业的盘活和重生。

4.并表专项计划

并表类REITs

除了过去的出表型权益类REITs外,交易商协会产品中还包括一类并表类REITs。出表并非并表类REITs的目的,通过交易结构设计实现对合伙企业的并表,进而将作为有限合伙人的资产支持票据信托募集资金财产一并纳入合并报表,在实现融资的情况下还能增加合并报表资产(同时列报为少数股东权益),才是其目标。

不存在底层基础资产的并表ABN已经成为历史,不过并表类REITs因为有着实实在在的底层资产,仍然是可行的、而且是合理的。私募REITs应也可实现前述并表目的。

并表私募REITs

就交易所的私募REITs项目而言,虽然不强制发行主体战略配售,但允许设置特殊条款,增强发行主体对底层物业的经营控制权,并且鼓励通过持有人大会决策机制对项目进行灵活管理。即,按照控制三要素——权力、可变回报、权力影响可变回报看,在允许持有人大会决策机制创新的情况下,通过细节设计(例如持有人会议表决权参照类别股设置或者赋予特定主体特定事项决策权),理论上能够实现发行主体或者任一主体通过持有某类别资产支持证券,而实现对专项计划的控制,进而实现对专项计划的并表。

公募REITs因涉及基金层面战略配售等安排,存在原始权益人对公募基金并表的可能。证监会于2024年2月8日发布《监管规则适用指引——会计类第4号》,在确认发行主体对REITs并表后,对于其他方持有的份额是列报为负债还是权益,主要考虑REITs是否可以避免现金分配义务以及是否可避免到期强制清算义务(判断发行主体是否存在无条件避免交付现金或其他金融资产的义务),基于发行主体可选择终止项目或者扩募等方式避免强制分配和强制清算,因此,交易所认为并表方应将REITs其他方持有的份额列报为权益(即少数股东权益)。

将前述公募REITs判断标准适用于私募REITs,能够得出相同的结论,即原始权益人并不存在无条件交付现金的义务,也可以通过扩募避免强制清算分配,前述结论应同样可适用于私募REITs,这也为发行主体直接并表专项计划提供了依据。

投资者会计处理

前述《监管规则适用指引——会计类第4号》不仅明确原始权益人应将公募REITs其他方持有的份额列报为权益,也同样明确对于投资公募REITs份额的其他投资方而言,其持有的份额性质上属于权益工具投资。实务中公募REITs投资者多按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(FVOCI)计量(其他权益工具投资),此种处理的结果是,公募REITs二级市场所体现的公允价值变动损益将不会影响投资者的利润表。

投资者持有的资产支持证券通常是按照摊余成本法计量或者作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于私募REITs而言,其具有权益属性,应排除摊余成本计量方法,但是如果以公允价值计量且其变动计入当期损益,私募REITs的二级市场价格变动将直接影响投资者利润表,在私募REITs二级市场流通情况尚不明朗的情况下,该种分类可能对投资者利润表产生的不利影响可能会挫伤投资者的投资热情。因此,将公募REITs前述规则适用于私募REITs存在一定的必要性。

私募REITs在原来的类REITs以及公募REITs基础上做了移植和创新,意在打通公募REITs的交易所相对下沉市场版本。为排队积压的大量准备公募REITs的项目提供了较为简单的发行渠道。但是,它更重要的意义在于打通Pre-REITs到公募REITs的全链条,并且可以衔接其他制度安排(例如破产预重整等),从而为盘活存量资产提供了进一步的便利。因此,尽管其他监管机构针对公募REITs出台的部分优惠安排不能适用于私募REITs(例如重组税务特殊安排),笔者仍然认为私募REITs在各个方面都非常具有吸引力。

注 释