本文主要围绕案外人和申请人执行异议之诉,从概念、法律特征、历史沿革与救济的完善等方面内容,就2025年7月24日生效的最高人民法院《关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释》(以下简称“新规”)结合最高人民法院2025年7月23日发布的涉财产保护执行异议典型案例进行重点条款解读,并归纳执行异议之诉实务中的要点。

一、概念、法律特征

(一)概念

执行异议之诉[1],是指案外人或申请执行人对执行法院作出的执行异议裁定不服,依法向执行法院提起的,旨在通过诉讼程序确认执行标的是否应当排除或继续强制执行的专门诉讼程序。

(二)核心法律特征

执行异议之诉的核心法律特征包括:

1、救济性:是案外人或申请执行人通过诉讼程序确认执行标的是否应当排除或继续强制执行的救济手段。

《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第二百三十八条规定“执行过程中,案外人对执行标的提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查,理由成立的,裁定中止对该标的的执行;理由不成立的,裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服,认为原判决、裁定错误的,依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的,可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。”

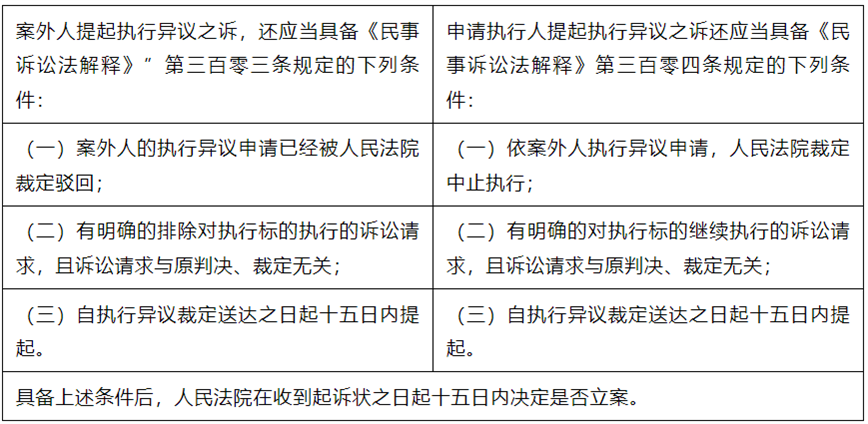

2、置后性:根据《民事诉讼法》第二百三十八条,案外人需先对执行标的提出书面异议并经人民法院审查。对人民法院作出的执行异议裁定不服的,案外人或申请执行人提起执行异议之诉,除符合《民事诉讼法》第一百二十二条规定的起诉条件外,还应当具备《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(以下简称“《民事诉讼法解释》”)规定的条件,具体如下:

3、复合性:执行异议之诉兼具确认之诉(确权)、形成之诉(排除执行或继续执行)双重性质。

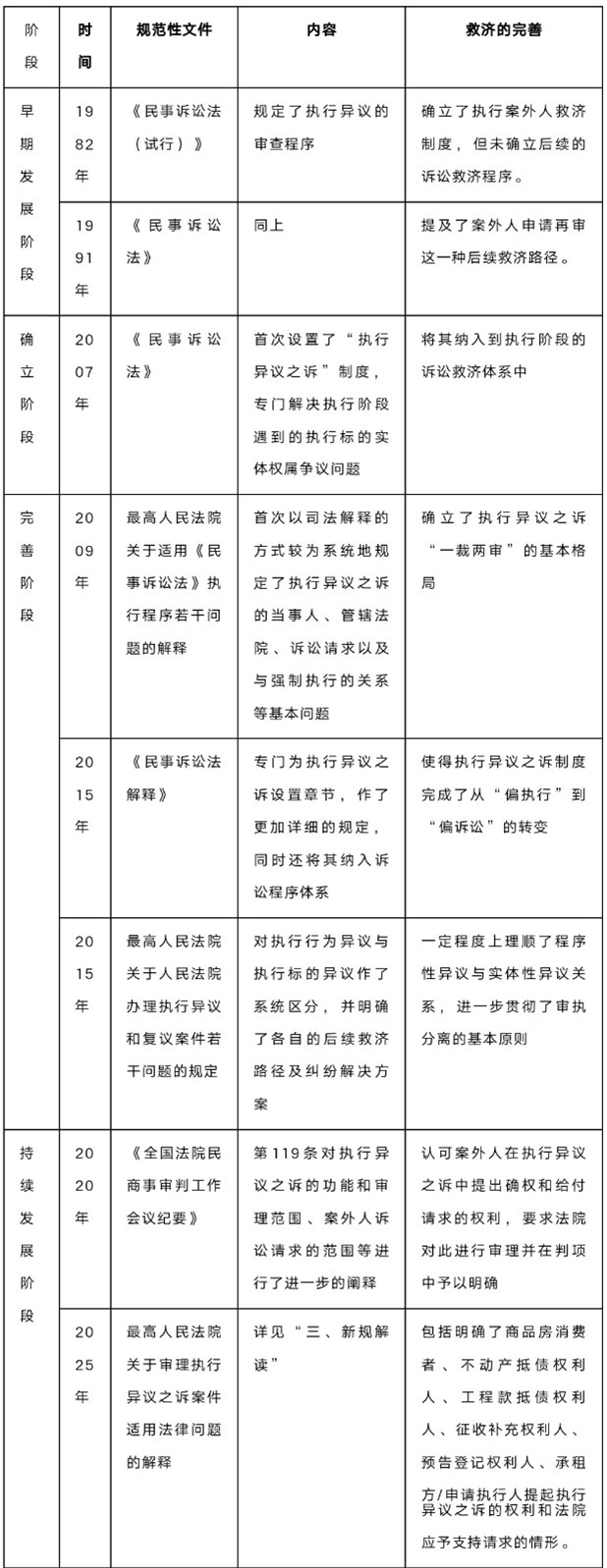

二、历史沿革与救济的完善

我国执行异议之诉的主要历史沿革,以及救济日趋完善的时间节点和脉络大致如下:

三、新规解读与典型案例

2025年7月23日,新规《最高人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释》(法释〔2025〕10号)正式公布,并于2025年7月24日起施行。2019年11月29日,最高人民法院就发布了《最高人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释(一)》向社会公开征求意见,新规从征集意见、修改到最终公布历时五年半时间,体现了司法的严谨性,也彰显司法对程序正义与实体权的双重保障的理念。

(一)新规的法律依据

《民事诉讼法》作为执行异议之诉的基本法律依据,为当事人提起诉讼提供了法律框架。新规旨在细化法律规定,规范执行异议之诉案件的审理,且新规与《民事诉讼法解释》《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》等司法解释相互衔接,保持了裁判规则的一致性和连续性。

(二)新规的司法目的

1、保护当事人合法权益:新规的核心在于保护案外人的合法财产免于被不当处置,通过完善执行救济制度来保护真正权利人的利益,同时明确打击恶意串通逃避执行的行为,从根本上维护司法公正。

2、提升司法效能:新规旨在通过规范执行异议之诉案件的审理,促进矛盾纠纷的一揽子实质化解,提高审判执行效率,推动解决执行难问题,为司法实践提供重要指导。

(三)重点条款解读

笔者结合新规条款,就六类可排除强制执行的权利规定进行重点解读。

此外,新规通过“权利-程序-责任”三个维度,实现了三大突破。除上述六类可排除强制执行的权利分层维度外,还从程序精细化维度创设继续执行担保、破产衔接等操作规则,从惩戒刚性化维度强调虚假诉讼中法院应当将犯罪线索移送公安机关以形成震慑。

(四)典型案例

根据最高人民法院2025年7月23日发布的涉财产保护执行异议典型案例可见,在新规发布前,人民法院已经在司法实践中就案外人的权益保护进行了有益探索,部分典型案例的裁判思路在新规中予以明确体现。

四、实务要点

结合《民事诉讼法》《民事诉讼法司法解释》及新规,笔者归纳梳理了执行异议之诉在实务中的要点,主要包括如下:

(一)起诉期限

当事人对执行异议的救济应当及时行使,对于人民法院作出的驳回案外人执行异议或终止执行的裁定,案外人或申请执行人必须在执行异议裁定送达之日起十五日内向执行法院提起,该期限为不变期限,逾期将丧失提起执行异议之诉的权利。若未在此期限内提出异议,法院将裁定不予受理,需依法另行向被执行人等主张权利。

(二)诉讼主体地位

案外人执行异议之诉: 原告为案外人,被告为申请执行人。被执行人反对案外人异议的,列为共同被告;被执行人不反对案外人异议的,可列其为第三人。

此外,根据新规,金钱债权纠纷的财产保全、执行中,执行标的存在轮候查封、扣押、冻结的,案外人提起执行异议之诉时,应将首先查封中的申请执行人或享有担保物权优先受偿权的申请保全人列为被告,以其他轮候查封中的申请保全人、申请执行人作为第三人。案外人依照《民法典》第二百三十四条等规定就执行标的的归属提出确权请求的,以被执行人为被告。

申请执行人执行异议之诉: 原告为申请执行人,被告为案外人。被执行人反对申请执行人主张的,列为共同被告;被执行人不反对的,可列其为第三人。

(三)请求内容范围

案外人执行异议之诉:诉请范围包括确认标的权属、请求取得标的所有权以及办理转移登记手续等。对于确权请求,仅可就执行标的的归属提出;对于给付请求,可以提出返还原物、返还价款或交付标的物等诉讼请求。

申请执行人异议之诉:核心请求主要为请求许可强制执行某一特定执行标的。

(四)管辖法院

根据《民事诉讼法司法解释》第三百零二条规定,案外人、当事人对执行异议裁定不服,自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起执行异议之诉的,由执行法院管辖。

(五)“足以排除”的判断标准

司法实践中,法院对于案外人执行异议之诉“足以排除“的判断标准需同时满足以下三个要点,且权利取得时间点(早于查封)和权利的对抗效力(能持续对抗强制执行)是重中之重。

1、案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益;

2、该权益在人民法院查封、扣押、冻结之前已经依法取得;

3、该权益能够持续排除人民法院对执行标的的强制执行。

除满足上述三个要点,案外人还需提交充分证据证明权利形成时间(如合同签订、付款、占有、登记时间等)和权利内容。

(六)举证责任

案外人:需构建完整证据链证明其权利符合排除执行的要件,应承担证明其对执行标的享有合法有效且足以排除强制执行的民事权益的举证责任。需提供权利来源证据(合同、付款凭证、登记证明、生效法律文书等)、权利取得时间证据(早于查封)、权利状态证据(如占有事实)等。

申请执行人:对反驳案外人主张的事实承担举证责任(如证明案外人权利虚假、取得在后、不具对抗效力等),需积极寻找和提交反驳证据。

五、结语

执行异议之诉是平衡申请执行人债权实现、案外人实体权益保护及被执行人责任履行的重要制度。提起执行异议之诉,须严格把握起诉条件并精准识别权利的性质(案外人执行异议之诉应抓住“足以排除强制执行”的核心认定标准),构建扎实的证据体系,并密切关注相关司法解释和审判实践的最新动态,当事人的合法权益方能有效维护。

注释

[1]本文中指《民事诉讼法》《民事诉讼法解释》中的案外人执行异议之诉和申请执行人异议之诉。

[2]详见最高人民法院2025年7月23日发布的:涉财产保护执行异议典型案例

[3]同上

[4]同上

[5]同上

参考文献

1、《中华人民共和国民事诉讼法》(2023)

2、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(2022)

3、最高人民法院《关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释》(2025)

4、最高人民法院《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》(2020)

5、《全国法院民商事审判工作会议纪要》(2020)

原文链接请见:泰和泰研析 | 执行异议之诉及新规解读和实务要点