一、事件脉络与核心争议

2025年7月,一首诞生已十年的电视剧插曲《年轮》意外成为华语乐坛的“风暴眼”。这场争议始于网红歌手“旺仔小乔”在直播中的一句断言:“《年轮》原唱只有张碧晨,我认定的事绝不改!”。这句看似随意的言论如同投入平静湖面的石子,迅速在社交媒体激起千层浪,就此引发了双方对于“原唱”身份的争议。

争议升级的关键节点出现在7月23日,QQ音乐平台移除了张碧晨版《年轮》的“原唱”标签,仅保留“演唱者”标识,而汪苏泷版本依然标注“原唱”。随后QQ音乐又恢复了张碧晨版本的标签。随着话题发酵,#张碧晨年轮原唱被取消#在短短时间内阅读量突破3亿,将张碧晨与汪苏泷卷入了一场关于音乐版权、原唱身份与行业规则的激烈辩论。

2025年7月25日凌晨00:05,微博账号“SilenceRadio0917”发文宣布:“在《年轮》发行十年之时,我们决定收回《年轮》授权,暂不授权该作品做任何演唱。”经查,该账号网称为“汪苏泷对接号”,但未绑定认证汪苏泷或其经纪公司北京大象无形音乐有限公司。截至目前,汪苏泷个人微博账号及工作室账号尚未对收回授权事宜表态。

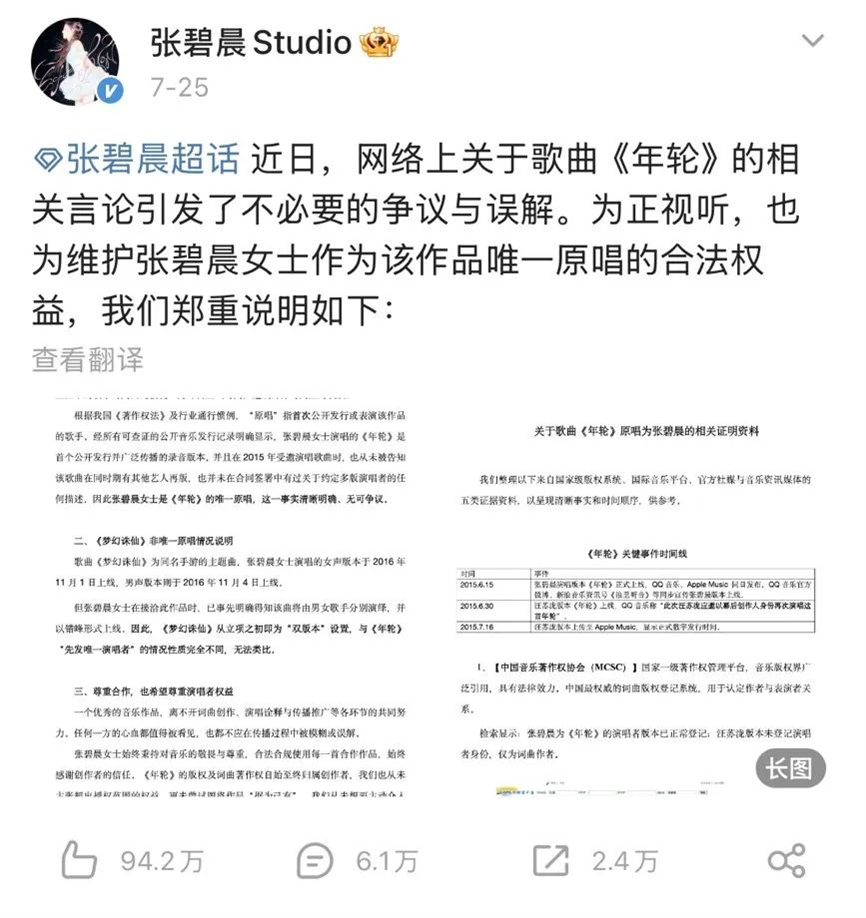

随后,张碧晨工作室于2025年7月25日凌晨02:16发布声明,强调《年轮》作为2015年《花千骨》电视剧插曲,由张碧晨演唱的版本于6月15日率先上线,比汪苏泷男声版早15天,是“最早正式发布的录音版本”及“电视剧唯一使用版本”,因此张碧晨是《年轮》的“唯一原唱”。

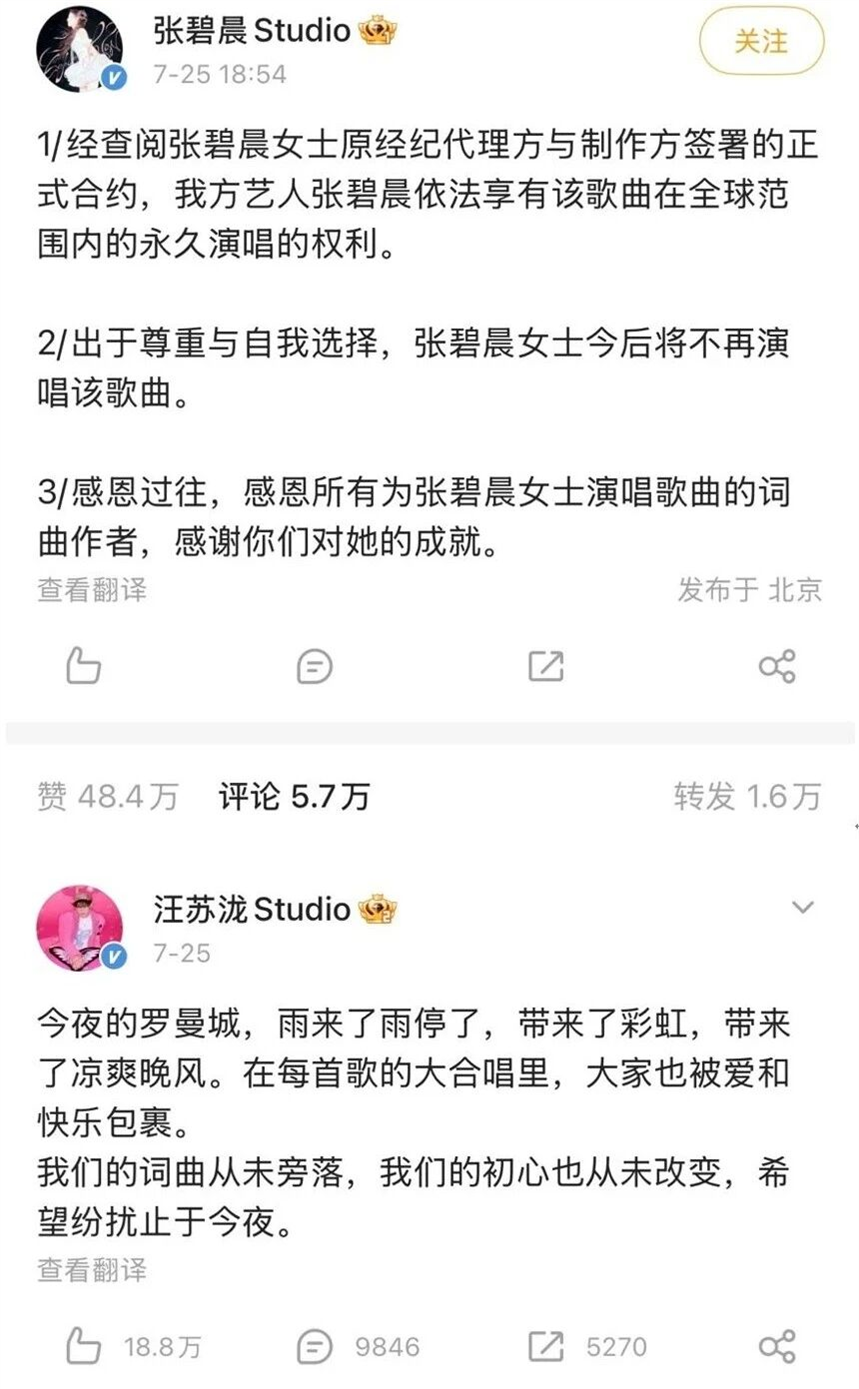

2025年7月25日傍晚18:54,张碧晨工作室再次发布声明,确认根据合同约定张碧晨依法享有《年轮》在全球范围内的永久演唱的权利,但选择今后不再演唱该歌曲。随后,汪苏泷工作室发文回应“词曲从未旁落”。事件暂告一段落。

本次《年轮》的版权归属争议,因汪苏泷与张碧晨双方的公开声明而升级为行业热议事件。双方争议焦点集中于以下三方面:

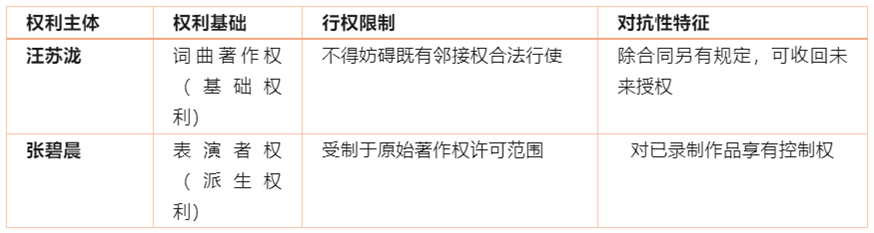

1、创作权与表演权的分野:汪苏泷作为词曲作者主张著作权,张碧晨方则基于合同约定主张表演者权益。

2、权利溯及力的边界:著作权人收回授权是否影响既有表演者权的行使,引发争议。

3、“原唱”身份认定:张碧晨方主张其为“唯一原唱”,汪苏泷方则认为双方为“双原唱”,加之流媒体平台的混乱标注,引发公众对“原唱”身份及法律性质的困惑。

这一事件本质上是音乐产业链中“创作—演绎—传播”环节的权利分配问题,亦是《著作权法》实施过程中著作权与邻接权保护的典型案例。

二、法律分析:著作权与表演者权的边界

(一)著作权:创作本源的权利基础

汪苏泷作为《年轮》词曲作者,其权利基础源于我国《著作权法》第十条。根据该条款,著作权人享有复制权、发行权、表演权、信息网络传播权等十七项财产权及署名权、保护作品完整权等人身权。这意味着:

1、权利行使的绝对性:署名权确保汪苏泷对作品创作身份的永久主张,保护作品完整权禁止他人对音乐作品的歪曲篡改。《著作权法》赋予汪苏泷作为词、曲作者完整的财产权与人身权,上述著作权独立于表演行为而存在,创作者是否参与演绎不影响其原始权利归属。

2、演唱授权权利:汪苏泷作为著作权人,可自主决定是否授权他人演唱、授权条件及对象,也可自己演唱,除非合同约定张碧晨获得“独家演唱授权”(但汪苏泷男声版早于2015年发行,已构成事实共存)。声明“收回授权”是著作财产权的正当行使,但仍需受限于既有合同——若张碧晨方获得的授权尚未到期或未约定解除条件,单方收回可能构成违约。

3、权利范围的限定:汪苏泷作为词、曲作者著作权仅覆盖作品本身(词曲),不延伸至张碧晨演绎形成的录音制品,后者属于邻接权范畴。

(二)表演者权:艺术演绎的有限保护

张碧晨的权利基础由《著作权法》第三十九条界定,其作为将《年轮》作品录制并公开发表的表演者,享有“表演者权”——一种与著作权相邻但独立的邻接权。其表演者权的产生以合法取得著作权许可为前提,核心内容包括:

1、身份标注权:要求在其表演的录音制品上署名为演唱者,这一权利不受“原唱”标签变动影响。

2、财产权:对其表演录制品享有复制、发行及网络传播的许可权,并有权获得报酬。

3、权利行使的局限性:张碧晨的演唱权基于与制作方的合同授权,若合同未约定“永久演唱权”,或汪苏泷作为著作权人未授予其永久权利,其在收回授权后演唱行为可能构成侵权。其次,表演者权不包含对作品本身(词曲)的控制权。除合同另有约定外,张碧晨无权授权他人翻唱《年轮》,亦无法阻止汪苏泷行使著作权。表演者权与著作权的根本差异在于其客体性质。著作权保护的是具有独创性的智力创作(词曲),而表演者权保护的是对已有作品的演绎行为(演唱)。

(三)权利边界与依赖关系:法理框架下的共生与冲突

著作权与表演者权在法律框架中形成层级依赖关系:

1、权利产生链条:汪苏泷的著作权是本源权利,张碧晨的表演者权是派生权利。后者产生需以前者授权为前提,即“无授权则无合法表演”。

2、权利行使独立性:一旦表演被合法录制为录音制品,表演者对该录制品享有独立权利。例如,张碧晨有权许可他人复制、发行、通过信息网络传播其演唱的版本并取得报酬,且可禁止他人歪曲其演唱版本。即使汪苏泷收回授权,仍不影响张碧晨对现有演唱版本的署名权。

这一逻辑在《年轮》争议中具象化为:汪苏泷有权终止未来授权(在先合同约定了“永久授权”除外),但张碧晨2015年合法录制的版本仍受法律保护。

三、产业困境与启示

(一)现实困境反思

1、立法概念空白:《年轮》争议首先暴露出音乐产业中基础概念的立法空白。我国《著作权法》中并没有“原唱”这一法律概念,“原唱”仅为行业术语,法律上仅要求表演者权附着于首次合法录制行为。这一定义缺失导致各方陷入“自说自话”的困局。

2、登记系统效力模糊:张碧晨工作室的声明中提到了双方演唱版本在中国音乐著作权协会(MCSC)、中国标准录音制品编码中心(ISRC)的登记情况,但并未明确上述登记对于双方的权利会造成何种程度的影响。MCSC登记仅确认词曲著作权归属(如汪苏泷为词曲作者),但不涉及表演者身份认定;张碧晨虽登记为演唱者,但该登记无法直接证明“原唱”身份。ISRC虽通过注册时间区分版本先后(张碧晨版编码CN-Z17-15-00038早于汪苏泷版CN-F18-15-02626),但仅能证明录音制品首次出版时间,不能解决“原唱”定义争议。

3、平台标注乱象:这种定义真空被流媒体平台的混乱标注进一步放大。不同平台对同一作品的标签处理各行其是:网易云音乐长期标注“双原唱:张碧晨、汪苏泷”;QQ音乐先取消后恢复张碧晨的“原唱”标识;酷狗音乐则曾仅标张碧晨为原唱。这种规则不统一不仅误导公众认知,更在事实上成为争议激化的催化剂。

4、公众版权意识缺失:版权意识的缺位更成为点燃此次争端的直接导火索。网红“旺仔小乔”在商业化翻唱中不仅拒绝标注汪苏泷的创作身份,更以“我认定的事绝不改”的偏执态度传播错误版权观。这种行为折射出短视频领域普遍存在的版权漠视。值得警惕的是,部分公众将“原唱”等同于“版权所有人”,这实质混淆了著作权与邻接权的本质区别。

(二)完善路径

1、强化合同中权利分层机制:这场争议揭示了一个深刻的法律现实——当音乐产业的商业实践(如“双原唱”模式)引发争议时,合同设计的精确性成为避免冲突的最后防线。双方需重新审视授权合同,明确授权范围(如是否包含“永久不可撤销”条款)、多版本合作意图及违约后果。这也给所有音乐产业从业者敲响警钟,需通过合同明确著作权与表演者权的权利界限,避免争端。

2、构建权利溯源系统,统一平台标识:对于当前版权登记的局限性,建议对ISRC编码功能进行扩展,在编码信息中新增“表演者权属性”字段,标注“首发原唱/词曲作者版/翻唱”等类型,并与MCSC数据库打通。当同一作品存在多版本登记时,系统自动触发“权益冲突提示”,要求补充合同备案或说明文件。建立从创作到传播的全链条权属标识。同时,统一音乐平台标注规则,平台标注必须引用MCSC/ISRC官方登记信息,禁止人工主观调整,并提供异议程序。

3、公众认知纠偏:需通过行业公约与普法宣传,明确“原唱”不等于“版权人”的法律意识。也可利用司法裁判,针对“原唱”等非法律概念出台司法解释,防范商业宣传误导公众。另外,还可通过平台强制规定,要求翻唱者标注词曲版权人与翻唱版本原表演者。

四、结语

《年轮》版权之争表面是两位歌手的身份之战,实则折射了我国音乐产业长期存在的法律模糊地带:著作权与表演者权的冲突、合同解释的任意性以及公众对“原唱”概念的误解。当汪苏泷以创作者身份主张“我的笔写我的歌”时,张碧晨用“我的声音诠释作品”作出回应,二者本质上共同指向对艺术价值的尊重。唯有通过明晰法律边界、健全交易机制,方能在保护创作者激情与表演者贡献之间找到平衡点,让每个音符都在法治轨道上焕发生命力。