《政府信息公开条例》第14、15、16条规定了政府信息公开的例外情形,具体包括:第14条规定,国家秘密、法律禁止或危害安全的信息,不予公开;第15条规定,可能损害第三方合法权益的信息,不得公开,除非第三方同意或不公开对公共利益有重大影响;第16条规定,内部事务信息、过程性信息、行政执法案卷信息,可以不予公开。但另有规定的除外。

结合法律条款可以看出,第14条、第15条规定了不予公开的政府信息,第16条规定了可以不予公开的政府信息,由于前者是义务性规则,后者是授权性规则,加之,前者的规定较为具体明确,后者的规定笼统宽泛,因此,对于第16条如何理解产生了更多的争议。笔者结合法律规定、案例检索、文献资料,尝试厘清第16条的相关法律问题,以求教于方家。

一、问题引入

《政府信息公开条例》第16条规定:“行政机关的内部事务信息,包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息,可以不予公开。行政机关在履行行政管理职能过程中形成的讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息以及行政执法案卷信息,可以不予公开。法律、法规、规章规定上述信息应当公开的,从其规定。”

第一,从结构看,第16条位于《政府信息公开条例》第二章 公开的主体和范围,说明主要是对信息公开范围的规定。

第二,从文义看,第16条主要规定了三种类型的信息可以不予公开:内部事务信息、过程性信息、行政执法案卷信息。实践里,对这些信息如何甄别、定性?

第三,再斟字酌句,仔细推敲语言结构,会发现更多的问题。例如,“等方面的信息”的“等”是等内等还是等外等?[1]过程性信息是对“讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告”的补充说明还是并列的条件?如果是补充说明,那么意味着“讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告(因具有过程性特征)可以不予公开”;如果是并列的条件,则意味着不予公开必须同时满足两个条件,其一是信息的载体为“讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告”;其二是该信息在行政决策的过程阶段。

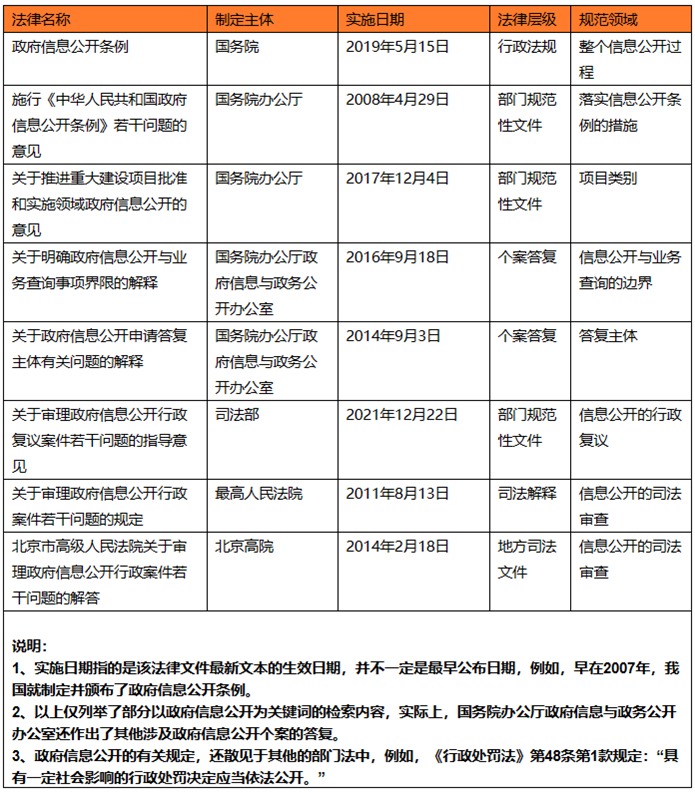

二、法律检索

为了保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利,国务院制定了《政府信息公开条例》、国务院办公厅制定了部门规范性文件、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室作出过若干个案答复;对于政府信息公开的复议及诉讼事项,司法部、最高人民法院及地方人民法院也制定了相关的文件。关于政府信息公开领域的主要法律规定,笔者检索梳理如下:

三、法律分析

结合法律规定和部分案例,下文对第16条规定的行政机关可以不予公开的内部事务信息、过程性信息、行政执法案卷信息进行讨论。

(一)内部事务信息

由文义解释可知,“内部事务信息,包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息”,“等方面”用于说明“人事管理、后勤管理、内部工作流程”,某一信息如果是人事管理信息,则显然属于内部事务信息,需要探讨的是,内部事务信息涵摄的范围,即“等方面的信息”的“等”是等内等还是等外等?显然,这是一个法律适用问题,在上述法规和规范性文件中没有作出规定,只能通过案例研习,去探究实践中的做法。

在曾桂玲与中国证券监督管理委员会政府信息公开案中【(2021)京行终1289号】,曾桂玲向证监会提出了以下几项政府信息公开请求:

1.2018年证监会巡视组对北京证监局的巡视报告及北京证监局的整改报告(仅要求提供涉及原告的部分)。

2.2018年4月,北京证监局对曾桂玲采取的诫勉谈话(如获取)。

3.2019年1月,北京证监局机构一处党支部大会上支部书记、分管局领导对曾桂玲进行长时间公开批评形成的会议记录(如获取)。

4.2019年9月2日,证监会反馈北京证监局同意曾桂玲辞职的备案文件。

5.证监会制定的派出机构批准工作人员辞职须事先取得其备案同意的人事管理规定。

6.北京证监局批准曾桂玲辞职后,向证监会报送的处理完毕曾桂玲问题的书面材料(如有)。

7.证监会制定的公职律师管理规定。

证监会答复如下:关于第1、2、3项信息,不属于政府信息。关于第4、6项信息,经检索,该政府信息不存在。关于第5、7项信息,属于证监会人事管理方面的内部事务信息,不予公开。

最终,北京高院基本认可证监会的观点,但是做了一处纠正,法院认为,曾桂玲申请公开的第1、2、3、4、6项信息,均非证监会在履行行政管理职能过程中制作或者获取的信息,均不属于政府信息公开条例的调整范围,证监会作出被诉告知书告知曾桂玲不予公开上述信息的结果及理由已经履行法定告知义务。其中,虽然证监会告知曾桂玲第4项信息不存在,但由于该信息本不属于政府信息,且曾桂玲已经通过其他渠道掌握了该信息,证监会的告知并不影响曾桂玲依法获取政府信息的权利。第5、7项信息,属于证监会人事管理方面的内部事务信息,不予公开。

由此可知,法院认为,公职律师管理规定也属于内部事务信息,行政机关可以不予公开,即人事管理、后勤管理、内部工作流程只是为了说明内部事务信息的特征,对于内部事务信息的认定,应采取实质性判断标准,不限于该条款明确列举的这三种形式,即“等”是等外等。

本案更多的启发还在于:在政府信息公开申请中,很多申请人并非法律专业人士,可能会提出名目繁多、“眉毛胡子一把抓”的各种公开请求,首先我们要把握政府信息的定义,先甄别是否属于政府信息(行政机关在履行行政管理职能过程中制作或者获取的,以一定形式记录、保存的信息),属于政府信息的,再去判断能否公开。

(二)过程性信息

对于过程性信息的理解,涉及两个问题:一方面,等内等还是等外等的问题,笔者认为,此处的等实际指“包括但不限于”,即等外等;另一方面,如何理解“过程性”,这是以下主要探讨的问题。

实践中,认定是否属于过程性信息的标准主要有两个:一是信息的时间节点;二是信息的特征属性。由此,延伸出四种观点,列举如下:

01 以信息形成时为认定标准

该观点认为,只要信息形成于行政机关履行行政管理职能过程中,无论行政程序是否终结,均属于过程性信息,行政机关可以不予公开。

司法实践中,大部分法院均采用此种标准审理过程性信息的案件。例如,笔者代理的宋某某诉中华人民共和国交通运输部政府信息案〔(2023)京02行初30号〕,宋某某申请公开《关于请求批准创办<中国公路><中国道路运输>杂志的函》(交函政法 (1994) 67号,以下简称案涉函件),交通运输部认为,案涉函件属于请示报告类过程性信息,决定不予公开。宋某某不服,提起行政诉讼,北京二中院驳回其诉讼请求。

从制度设计的角度,之所以不公开过程性信息,本质上在于过程性信息将转化为终结信息,终结信息已经足以保障申请人的知情权。例如本案中,宋某某已经通过申请政府信息公开的方式取得了<中国公路><中国道路运输>杂志的设立许可,至于许可过程中行政机关内部的批复流程,与申请人并无任何利害关系。

尤其特别强调的是,所谓的过程性指的是信息形成或已经形成于行政管理活动的过程之中,行政程序是否终结,并不影响其过程性的属性。例如,在孙加香与邹城市人民政府、济宁市人民政府信息公开及行政复议一案中〔(2021)鲁行终97号〕,二审法院认为:“认定政府信息是否属于过程性信息的标准是信息形成的时间节点,而非当事人申请信息公开的时间节点。本案中,孙加香向邹城市人民政府申请政府信息公开的2010年-2020年邹城市向济宁市、山东省政府出具的关于旧村复垦增减挂钩项目(包括田黄镇大张庄村)试点的请示文件,属于行政机关在履行行政管理职能过程中形成的过程性信息,依法可以不予公开,孙加香关于该信息依法应予公开的上诉理由不能成立。”

02 以申请公开时信息是否处于行政管理活动中作为认定标准

2010 年1月2日,国务院办公厅发布了《关于做好政府信息依申请公开工作的意见》(以下简称《意见》),《意见》第二条规定:“处于讨论、研究或者审查中的过程性信息,一般不属于《条例》所指应公开的政府信息。”据此,该主张认为,过程性信息指尚处于讨论、研究或者审查中的政府信息,若申请公开时信息已经不处于讨论、研究或者审查等过程中,则不认定是过程性信息。

在王紫平、严修春、严福贞、严勇英等4人诉四川省国土资源厅政府信息公开一案中〔(2014)川行终字第154号〕,二审法院四川高院认为:“国务院办公厅《关于做好政府信息依申请公开工作的意见》(国办发[2010]5号)中明确,行政机关在日常工作中制作或者获取的内部管理信息以及处于讨论、研究或者审查中的过程性信息,一般不属于《条例》所指应公开的政府信息。因此,行政决策若已经过批准并予以实施,在形成行政决策前所产生的信息就不再属于正在讨论、研究或者审查中的过程性信息。本案中,涉案土地已经国务院国土资函[2007]375号和四川省人民政府川府土[2007]62号批准征用,则王紫平等4人申请公开的信息已不再是过程性信息。省国土厅以王紫平等4人申请公开的信息属于过程性信息为由不予公开,理由不充分。”

无独有偶,在另一起土地征收案件中,即王然诉北京市东城区人民政府信息公开案中〔(2018)京行终1807号〕,二审法院北京高院也持同样的观点,认为过程性信息具有相对性,一旦行政行为正式作出,行政决策已经确定,过程性信息亦不再是过程性信息。申请人申请公开的望坛棚户区改造项目招投标方案不属于过程性信息。

显然,关于过程性信息的认定标准,上述司法判决之间存在法律适用的冲突,那么,如何理解这一问题呢?笔者进行了广泛的案例检索,发现倾向性的观点还是认为形成于行政决策过程中的信息即属于过程性信息,四川高院、北京高院的两个判决有其特殊性:在集体土地征收、棚户区改造等行政管理活动中,行政相对人处于弱势低位,有可能需要通过政府信息公开的方式申请补偿或赔偿权益,因此,在以上两案中,法院对于“过程性信息”进行了缩小解释,但这并非司法实践中的通行做法。

03 以信息内容是否“成熟”作为认定标准

该观点借鉴了美国行政法规定的“成熟原则”,简言之,法院不应审査还没有成熟到宜于用司法手段纠正的不法行为。2019年4月,司法部负责人就《中华人民共和国政府信息公开条例》修订答记者问时提出:“考虑到行政机关内部事务信息不具有外部性,对公众的权利义务不产生直接影响,过程性信息处于讨论、研究或者审查过程中,不具有确定性,……行政机关内部事务信息、过程性信息及行政执法案卷信息可以不予公开。”

例如,王鑫诉株洲市人民政府政府信息公开一案〔(2020)湘02行初24号〕,法院认为:“本案中,原告请求公开的《神龙公园西北角建设协调会议备忘录》系被告就神龙公园西北角项目建设的有关问题形成的讨论记录,系不成熟的过程性信息,并非有文号的正式公文,对外并不直接发生法律效力。”

04 以信息内容是否具有“外部性”作为认定标准

该观点借鉴了最高人民法院关于适用《行政诉讼法》的解释第1条“行政机关作出的不产生外部法律效力的行为不属于行政诉讼的受案范围”之规定,认为信息内容不具有外部性特征,不产生外部法律效力,属于过程性信息。

例如,赵雪平诉洪江市人民政府信息公开答复一案〔(2017)湘行终1476号〕,二审法院认为:“行政机关在日常工作中制作或者获取的内部管理信息以及处于讨论、研究或者审查中的过程性信息,一般不属于《政府信息公开条例》所指应公开的政府信息。本案所涉及的洪江市人民政府的《自验报告》只是湖南省水库移民开发管理局出具最终移民安置验收报告的过程性、基础性的报告,不具备‘外部性’和‘终极性’的特征,上诉人申请公开的‘洪江市人民政府对托口电站移民安置的自验报告’,依法不属于被申请人的政府信息公开范围。”

奥古斯丁在《忏悔录》中说:“(时间究竟是什么?)如果你不问我,我感觉自己还知道。你一旦问我,我就茫然无知了。”对于“过程性信息”的理解,或许也有同感——本来根据文义解释就可以解决的问题,经过对案例的梳理,发现反而束手无策、心生茫然。

事实上,上述四种对于过程性信息的认定标准并非简单的互斥或并列关系,而是彼此之间交叉融贯,结合行政法基本理论去理解:第一,过程性信息一般指形成于行政执法过程中的信息,即使执法程序终结,并不影响过程性信息的属性。第二,过程性信息既然形成于行政执法过程中,必然尚未“成熟”,不具备外部性和终局性。第三,只有该信息作为行政相对人维护实体权利必要的手段或前提,且这种实体权利体现为人身权、财产权而非政府信息知情权时,法院才有必要基于实质正义的考量,对于过程性信息进行缩小解释。

(三)行政执法案卷信息

《政府信息公开条例》明确规定了行政执法案卷信息可以不予公开。《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第2条也规定:“公民、法人或者其他组织对下列行为不服提起行政诉讼的,人民法院不予受理:(四)行政程序中的当事人、利害关系人以政府信息公开名义申请查阅案卷材料,行政机关告知其应当按照相关法律、法规的规定办理的。”

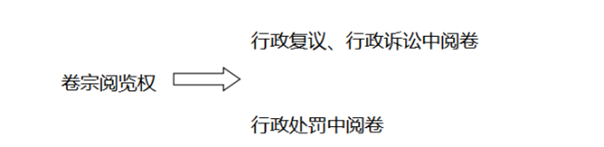

那么,如果申请人确有取得行政执法案件信息的需求,怎么实现呢?所谓政府信息公开,无论主动公开还是依申请公开,其制度设计的初衷是保障不特定公众对信息的知情权,依申请公开虽必然由特定的人实施,但实际上事先赋予了不特定的人去申请的权利,而申请人获取信息之后,法律也并未禁止其向不特定的公众传播。因此,法律必须考虑政府信息公开的边界,避免使得一些国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息(如行政执法案卷信息)流入公众。但请注意,对这类信息,不公开≠不告知,恰恰相反,正是由于这类信息的特殊性,法律另行规定了执法案件涉及的当事人取得信息的权利、途径及救济方式,即“卷宗阅览权。”

例如,在行政复议或行政诉讼程序中,当事人通过阅卷取得行政机关提交的行政执法案件信息。《行政复议法》第23条第2款规定:“申请人、第三人可以查阅被申请人提出的书面答复、作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料,除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外,行政复议机关不得拒绝”。《行政诉讼法》第32条规定:“代理诉讼的律师,有权按照规定查阅、复制本案有关材料,有权向有关组织和公民调查、收集与本案有关的证据。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的材料,应当依照法律规定保密。当事人和其他诉讼代理人有权按照规定查阅、复制本案庭审材料,但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外”。

若没有经过复议或诉讼程序,当事人能否直接从行政机关取得行政执法案件信息?笔者认为,通过政府信息公开途径申请取得行政执法案件信息,不符合法律规定,行政机关可以不予公开。正确的做法是,根据所涉事项寻找涉及的行政处罚程序性规定,尤其部门规章,判断法律是否赋予当事人查阅卷宗的权利。

例如,中国人民银行制定的《中国人民银行行政处罚程序规定》第5条第2款规定:“除法律、行政法规或者中国人民银行规章另有规定外,中国人民银行及其分支机构在行政处罚案件立案、调查、审理、决定过程中形成的案卷信息不予公开。当事人及其代理人可以按照规定申请查阅相关案卷信息。”根据该规定,在中国人民银行及其分支机构的执法活动中,对执法卷宗不予公开,其他的自然人、法人或非法人组织无权取得,但是作为当事人,完全可以通过申请阅卷的方式取得其本人的行政执法案卷信息。

(四)但书条款

第16条第2款规定:“法律、法规、规章规定上述信息应当公开的,从其规定。”

此处的应当公开的,指的是哪类信息?笔者认为,指的是有明确法律依据的过程性信息及行政执法案卷信息。《行政处罚法》第48条第1款的规定:“具有一定社会影响的行政处罚决定应当依法公开。”《行政许可法》第40条规定:“行政机关作出的准予行政许可决定,应当予以公开,公众有权查阅。”除了综合性的行政法之外,各个部门行政法也有相关规定,例如《旅游法》第108条规定:“对违反本法规定的旅游经营者及其从业人员,旅游主管部门和有关部门应当记入信用档案,向社会公布。”根据该规定,2023年5月,北京市文化市场综合执法总队发布了今年查处的旅游行政处罚典型案例。

注 释

[1] 按照《现代汉语词典》的解释,“等”有两种解释:一是“表示列举未尽”;二是表示“列举后煞尾”。前一种解释就是所谓的“等外”,后一种解释就是所谓的“等内”。

参考文献

[1] 葛自丹、肖素馨:“政府信息公开中过程性信息的司法认定”,载《长沙航空职业技术学院学报》第22卷第4期。

[2] 杨伟东:“内部事务信息的确立、运用和发展 兼论与过程性信息的界分”,载《中外法学》2021年第1期。

[3] 王敬波:“过程性信息公开的判定规则”,载《行政法学研究》2019年第4期。