引 言

本文聚焦于商品房质量保修及质量问题应对,以建设单位(开发商)为研究切入点,通过系统梳理商品房质量保修制度的内在逻辑,精准剖析商品房质量损害的发生原因力及保修责任归属,进而探寻商品房质量问题的合规处理流程与应诉建议,以期为建设单位(开发商)在保障商品房质量、维护各方合法权益方面提供切实可行的行动指南。

一、商品房质量保修制度的内涵阐释

我国商品房质量保修制度旨在确保商品房在合理使用年限内具备良好的使用性能与质量稳定性。当前诸多参与者对商品房质量保修期的起算时间、范围以及责任主体等关键要素存在认知模糊,故有必要先从厘清两组核心的质量保修关系入手。

其一,施工单位与建设单位(开发商)之间基于建设工程施工合同所形成的建设工程质量保修权利义务关系。根据《建设工程质量管理条例》相关规定,施工单位应当自建设工程完工且经竣工验收合格后,对其修建的工程进行质量保修,向建设单位出具质量保修书,并对保修期造成的损失承担赔偿责任。

其二,建设单位(开发商)与业主之间基于商品房买卖合同所形成的商品房质量保修权利义务关系。根据《商品房销售管理办法》相关规定,建设单位(开发商)应对其所售商品房承担质量保修责任,在保修期限内,若商品房出现属于保修范围的质量问题,建设单位(开发商)有义务履行保修责任,并对由此造成的损失承担赔偿责任。

上述两组质量保修关系存在显著区别

1. 保修期起算节点不同

建设工程质量保修期起算时间为竣工验收合格之日,而商品房质量保修期起算时间自建设单位(开发商)将竣工验收的住宅交付用户使用之日起计算。

2. 保修范围及最低保修期限不同

《建设工程质量管理条例》明确规定了建设工程的法定最低保修期及对应的保修范围。商品房保修的范围更为广泛,根据《商品房销售管理办法》第三十三条第二款之规定:“商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期;存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的,保修期不得低于《规定》中确定的最低保修期限。”【备注:此处的“规定”指《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》】

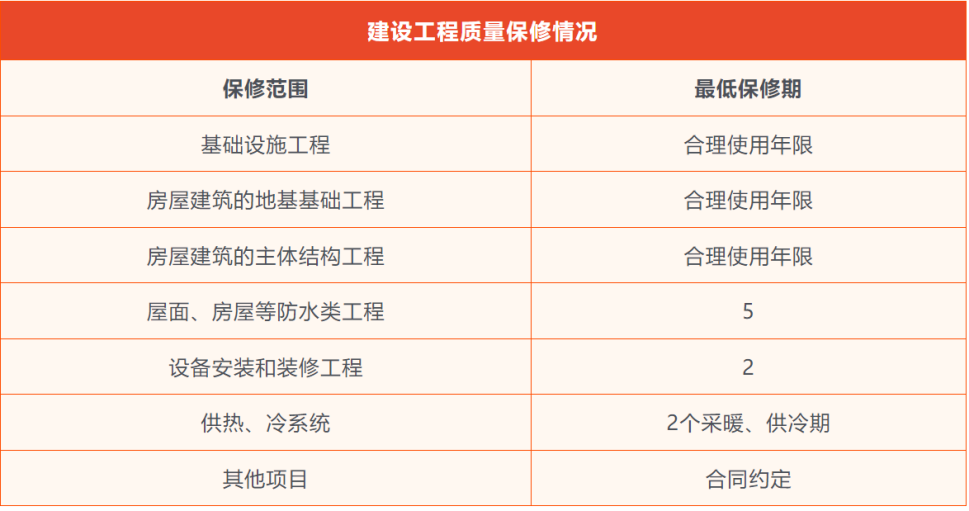

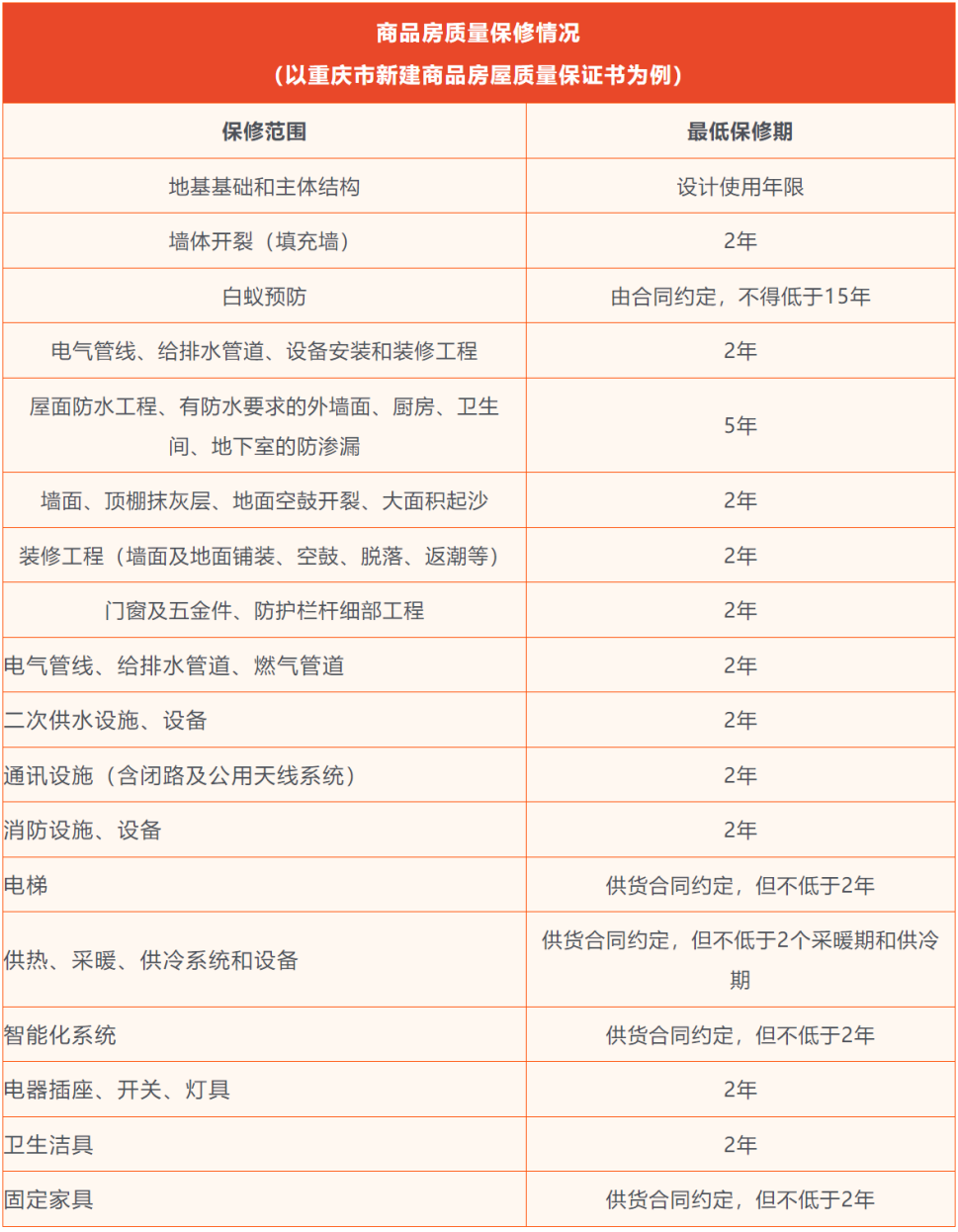

为便于直观对比,特附建设工程质量保修情况与商品房质量保修情况的详细对比表:

表1 建设工程质量保修情况

表2 商品房质量保修情况

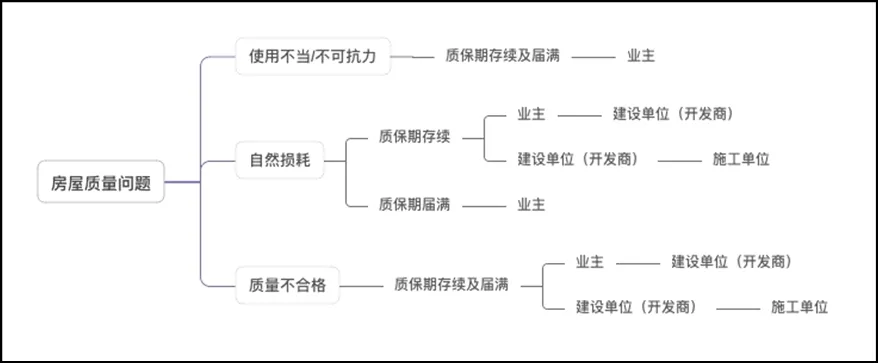

二、商品房质量问题发生的原因力及保修责任划分

部分人常将房屋损害简单归咎于质量问题,并过度关注保修时效,却忽视了质量问题发生背后的原因力。实际上,商品房质量问题的成因复杂多样,准确界定原因力是合理划分保修责任的关键前提,具体可划分为使用不当、自然损耗和质量不合格三大类别。

图1 房屋质量问题发生的原因力及保修责任划分

(一)因使用不当或不可抗力引发的房屋问题

根据《商品房销售管理办法》第三十三条第四款之规定:“在保修期限内发生的属于保修范围的质量问题,房地产开发企业应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。因不可抗力或者使用不当造成的损坏,房地产开发企业不承担责任。”

“不可抗力”特指那些无法预见、不可避免且不可克服的客观情况,如自然灾害(包括台风、洪水、冰雹、地震等)以及政府行为(如征收、征用等)。在此类情形下,建设单位(开发商)无需对房屋损害承担保修责任。“使用不当”在建设领域中主要表现为业主在装修过程中对屋内设施及使用功能的改变,或在入住之后对屋内设施进行损坏,例如在装修过程中自行拆除或损坏房屋的柱、梁、板(地板、天花板)、承重墙、上下水管,在屋顶上乱搭乱建棚屋,损坏初装修的防水层,或者在阳台超负荷堆放物品致使阳台破损等。由于业主的不当行为与房屋损害结果之间存在直接的因果关联,故业主应当自行承担维修责任,即便该损害发生于商品房保修期内,亦不可将责任转嫁给建设单位(开发商)。

(二)因自然损耗引发的房屋问题

自然损耗导致的房屋损害需根据具体情况细致划分:一是,当损害同时处于建设工程质量保修期和商品房质量保修期内,业主有权基于商品房质量保修向建设单位(开发商)主张免费保修,若建设单位(开发商)拒绝修复或者在合理期限内拖延修复,业主可以自行或者委托他人修复,修复费用及修复期间造成的其他损失均由建设单位(开发商)承担。建设单位(开发商)也有权基于建设工程质量保修要求施工单位承担保修责任。此种情况下房屋保修责任的最终承担方为施工单位。二是,当建设工程质量保修期届满,但商品房质量保修期仍处于存续期间时,业主依然可以向建设单位(开发商)主张保修权利,但建设单位(开发商)无法再向施工单位主张该权利。三是,当房屋损害发生于两种保修期均届满之后,维修责任原则上应当由业主自行承担,若损耗属于房屋公共部分,业主可以申请启动物业维修基金进行维修。

(三)因质量不合格引发的房屋问题

对于质量不合格引发的房屋问题,无论其是否处于保修期内,施工单位均应承担相应的质量责任。尽管有一种观点认为,质量保修期届满之后施工单位不再承担质量责任,理由是法律未对保修期届满后的责任作出明确规定,且建筑产品使用寿命普遍在四十年以上,若要求施工单位在此期间均承担责任,则会对施工单位施以过高的义务。但如果将此观点应用于质量不合格问题,则明显与国家“加强质量管理、保证建设工程质量”的立法初衷相悖。

根据《建筑法》七十四条之规定:“若施工单位在施工中存在偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备等行为,致使建筑工程质量不符合规定的质量标准的,应当对此承担返工、修理的责任,并赔偿因此造成的损失。情节严重的,施工单位可能会被处以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书的行政处罚。”该条文并未规定在工程质量保修期届满后施工单位可以免除法律责任,因此需要明确的是,质保期不等同于工程质量瑕疵担保责任,即使质量保修期已届满,因质量不合格引发的房屋损害免除的只是施工单位保修责任,并不应免除其应负的其他法律责任。但是建设单位(开发商)必须要证明质量问题的发生与建设施工存在因果关系。

例如:

1、在(2020)京民终405号民事裁定书中,法院认为,质量保修期满免除的只是施工单位的保修责任,但并不免除其应负的其他法律责任,但建设单位(开发商)必须证明质量问题出于施工单位;

2、在(2023)甘0105民初1638号判决中,法院认为,经查实质量问题的发生与施工存在因果关系的,即使质量保修期已届满,施工单位对应交付质量合格工程义务并不会因为质保期届满而自动免除,其仍然需要承担相应的质量责任。

因此,若商品房本身存在质量不合格问题,其责任承担范围并不应当局限于质保期内,只是在此过程中需特别注意权利人的证明责任。

三、商品房质量问题的合规处理流程与应诉建议

“突出建设单位首要责任”,意味着作为首要责任主体,建设单位(开发商)在商品房出现质量问题时必须要迅速反馈、有效衔接并妥善处理,以维护各方合法权益。

(一)商品房质量问题的内部合规处理流程

当房屋出现损害时,业主一般会先通过楼栋报事系统或管家系统进行报修,该报修信息会立刻串联、共享至维修中心。自接到报修信息后,维修中心会派遣专业人员前往现场查勘及取证,并完成预估定损及初步判责工作。

若为业主使用不当或不可抗力,建设单位(开发商)会函告业主并详细说明情况。若属于建设工程保修期范围内保修事项,建设单位(开发商)则会函告施工单位进行处理,若施工单位怠于履行保修义务,为保障业主权益建设单位(开发商)通常会选择自行维修,再事后根据《建设工程质量管理条例》等法律法规以及施工合同相关条款向施工单位追偿。在建设工程保修期届满的情况下,建设单位(开发商)对质量问题的处理会更加谨慎,特别是当预估定损金额达到一定数额以上时,建设单位(开发商)会聘请专业的鉴定单位介入。若鉴定结果显示房屋存在质量不合格问题,建设单位(开发商)将根据鉴定报告向施工单位追责。

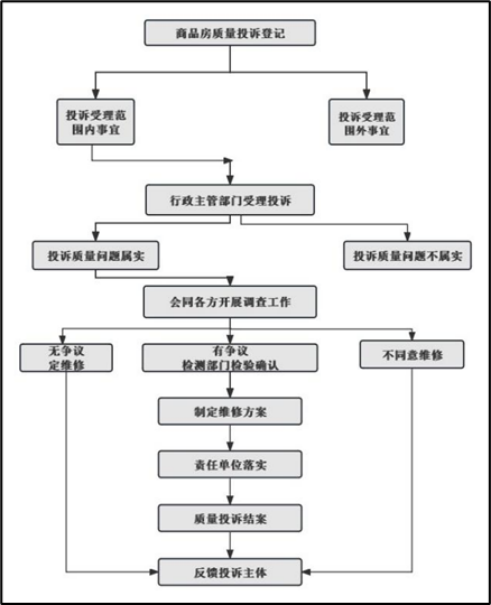

(二)商品房质量问题的行政合规处理流程

若质量责任的归属存在较大争议,各方均有权向建设行政主管部门进行反映。根据《建筑法》第六十三条之规定:“任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。”但需注意的是,行政机关受理的范围限于开工之日至保修期届满间产生的工程质量问题,因此,对于超过保修期的质量不合格问题,行政机关可能会拒绝受理。

行政机关在受理投诉后,将协同建设单位(开发商)及相关人员完成现场勘查和调查工作,并根据实际情况采取相应的解决办法:一是对事实清楚、责任明确且处于质量保修期内的质量问题,会直接要求责任主体提出方案并落实解决;二是对于难以界定的质量问题,先交专家组织论证,而后由建设单位(开发商)委托工程质量检测机构进行检测,检测机构将出具质量问题检测报告,之后再由建设工程设计单位提出处理方案,建设单位(开发商)组织制定工程质量维修方案,最终交由责任主体限期处理。

图2 商品房质量投诉合规流程

(三)商品房质量问题应诉建议

若前述路径仍无法有效化解纠纷,建设单位(开发商)可向法院提起诉讼,业主也有权起诉建设单位(开发商)。

商品房质量问题的争议,往往聚焦于商品房的损害程度评估、主体责任的界定,以及由此产生的房屋损失。由于质量检测具有专业性,建设单位(开发商)通常在证明质量问题与建设施工存在因果关系的过程中会申请司法鉴定。但需注意的是,人民法院有权依据实际情况决定是否进行司法鉴定,若涉案金额较小,人民法院可能基于申请鉴定无必要的理由驳回申请。因此,建设单位(开发商)还需保存与维修费用相关的证据,例如(2023)粤1224民初1765号一案,案外人的维修报价单成为法院认定维保费用的重要证据。

在明确划分建设单位(开发商)与施工单位主体责任的过程中,建设单位(开发商)还应重点保存维修过程性证据,特别是在建设工程质保期内施工单位未能履行工程质量保修义务,直至质保期届满后建设单位(开发商)才提起诉讼的情况下。依照我国司法实践的观点,如果建设单位(开发商)能够提供充分证据,证明房屋在建设工程保修期内确实存在质量问题,并且这些问题在该保修期届满后仍未得到妥善处理,人民法院通常会判决施工单位继续履行维修义务【参见(2019)苏08民终2380号一案】。因此,建设单位(开发商)应当建立长期、系统的证据保存机制,妥善保管与维修相关的所有证据。这些证据包括但不限于:业主填写的《质量保修维修单》、投诉记录、现场勘查报告、维修方案、维修费用清单、维修进度记录以及维修完成后的验收报告等。

在与业主的应诉过程中,除认定维修责任这一核心争议焦点外,赔偿责任问题同样值得关注。如果业主能够证明维修费、租金损失等与房屋问题存在因果关系,法院往往会支持业主该部分诉讼请求。但是,法院对于房屋贬值损失的赔偿主张相对谨慎。只有在商品房的使用性能和安全性能受到严重影响,且这种影响无法通过维修得到完全恢复的情况下,法院才会考虑支持业主该项诉讼请求。因此,建设单位(开发商)在与业主处理该类纠纷时,应充分了解相关法律法规和实务操作,确保赔偿方案的合理性和合法性。

结 语

综上所述,建设单位(开发商)作为商品房建设链条中的核心参与者,肩负着确保房屋质量、维护业主权益的重要使命。因此,在施工合同与商品房买卖合同的制定过程中,建设单位(开发商)应高度重视并细致审查关于保修期的特别约定,以及相应的违约责任条款,特别是针对隐蔽工程等复杂且难以直观检查的问题,建设单位(开发商)在约定保修期时应更加谨慎。当商品房出现质量问题时,建设单位(开发商)应迅速响应业主的保修请求,确保问题得到及时、有效的解决,充分保障业主合法权益,并注重维护自身权益,以保障企业的稳健与良性发展。