前 言

人工智能生成合成内容的标识对于促进人工智能健康发展、有效治理生成合成内容使用、传播上的乱象有重要意义。2025年3月14日,经过半年的公开征集意见和试点调研,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局共同颁布了《人工智能生成合成内容标识办法》(简称《标识办法》)。与此同时,相应的强制性国家标准GB 45438-2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》(简称《标识国标》)也正式发布。《标识办法》将于2025年9月1日正式实施,在具体执行《标识办法》的要求时各企业应予以关注。

根据《标识办法》的第四条和第五条,要求对可能导致公众混淆或者误认的生成合成内容添加显式标识(显著标识),对使用深度合成服务生成或者编辑的信息内容添加隐式标识。《标识办法》的目的是为了落实我国《互联网信息服务算法推荐管理规定》(简称“《算法推荐规定》”)、《互联网信息服务深度合成管理规定》(简称“《深度合成规定》”)以及《生成式人工智能服务管理暂行办法》(简称“《暂行办法》”)中关于算法生成合成信息、深度合成信息内容(包括图片、视频等)的标识义务的一般要求,在提供落地标准的同时,也为后续监管工作的推进提供了依据。

一、哪些主体受到《标识办法》调整

根据《人工智能生成合成内容标识办法》第二条的规定,办法主要约束网络信息服务提供者(下称“服务提供者”)开展人工智能生成合成内容(下称“内容”)标识活动。具体而言,本次《标识办法》的适用主体范围涵盖了算法推荐服务提供者、深度合成服务提供者以及生成式人工智能服务提供者,即前述服务提供者涉及生成合成内容相关服务的提供,则内容应依照办法进行标识。在算法推荐服务提供者中,如涉及使用人工智能技术制作推荐文本或图片,则也需要依照《标识办法》履行标识义务。

从技术层面来看,人工智能技术制作、生成、合成的文本、图片、音频、视频等信息均属于人工智能生成合成内容,即监管重点不在于内容的类型,而在于内容是否涉及人工智能技术的运用。

需要注意的是,虽然《标识办法》并未直接明确适用上的地域限制,但《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》均于第二条明确对于未向境内提供服务的主体,不适用前述规定。这意味着,如果企业仅是提供技术支持,而未直接向境内提供相应服务(提供互联网信息服务或向公众提供生成式人工智能服务)则不处于《标识办法》的约束下。例如,如某企业未以互联网信息服务形式提供算法推荐技术或深度合成技术(如单纯出售技术),则不落入《标识办法》的适用范围。

但与此同时,《标识办法》还针对提供网络信息内容传播服务的服务提供者(下称“内容传播服务提供者”)、互联网应用程序分发平台(下称“应用程序分发平台”)、用户及其他主体在与标识相关的方面,提出了明确的要求。

二、不同角色应履行的义务

根据《标识办法》对不同角色所设置的义务是存在差异的。

(一)服务提供者

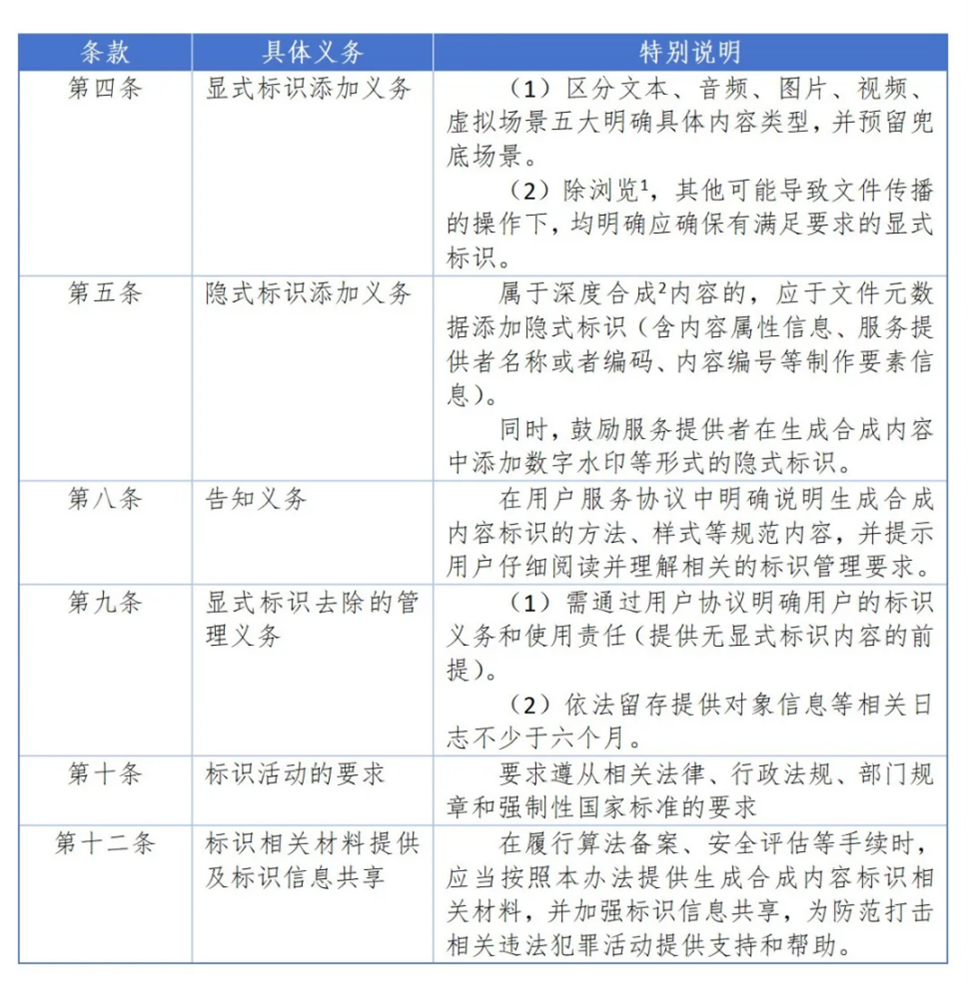

《标识办法》对于服务提供者提出的义务从数量和要求上,是最多的。具体义务如下表所示:

如前述,随《标识办法》同步出台的《标识国标》就上述义务的落实提供了具体、细化及灵活的指引,值得企业关注。如显式标识方面,《标识国标》的5点中明确了对于人工智能要素的表达除“人工智能”这一中文的表达方式,也可使用“AI”这一英文缩写作为替代。对于绝大部分企业来说,这一标识方式可以使得内容本身更为突出。又比如,对于音频内容的显式标识,《标识国标》第5.3条允许采用语音标识(“内容由AI生成”“音频由AI合成”等提示语音)或音频节奏标识【“短长短短”节奏的提示音(摩斯码)】,不希望音频内容因显式标识影响的企业,可以考虑优先选择使用音频节奏标识。需要提示的是,结合《标识国标》的内容及行业实践,《标识办法》第4条第1款第1、2项“或者在交互场景界面中添加显著的提示标识”的规定尽管在文义上体现为“内容显式标识”与“交互场景界面显式标识”择一即可的表达,但从谨慎考虑,仍推荐企业就“文本内容”及“音频内容”依照《标识国标》全面履行“内容显式标识”与“交互场景界面显式标识”义务,而非择一。

(二)内容传播服务提供者

内容传播服务提供者核心是向公众分发、传播信息内容(如文字、图片、音频、视频等),通常认为包括社交媒体平台(如微博、微信、抖音)、新闻资讯网站(如新浪新闻、腾讯新闻)、视频分享平台(如B站、优酷)、论坛及社区(如知乎、贴吧)等。

在《标识办法》中,内容传播服务提供者负有“核验文件元数据隐式标识”“核验用户声明”“检测显式标识或生成合成痕迹”的义务,如通过前述识别确认文件属于生成合成内容或疑似生成合成内容,则应在周边添加显著的提示标识,提醒公众该内容属于、可能或疑似生成合成内容。并且,还附有添加传播要素信息的义务,包括生成合成内容属性信息、传播平台名称或者编码、内容编号等。

此外,为促使用户积极配合标识义务,内容传播服务提供者应提供必要的标识功能,并提醒用户主动声明发布内容中是否包含生成合成内容。例如微信公众号平台便可让创作者主动勾选“内容由AI生成”。

(三)应用程序分发平台

对于应用程序分发平台(如小米商店、华为商店、应用宝、微信小程序、虾分发、移动金融可信公共服务平台等综合性应用商店、快应用与小程序平台、垂直领域平台),《标准办法》也提出了新的管理义务。

首先,应用程序分发平台在应用程序上架或者上线审核时,应当要求互联网应用程序服务提供者说明是否提供人工智能生成合成服务。其次,如识别到互联网应用程序服务提供者提供人工智能生成合成服务的,应用程序分发平台应当核验其生成合成内容标识相关材料。应用商店等应用程序分发平台应在审核APP、小程序等上架审核时,加入相关审查内容。整体来看,虽然对应用程序分发平台的义务仅在《标识办法》第七条提及,但其却可能是责任最高的主体。应用商店等需要对其他主体的所需履行的《标识办法》的义务都进行核验。

(四)用户与其他主体

我们也关注到,《生成式人工智能服务管理暂行办法》将服务提供者与服务使用者有意识地予以区分,且并未将标识义务设置给服务使用者。但在《标识办法》中,已明确于第十条规定“用户使用网络信息内容传播服务发布生成合成内容的,应当主动声明并使用服务提供者提供的标识功能进行标识”且“任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿本办法规定的生成合成内容标识,不得为他人实施上述恶意行为提供工具或者服务,不得通过不正当标识手段损害他人合法权益”。可见《标识办法》不仅针对服务提供者设置了严格责任,还针对用户及其他主体在内容传播过程中的积极标识及消极标识义务进行了明确的规定。确保内容发布时即保持服务提供者设置的标识,并在传播中约束其他主体恶意影响标识的呈现。

通过上述约束,人工智能生成合成内容将可更好地与其他内容相区分,减少了潜在误导、欺诈的可能性。同时,也方便了平台与监管方对内容的管理及监督,有效控制了治理及监管的成本。

三、具体的标识要求及建议

《标识办法》明确提及两种标识。第一种是显式标识,是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的,以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。《标识办法》提出在服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的,即“可能导致公众混淆或者误认的”应当增加显著标识。其用途在于提示用户其正在与人工智能进行交互,包括内容显式标识、交互场景界面显示标识等。第二种是隐式标识,是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的,不易被用户明显感知到的标识。

为便于更直观地理解《标识办法》及《标识国标》的要求,我们将具体的内容标识方法(要求)及建议整理如下:

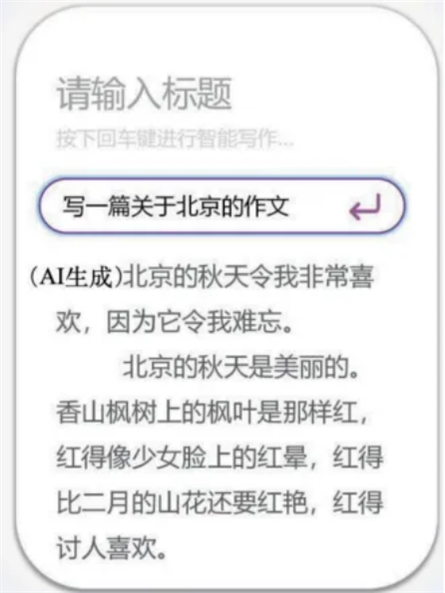

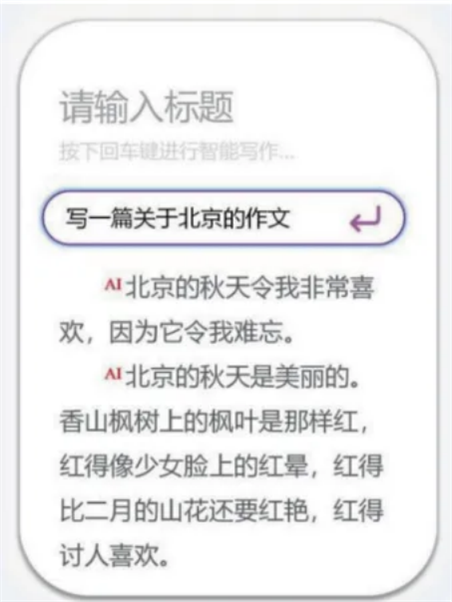

(一)文本内容显式标识

《标识国标》提供了文字形式和脚标形式两种示例,来对文本内容进行标识。但在实践中,我们发现该种标识方法相对少被应用。或是因为该种标识方法在用户复制之后较易被用户删除,效果不好,但同时又较影响用户体验。

(二)图片内容显式标识

根据《标识国标》提供的图片,人工智能生成图片可在右下角加入标识提示图片为AI生成,实际情况可灵活变化,只要起到提示用户该图片为AI生成即可。图标应位于图片的边或角,字型应清晰可辨,文字高度不应低于画面最短边长度的5%。

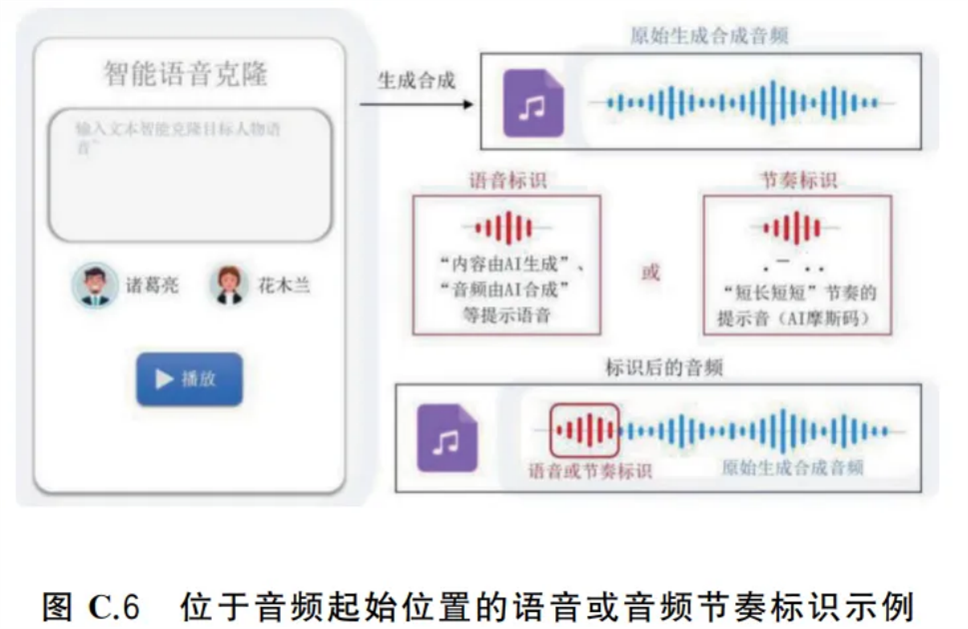

(三)音频内容显式标识

根据《标识国标》,音频内容的显式标识可以采取语音标识或音频节奏标识。音频内容可采取语音标识或音频节奏标识。语音标识应包含人工智能要素(包含“人工智能”或“AI”,表明使用人工智能技术)和生成合成要素(包含“生成”和/或“合成”,表明内容制作方式为生成和/或合成)。应使用正常语速(汉语约为120~160字/分钟)。音频节奏标识应为“短长 短短”的节奏。节奏标识可位于音频的起始、末尾、中间适当位置中的一个或多个位置。在智能语音助手、智能客服、智能导航等音频的高频交互场景中,音频的起始位置、末尾位置是指一轮交互的起始位置和末尾位置。

经过我们实测,AI音频类的应用相较于其他品类的AI工具相对较少,较多应用目前并未落实显式标识。

(四)视频内容显式标识

视频生成内容若为人工智能生成合成内容,其标识应位于视频起始画面,也可位于视频末尾和中间的适当位置,如视频画面的边或角。标识文字高度应不低于画面最短边长度的5%,使用的字体应清晰可辨,且标识持续时间不应少于2s。

(五)虚拟场景内容显式标识

根据《标识办法》第4条,在呈现虚拟场景时,应当在起始画面的适当位置添加显著的提示标识,可在虚拟场景持续服务过程中的适当位置添加显著的提示标识。《标识国标》对于该场景下的显式标识要求基本与图片和视频类似。据我们理解,具有较高真实度的VR游戏可能属于该类场景。

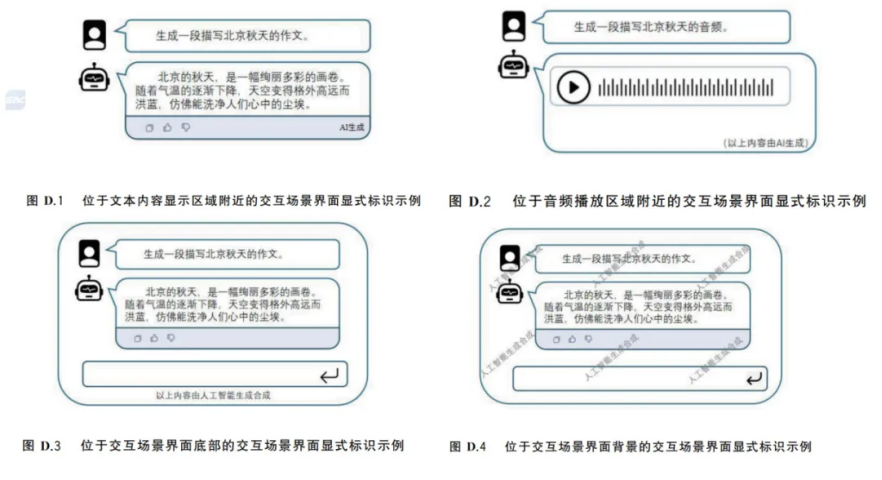

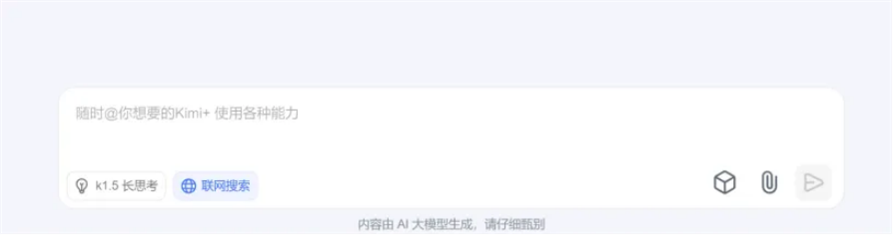

(六)交互界面内容显式标识

根据《标识国标》,交互界面内容显式标识可在内容周边或非内容周边展示。实践当中,在文字对话类的人工智能应用中,多是在对话框下方予以提示。目前该显式标识也是使用较多的方式,其对用户体验影响较小。

(七)隐式标识

我们认为,其主要用途在于记录生成合成内容信息,可用于在生成合成内容造成不良影响时追溯源头。例如,此前“三只羊”事件的伪造录音便引起了公众的极大关注,后续警方发现该录音为AI伪造,并一度要求该AI声音工具平台的公司予以配合调查,这时便表现了隐式标识的追溯价值。

隐式标识的主要包括内容隐式标识和元数据隐式标识两种。内容隐式标识是指在人工智能生成合成内容数据中添加的数字水印等标识。《标识办法》第五条鼓励服务提供者在生成合成内容中添加数字水印等形式的隐式标识。比如,通过在生成图片内容中加入肉眼不可见的暗水印。内容隐式标识可参考《网络安全标准实践指南——生成式人工智能服务内容标识方法》。实践中,服务提供者会选择接入第三方的“暗水印”功能来添加该隐式标识。

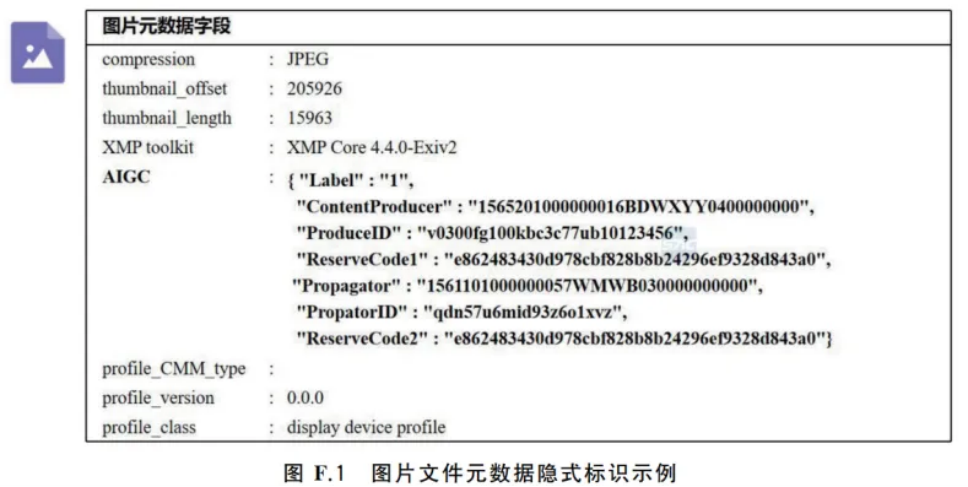

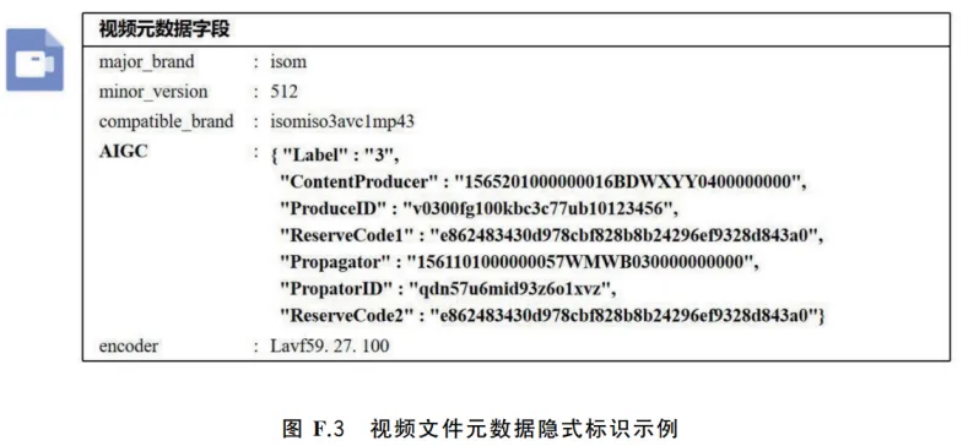

元数据隐式标识则是必须履行的义务,也是追溯人工智能生成内容的源头的关键,是指按照特定编码格式嵌入到文件头部的描述性信息,用于记录文件来源、属性、用途等信息内容。依据《标识国标》,元数据隐式标识应涵盖生成合成标签要素(属性信息)、生成合成服务提供者要素(内容生成服务提供者的名称或编码)、内容制作编号要素(内容的唯一编号)、内容传播服务提供者要素(内容传播服务提供者的名称或编码)、内容传播编号要素(内容传播服务提供者对该内容的唯一编号)。同时,《标识国标》提出确定、可能、疑似为人工智能生成合成的内容文件中,应仅保留一份元数据隐式标识。其中关于服务提供者编码规则,可以参考《网络安全标准实践指南——人工智能生成合成内容标识服务提供者编码规则》。针对元数据隐式标识,《标识国标》提供了以下示例:

图片文件元数据隐式标识示例

音频文件元数据隐式标识:

视频文件元数据隐式标识:

结合上述要求,《标识办法》对内容标识义务提供了较大的自由度,我们有理由相信这不会对AI技术在生成赛道的发展带来限制,未来仍旧是可以看到更多的AI生成内容(作品)。另外,标识义务的明确也将使得治理及监管更为透明,由AI生成的非真实内容也更容易与真实内容及其他作品相区分,更好地保障了用户的选择权、知情权并有效降低了识别的成本,优化了互联网环境。

对于企业而言,标识义务只是众多义务中的一环,尚有很多合规义务亟待落实。而对于社会而言,规则的明确只是开始,更为活跃的AI应用以及更为良好的应用环境仍有赖监管、企业、创作者甚至用户高度的认可及积极地参与,推动技术与法律的共同进步。

注 释

[1] 从合规风险防范的角度考虑,浏览生成合成内容时也建议设置显式标识。

[2]《互联网信息服务深度合成管理规定》规定(语境)下的合成内容包含生成内容。