越来越长、越来越细的道德条款

最近帮一位艺人客户修改国际品牌代言合同,改到道德条款时,熟悉的无奈感又涌上心头,这条款我已记不清修改过多少次,如今内容越来越长、规定越来越细。

越是大品牌,这条越是标配,但它从来不是一刀切的固定模板。每换一个艺人、换一个代言层级,甚至换一个投放地区,双方都要围绕它反复拉锯。看似是一句标准条款,背后其实藏着最典型、最微妙的合同博弈。

艺人塌房,品牌方连夜解约,近年已成为代言合作中的常态。然而,真正将风险防控写入合同,道德条款具体如何执行?

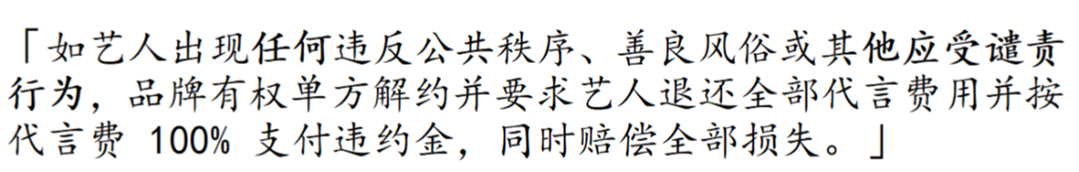

以下是一家国际品牌常用模板的节选(脱敏版):

从法律人的角度看,这段里最典型的就是“列举+兜底”,几乎把这几年娱乐圈里出现过的各类塌房风险都写进去了,且标准高度模糊,解释权几乎全在品牌一方手里。

●为什么品牌这么写?

从品牌角度来说,这就是舆情止损的最后保险:

(1)艺人塌房,社会舆论发酵比法院判决快得多,先解约、先撇清,是最快止损方式;

(2)品牌要尽可能把风险转嫁出去,不给艺人团队留下可钻空子的模糊地带。

●对艺人来说,最怕“模糊 + 单方”

但对艺人团队来说,如果照这个原版执行:

(1)任何捕风捉影的小料、爆料,哪怕没实证,也可能被品牌单方解约;

(2)没有澄清期,甚至来不及发声明,就要全额退费、赔偿额外损失;

(3)舆论伤害一波,合同经济损失再一波,代价极高。

道德条款的谈判思路

现实里,没有哪条道德条款一成不变。每次艺人与品牌方签代言,基本都会围绕这条反复拉扯。

比较典型、可落地的谈判思路为:

1. 刑事犯罪/民事侵权要有法律认定

必须公安立案或法院/仲裁生效判决、裁决,防止网络造谣直接触发违约。

2. 私德争议/舆情风险要有“合理证据 + 澄清期”

必须是主流媒体或官方渠道报道;品牌不能仅凭网络传闻单方认定;

艺人应有 7-15 天澄清期,若澄清有效,品牌不得单方解约。

3. 赔偿范围要封顶

即使触发条款,赔偿也尽量限定为部分代言费、少量违约金;不含不可预估的品牌商誉损失。

博弈实录——来回拉扯,句句值钱

下面就用一个我实际经手过的真实案例,借主要条款,简单说明其中的博弈思路,具体多轮谈判细节就不展开了。

(本文所示条款仅为示例,已作简化,仅保留核心要点,实际合同内容应更为完整详尽,不作为实际法律文本参考。)

📝 品牌方初稿

📝 最终版(双方一致同意)

这份道德条款从最初的一句话到最终的多项限定,是典型的双向博弈:

品牌方作为国际奢侈品立场强硬,要求最大化兜底,但艺人方本身也有足够的商业影响力,也有充足的话语权,故必须守住可控的风险边界。

谈判桌上,双方一度僵持不下,经过多轮密集磋商,才把这条原本单向约束的条款谈成了更公平的版本:我们一方面拿出行业案例、司法判例、艺人自身的商业价值和品牌可能面临的反噬风险,促使对方接受客观标准和赔偿上限;另一方面,也把其他重要条款当作筹码,换来对方在这条上的让步,最终形成了一个双方都接受且风险可控的安排。

沟通的重要性

道德条款经常从最初一两句话,最后改到将近一页纸:每一行、每一款,背后都是品牌和艺人团队一次次来回拉扯出来的。

需要注意的是,真正的难点从来不是文字怎么写,而是怎么谈、怎么先和艺人及经纪团队把话说透。

每次遇到复杂的条款,我们都要先内部开会,确定客户能接受的底线、可退让的空间、绝不能放弃的点在哪里。

改合同只是表面功夫,背后是沟通,是信息差,是对局面和细节的把握。

有话语权,才有博弈空间

很多艺人或经纪团队第一次签国际大牌,看到这么长的道德条款,第一反应是觉得没办法改。其实真相是:要不要改,能不能改,核心取决于话语权。

▶艺人地位够高、品牌需要合作,艺人团队自然能争取到更多限定条件;

▶品牌方强势、艺人议价能力弱,这条往往只能照单全收;

▶如果是小众新品牌找头部艺人,反而品牌方要让步。

写在最后

为什么我要把这条单独拿出来聊?

因为几乎每一个有代言业务的艺人和品牌,迟早都会碰到它。别觉得标准条款没什么好谈的——真正的安全感,就藏在这些可谈的小细节里。

我的小建议是:

别轻信“没关系,品牌不会用”。该谈就得谈,能写客观标准就写客观标准,能争取澄清期就争取澄清期,赔偿范围越清楚,风险才越小。

合同从来不是为了找茬,而是为了把该守的底线守住,把能争取的权益争取到,让双方都能舒服落地。