引 言

当山东淄博饭店老板娘挥拳反击醉汉的瞬间,当校园欺凌的阴影笼罩花季少年,当烈性犬撕咬路人的画面反复刷屏,旧法的模糊地带已无法承载人民群众对公平的渴求,新法的修订势在必行。2025年6月27日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议表决通过了《中华人民共和国治安管理处罚法》(以下简称“新法”)修订草案,并将于2026年1月1日正式施行。此次修订为该法自2005年颁布以来20余年间的首次系统性大修,其内容直面社会治理中的痛点与难点,着力于重构公民权利保护与社会秩序维护的平衡机制,笔者针对其修订要点进行整理和分析,仅供参考。

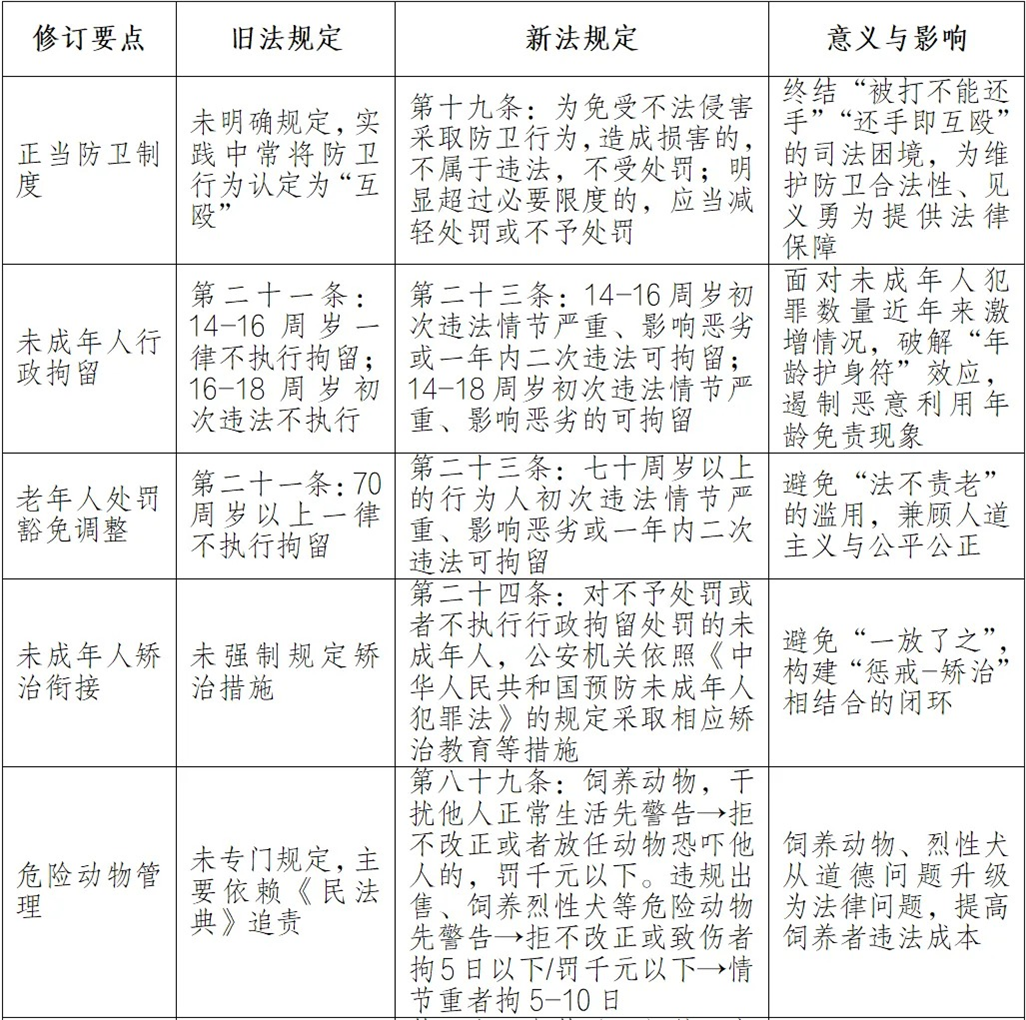

一、新旧法核心对比:制度变革的路线图

二、制度变革:法理逻辑与实践突破

(一)正当防卫:从“和稀泥”到“法不向不法让步”的质变

新法第十九条首次在治安管理领域构建完整的正当防卫制度体系,明确正当防卫合法性,赋予公民面对不法侵害时采取必要防卫措施的权利,打破“谁受伤谁有理”的僵化惯性思维。其要求防卫措施与侵害程度相当,避免过度防卫导致制度异化,符合条件的防卫行为免除治安处罚,消除公民维权顾虑。此时,对公安机关则提出更高要求,公安机关需强化调查取证,防卫者无需自证清白。

【经典案例】

山东淄博防卫案成为推动修法的标志性事件:饭店老板张女士遭醉酒男子殴打后反击,公安机关最初认定“互殴”,对双方均进行处罚,经检察院抗诉后,山东省高院最终改判张女士行为属正当防卫。

【法理价值的时代意义】

此修订将刑法中“正不必向不正让步”的精神引入治安领域,重构了社会正义观:对公民而言,赋予对抗不法侵害的法律武器,消除“打赢坐牢、打输住院”的维权困境;对执法者而言,通过举证责任倒置倒逼办案精细化,要求公安机关深入调查侵害起因,避免不深究侵害源头而简单“各打五十大板”;对社会而言,弘扬见义勇为精神,明确保护他人免受侵害的防卫行为同样免责。

(二)未成年人惩戒:从“年龄豁免”到“惩戒与矫治平衡”的科学重构

根据最高检发布的《未成年人检察工作白皮书(2024)》显示,2024年全国检察机关受理审查起诉未成年嫌疑人101526人,同比上升4.3%,提起公诉56877人,同比上升46%。面对未成年人犯罪率持续攀升的严峻现实,新法第二十三条第二款作出关键调整,打破不拘留刚性惯例:14-16周岁未成年人一年内二次违法,可依法执行拘留; 14-18周岁初次违法但情节严重、影响恶劣者,同样适用拘留。并且,根据第二十四条,对不予处罚或者不执行行政拘留处罚的未成年人,公安机关将依照《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定采取相应矫治教育等措施。

另外,针对校园欺凌等现象,新法第六十条构建学生欺凌处置闭环,一是将行为清单化:殴打、侮辱、恐吓等明确列为可处罚的欺凌行为;二是校方责任强化:学校未履行报告或处置义务的,追究相关人员责任;三是处置阶梯化:根据情节轻重可选择治安处罚或矫治教育。此规定终结了校园暴力“大事化小、小事化了”的处理模式。

【法理价值的时代意义】

中国犯罪学学会副会长、特殊人群犯罪治理委员会副主任、安徽师范大学法学院院长郭泽强教授指出,“本次修订的核心要义,是平衡保护与惩戒,回应现实治理需求”“彰显了法律的刚性与温度”,体现“严慈相济”的立法智慧。从刚性层面:通过拘留措施打破“年龄护身符”的错误认知,对屡教不改者形成威慑,避免“集小错,成大恶 ”;从柔性层面:询问时允许成年亲属或学校代表在场、增设不公开听证程序等,保障未成年人权益;从社会共治层面:倒逼家庭与学校落实主体责任,共同为未成年人成长保驾护航。

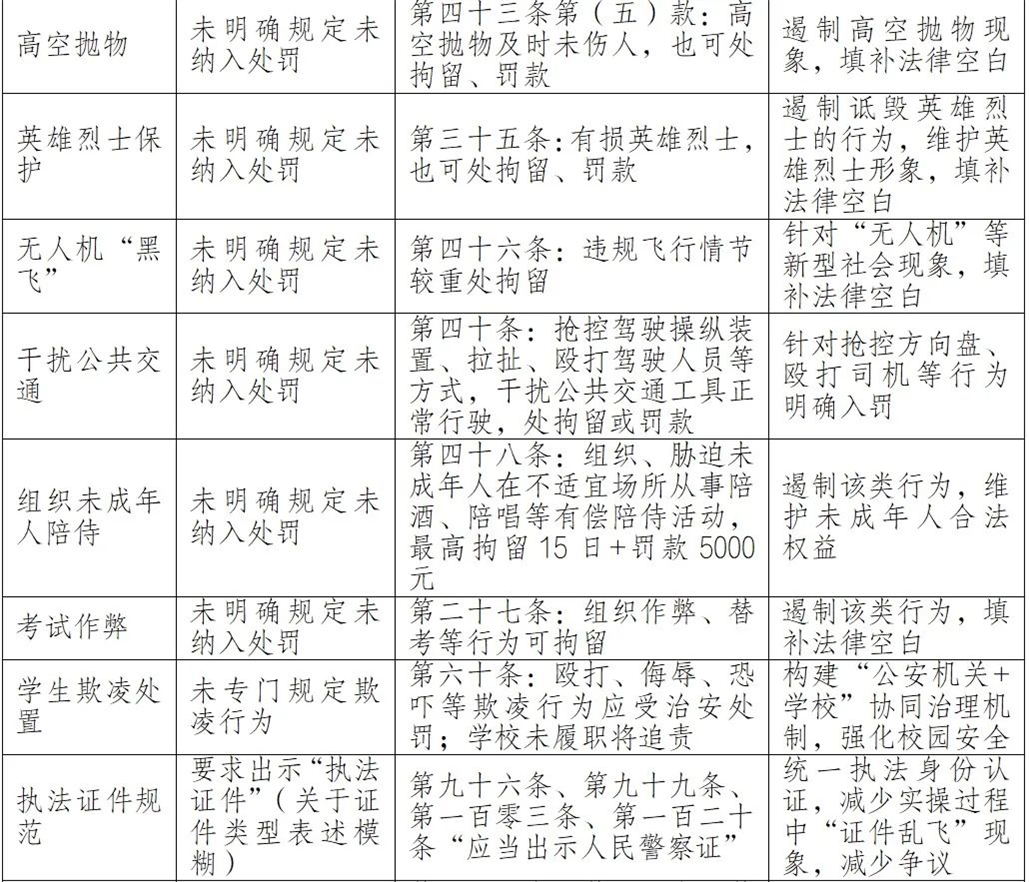

(三)新型风险行为规制:从“无法可依”到“前瞻治理”的升级

近年来随着经济社会的发展,人们的生产生活发生发生巨大变化,出现了新的社会风险,此次新法的修订将以下新型违法行为纳入规制范围:

1、扰乱公共秩序:考试作弊、组织领导传销、有损英雄烈士保护;

2、妨害公共安全:抢控驾驶操纵装置、无人机“黑飞”、高空抛物;

3、侵犯人身财产权利:虐待被监护看护人员、非法提供公民个人信息;

4、妨害社会管理:组织胁迫未成年人有偿陪侍、娱乐场所违规经营。

【法理价值的时代意义】

近年来上述事件频发,行为者违法成本却很低,执法者亦难以处罚,面对这样的困境,新法构建了多级责任体系,明确了行为后果,填补了依法治理的空隙和数字监管空白,有效地规范公民的行为,有利于营造风清气正的良好社会氛围。

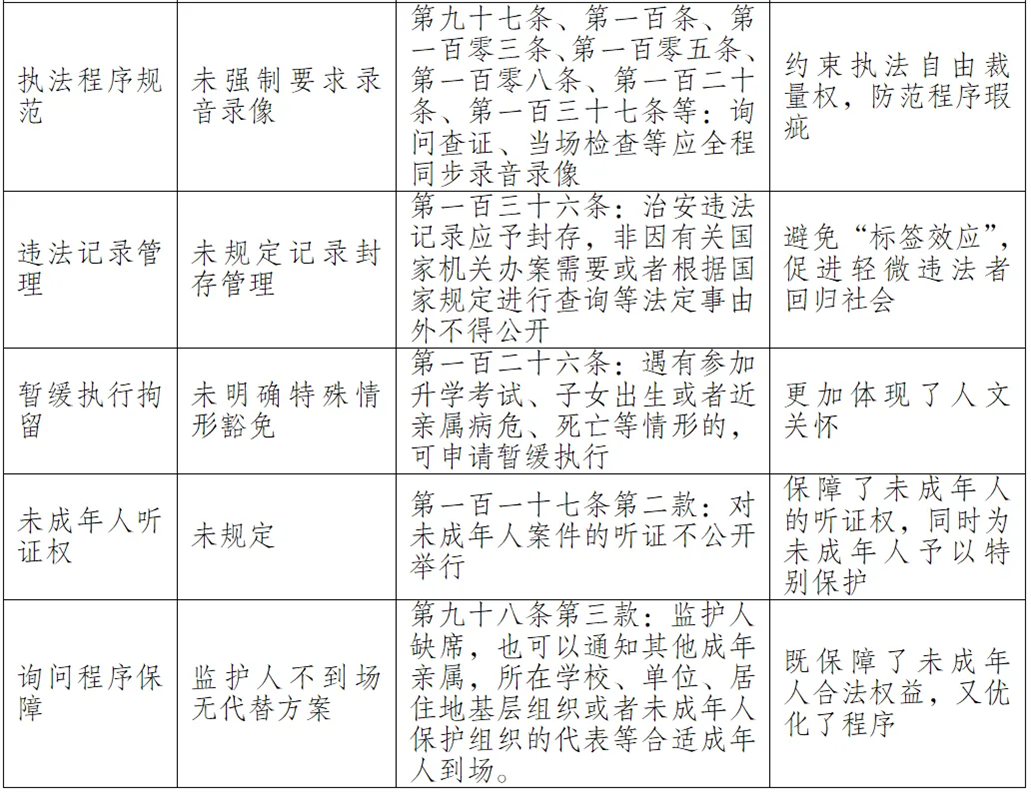

(四)执法程序革新:从“权力行使”到“权利保障”的转型

程序正义和实体正义是法律正义中最核心的内容,新法对于执法程序予以特别关注,并通过以下制度的设置,约束执法行为:

1、全程录音录像

(1)询问查证:在执法办案场所询问必须全程同步录音录像在执法办案场所询问违反治安管理行为人,应当全程同步录音录像;

(2)远程视频方式询问:通过远程视频方式询问的,询问和宣读过程应当全程同步录音录像;

(3)当场检查:对场所进行检查的,应当全程同步录音录像;

(4) 当场扣押:当场实施扣押的,应当全程同步录音录像;

(5)一人执法:由一名人民警察进行询问、扣押、辨认、调解的,应当全程同步录音录像。

此规定既防范“暗箱操作”,也为民警提供履职证明,实现公民权与执法权的双赢保障。

2、 执法证件规范

旧法仅要求出示“执法证件”,但关于证件类型表述模糊,实务中存在乱象,新法则明确应当出示“人民警察证”,统一了执法身份认证,减少实操过程中的争议。

3、限缩单人执法

(1)公安机关在规范设置、严格管理的执法办案场所进行询问、扣押、辨认的,或者进行调解的,可以由一名人民警察进行;

(2)适用当场处罚,被处罚人对拟作出治安管理处罚的内容及事实、理由、依据没有异议的,可以由一名人民警察作出治安管理处罚决定。

4、调解法定化

旧法仅在总则章节提到调解的概念,并未做明确的说明,新法进一步说明调解要求遵循合法、公正、自愿、及时的原则。

【法理价值的时代意义】

新法的修订,明确了执法的程序,为执法行为的执行明确了方向,并提出了具体要求,为执法者的执法行为戴上了“紧箍咒”,并且对于推动程序正义的进行有着巨大作用。于此同时,新法也吸纳了人性化的概念,如在被拘留人遇升学考试、亲属病危等情形,可申请暂缓执行;建立治安违法记录封存制度,避免影响就业等正常生活;询问也要保证饮食和必要休息时间等等,这些条款将推动治安管理从惩罚本位转向教化本位,尤其为青少年提供了改过自新的机会和路径。

三、法治影响的多维透视:从个案正义到社会治理

1、公民权利保障的里程碑 防卫权的实在化:普通民众面对不法侵害时,终于摆脱“还手即互殴”的道德困境。如出租车司机遇劫持反抗致侵害人受伤,在新法下无需担忧行政处罚。 安全环境的制度化:公共空间的安全感获得双重保障——既可通过正当防卫实现即时保护,又能借危险动物管理等制度预防风险。 2、执法体系的结构性优化 程序正义的具象化:全程录音录像等规定使执法监督从抽象原则变为可操作机制,有望减少违规搜查等问题引发的争议,提高了执法的公正性和权威性。 行刑衔接的精密化:与刑法、预防未成年人犯罪法等的责任阶梯形成呼应,有效地完善相关处理机制。 3、社会治理模式的升级 未成年人保护的范式革新:构建“惩戒-矫治-回归”的闭环体系。避免简单批评了事致悲剧重演,新法即要求公安机关介入并启动矫治程序。 风险预防的前移:对高空抛物、无人机黑飞等行为的早期干预,避免损害扩大化,为新形势下公共安全治理提供了有力的法治支持。 结 语 法律的生命不在于逻辑,而在于经验。在建设法治中国的征程中,这部《治安管理处罚法》的修订如同一个精密的制度齿轮,既推动微观个体权利的实现,又牵引宏观社会秩序的进化。它告诉我们:正义不仅应当实现,更应以看得见的方式实现。 原文链接请见:泰和泰研析 | 新《治安管理处罚法》修订之四大要点解析