引 言

美国当地时间2024年3月12日,美国钢铁、造纸和林业、橡胶、制造业、能源、联合工业和服务业工人国际联盟(the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO CLC,简称USW)、国际机械师和航空航天工人协会(the International Association of Machinists and Aerospace Workers,简称IAM)、国际锅炉制造商、铁船制造商、铁匠、锻造者和助手兄弟会(the International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and Helpers, AFL-CIO/CLC,简称IBB)、国际电气工人兄弟会(the International Brotherhood of Electrical Workers,简称IBEW)和海事贸易部(the Maritime Trades Department, AFL-CIO,简称MTD)五大工会向美国贸易代表办公室(United States Trade Representative,以下简称USTR )提出申请,要求对中国在海事、物流和造船领域的行为、政策和做法进行调查。这些工会认为,中国政府在当今全球造船、海事和物流行业的主导地位是建立在非市场政策的基础之上的。据英国《金融时报》报道,上述五大工会要求拜登政府对中国制造的船只征收港口费,并以此建立一个基金来振兴美国造船业。在五大工会提出申请后的4月17日,USTR宣布发起301调查。

据中国国际贸易促进委员会(以下简称“中国贸促会”)21日消息,针对USTR对中国在海事、物流和造船业存在的所谓“不公平经济行为”发起的301调查,我国新闻发言人已发表谈话称,美方发起调查无理无据,中方“将组织行业企业进行法律抗辩,会同相关上下游企业参加美方听证会,切实维护中国企业合法权益”[1]。

这并不是中国第一次应对美国的301调查。尽管中方已给出正面答复并决定采取相关措施应对美国的调查,但此次针对中国海事、物流和造船业发起的301调查无疑为我们再次敲响了警钟,要求我们去透过现象看本质,去思考为何美国对中国数次发动301调查,去探究美国301调查表象下的底层逻辑与根本动因。

本文拟通过追溯美国历史上对中国与世界其他国家及地区发动的301调查,对美国301调查的历史沿革与现代演绎进行探析,进而解释301调查这一贸易保护措施所体现的美国用意。

●目录●

一、301调查的历史沿革

二、美国针对中国发起的301调查情况回顾

三、美国针对中国大陆之外的国家和地区发起的301调查情况回顾

四、世界其他国家对于美国301调查的回应

五、美国301调查的动因和目的分析

六、结语

一、301调查的历史沿革

301调查是指美国依据“301条款”[2] 针对特定国家进行的调查。而究竟何为“301条款”,其是否存在特定的立法背景与演变过程,上述疑问对深入解析“301条款”的内涵、准确把握美国301调查的性质与意义具有指导意义。基于此,本章将对“301条款”的历史沿革予以全面梳理。

(一)美国“301 条款”的立法背景

“301条款”并非最初即名为“301条款”,而是自《1962年贸易扩展法》中的“252条款”演变而来的。自1948年1月1日《关税及贸易总协定》(General Agreement on Tariffs and Trade,以下简称 GATT)生效至 1962年,短短的数年间,GATT 接受的关于非关税贸易壁垒方面的上诉高达 59 件,而非关税贸易壁垒也逐步上升为限制美国对外贸易规模的重要因素之一。对此,美国国会认为,原因在于除美国外的GATT缔约国未能完全遵守协议内容。但对于当时的美国,尚无相关法律依据能被援引用于支持该主张。因此,国会开始质疑GATT 体制,以及敦促美国政府采取应对策略。在这一背景下,应对GATT制度的“252条款”适时而生,即美国《1962年贸易扩展法》“252条款”。这一条款授权总统“无论何时,只要不公正的外国限制措施损害了该国对美国所做承认的价值,压制了美国的商业,或阻碍了贸易在相互获益基础上的拓展”,总统就应当采取报复性措施“中止、撤回或阻止贸易协定让予的利益适用于用这些国家或实体的产品,撤回为与这样的国家或实体达成贸易协定而让予的贸易协定利益”。此即为“301 条款”的前身。

(二)美国“301 条款”的演变过程[3]

“301 条款”最早出现于美国《1930 年关税法》(Tariff Act of 1930) 以及《1934 年互惠贸易协定法》(Reciprocal Trade Agreements Act of 1934)。此后,就总体而言,“301条款”的演变共经历了五个时期。

1.《1962 年贸易扩展法》

《1962 年贸易扩展法》(Trade Expansion Act of 1962)的推出目的在于,在竞争日益激烈的国际市场贸易中,通过限制不合规产品的进口来达到对本国产业从业者利益的保护。按照这一法案,美国总统可以在贸易双方互利共赢的基础上签署相关的贸易协议,以进一步促进本国经济的发展。

在上个世纪六十年代,美国和欧共体爆发了鸡肉贸易战[4] 。为对欧共体进行制裁,美国在《1962 年贸易扩展法》中规定了“252 节”(后来演变为“252 条款”)。该条款旨在消除贸易壁垒,以促进美国的出口便利,为美国带来更多的经济利益。作为美国的早期报复性条款,这一条款是美国单边贸易政策的典型体现。

2.《1974 年贸易法》

《1974 年贸易法》(Trade Act of 1974)将“252节”相关内容划入第 301 节。当美国在贸易过程中受到相关限制,美国就会利用第301节内容来进行救济。本阶段的第301节即为“301条款”的早期形式,其主要内容是授权总统采取一切适当行动,包括基于关税和非基于关税的报复措施,解决外国政府给美国商业带来负担的任何不公平行为、政策或做法。

相对于“252 条款”,“301 条款”的不同之处在于:首先,其扩展了总统的权限。例如,当美国在进行对外贸易的过程中认为其受到了不平等待遇,总统可根据实际情况决定是否采取报复性措施。其次,其便利了美国政府无视自身违约情形继续进行对外贸易。该条款允许美国在违反国际条约的情况下继续采取有利于本国贸易的策略继续发展。此外,本阶段在“301条款”中未就301 调查过程的具体时间进行规定。

3.《1979 年贸易协定法》

《1979 年贸易协定法》(Trade Agreement Act of 1979)是美国首部就“301条款”进行修订的法律。其具体修订表现为如下:

(1)拓展了总统的权利范畴。总统有权根据任一贸易协定的相关规定来制定相关的贸易政策,同时所依据的相关贸易协定可不必经过美国国会认证;

(2)限定了调查程序的启动时间。调查程序的存在时间限制为45日,同时要求在调查完成之后的确定时限内提出对应的建议,以提升效率,防止案件延期;

(3)规定了特别商务代表的磋商权。当总统认为某国在对外贸易过程中有不合规之处,准备采取措施进行保护的情况下,特别商务代表可代表美国政府和相关国家政府就相关问题进行必要的磋商。如果双方未能针对问题形成统一意见,那么特别商务代表就有权根据GATT规定的解决程序来处理相关的纠纷。

4.《1984 年贸易与关税法》

《1984 年贸易与关税法》(Trade and Tariff Act of 1984)作为第二部针对“301 条款”进行修订的法律,其修订的核心在于以下五个层面:

(1)拓宽了“301 条款”的应用范畴。美国 1984 年以前的法律对不合规国家的制裁范畴限制仅限定于货物方面。随着贸易的不断扩大,其限制范围也逐步拓展到国际投资、商品出口等具体领域中,甚至逐渐将知识产权保护也归入其囊;

(2)推行多行业之间的制裁范畴。随着“301 条款”逐步拓宽应用范畴,制裁范畴由传统的仅在货物领域也逐步扩大到服务、投资、知识产权方面。在这种情况下,“301条款”的制裁范围实现了跨领域、跨行业的扩大;

(3)确立了USTR相当的对外贸易制裁权;

(4)要求 USTR 在每个年度确定的期限里,提交相应的国家贸易评估报告(National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers);

(5)做出了对有关名词的法定解释。

5.《1988 年综合贸易与竞争法》

《1988 年综合贸易与竞争法》(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)是美国法律历史上针对“301条款”最彻底的一次修订。本次修订的核心在于强调制裁权的重要性以及对服务贸易自由和知识产权的保护。具体表现在以下五个层面:

(1)将原由总统享有的制裁权转移至 USTR,由USTR具体行使 。但值得注意的是,由于 USTR 属于政府行政部门,其最终指挥权仍归属于总统,故其在实施相关贸易制裁的过程中,仍应遵照总统的指示;

(2)强调对强制性贸易保护策略的运用。此处强制性贸易保护策略针对的目标为“不合理”贸易,区别于此前针对的“不合理或歧视性”的贸易;

(3)要求总统明确指出301调查所针对对象的具体不合规之处;

(4)明确了 USTR 处理相关贸易纠纷的具体时间标准。即,自明确某一贸易行为的不合规性到采取相关措施,其具体时间应限定于纠纷产生后的30 天内或调查启动的 18 个月内,以二者间最先达到的时间点为准;

(5)推出“特别 301 条款”和“超级 301 条款”新的两大条款。其中,“特别 301 条款”强调针对重点知识产权案件必须尽早开展调査,而“超级 301 条款”主要针对某些国家的贸易壁垒行为,目的在于消除贸易壁垒,促进美国对外出口。

至此,美国301调查制度正式形成并沿用至今。当今的301条款是《1988年综合贸易与竞争法》中第1301-1310节的全部内容总称,包括上述三个内容,即“一般301条款”、“特别301条款”和“超级301条款”。

从上述301调查的演变过程中我们可以发现,随着时间发展,301条款由独立的“252条款”一节逐步演变为一个完整的体系化的调查制度,可以体现美国对于掌握对外贸易主导权与话语权的要求愈来愈高,尤其在针对知识产权与高新技术等重要领域的情形体现得更为明显。此外,虽然301调查的发起权利已经由总统转移至USTR手中,但其本质上仍然属于政府行政部门,其所采取的行动仍代表着美国官方政府的意志。据此,我们可以总结,美国301调查是美国当权政府针对时下世界贸易发展形势,尤其是重点发展领域,所提出的以维护本国经济利益为核心、为推行贸易保护主义[5]的贸易保护措施。

二、美国针对中国发起的301调查情况回顾 [6]

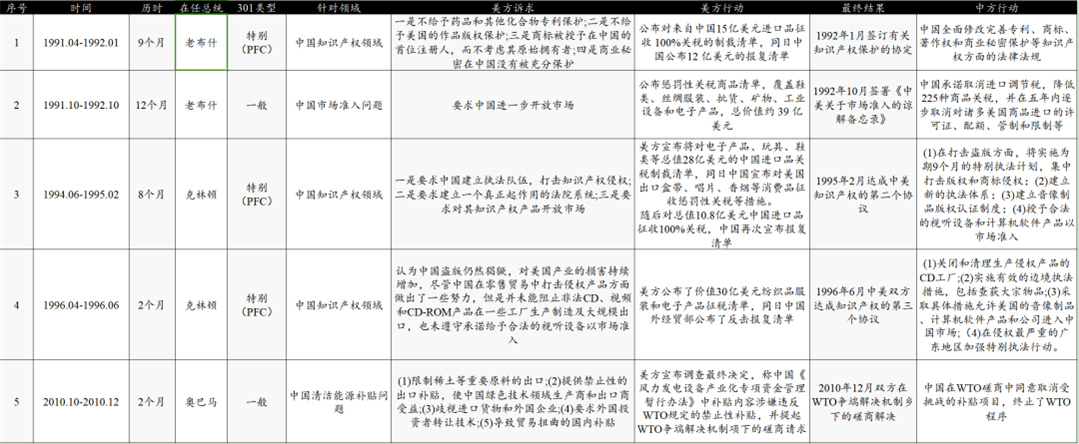

1991-2018年期间,美国已先后六次针对中国提起301调查。由于2018年发起的第六次调查引发了中美之间规模最大、持续时间最长的贸易摩擦,此次调查需高度重视。故前五次调查的概况通过以下表格呈现,第六次单独进行说明。

(二)2018年美国对中国发起的301调查

2017年8月18日,美方对中方发起了第六次301调查。此次调查历时7个月,所依据的条款是“一般301条款”。美方认为中国在产业政策、立法内容上均对美国商业造成了负担,故此次301调查针对的领域是中国的全方位产业。在调查报告发布4个月后,时任美国总统特朗普即开始对价值数千亿美元的中国进口商品加征惩罚性关税。最终结果是贸易摩擦升级。

与前五次的调查背景相比,此次中美经贸关系的局面更为复杂。一是此时中国已成为经济总量世界第二的国家,经济实力与美国的差距越来越小;二是中美贸易差额规模超过历史上任何一个时期,而特朗普政府又特别强调削减贸易逆差;三是中美之间的制裁和反制规模超过历史上的制裁和反制规模。上述因素导致美国对中国的制裁态度异常坚决,中国的反制也异常坚决[7]。

(三)总结

通过对美国针对中国发起的这六次301调查的分析,我们可以发现,美方在301调查中具有以下几个特点:

1.调查时间上:具有不确定性。六次调查历时最长可达12个月,最短则仅为2个月。

2.适用条款类型与针对领域上:主要以“特别301条款”与“一般301条款”为主,主要针对中国知识产权领域与市场准入问题。

3.美方诉求上:主要是维护美方相关产业的相关权益,要求中方进一步开放市场、采取美方建议的贸易管控措施。

4.美方行动上:主要是采取公布相关领域的制裁清单与向WTO争端解决机制提起磋商。

5.最终结果上:多为达成协议或磋商解决。

值得注意的是,中方也一直在积极应对美方的调查,为切实解决纠纷问题做好相应准备。联系相关301调查的发生时间,可以发现美方每次发起的301调查均出现于中美双方在相关领域的发展呈现显著差异且主要表现为美国落后于中国之时,再结合美方在301调查过程中明确表达的诉求及其所采取的针对性制裁措施,可以判断,301调查应属美国在特定情境下采取的贸易保护措施。

三、美国针对中国大陆之外的国家和地区发起的301调查情况回顾

(一)美国对乌克兰发起的301调查

2001年12月20日[8],USTR因乌克兰未能立法保障音乐CD和出口货品的相关版权,而将其归纳为征收贸易制裁关税的对象,而后又依据301条款对其金属材料、鞋类和其他进口货品实施禁止性关税。

1.起因

自1999年以来,乌克兰的盗版商生产并出口了大量未经授权的CD。据美国唱片界估计,在过去两年间乌克兰每年能够生产多达7000万张盗版CD,并出口30万至4000万张盗版CD。然而,乌克兰国内对于CD的需求量每年仅为1万到500万张。乌克兰已成为盗版CD生产的世界领先者。基于上述原因,美国唱片界估计每年损失超过2亿美元[9]。

2. 301调查的影响

2000年6月[10],乌克兰总统库奇马通过一项联合行动计划承诺:

(1)停止乌克兰CD工厂非法和无证CD生产;

(2)采用适当的光介质生产和分销法规,包括识别码(SID)的要求,以及对原材料、制造设备和产品出口的监控;

(3)大幅改进版权法,并进行其他法律改革,包括实施现代版权制度所必需的刑事和行政处罚。

(二)美国对中国台湾地区发起的301调查

2001年至2004年,中国台湾因知识产权问题而被美国列入301条款的优先观察名单(Priority Watch List)。

1.起因

美方认为中国台湾在光学储存媒体如CDs、CD-ROM、VCDs及DVDs等产品的知识产权保护方面存在缺陷,其海关一年内查扣了来自中国台湾价值约2亿4千多万美元的仿冒光学产品及电脑游戏光碟。上述事实表明,中国台湾向美国出口了大量的盗版产品,仅次于中国大陆。对于相关盗版软件,虽然中国台湾在近几年已作出相当程度的努力(指1994到1999年之间),软件盗版比已由72%降低到54%,不过此比仍是偏高。

2. 301调查的影响

台湾后续采取了如下举措:

(1)设立了知识产权法院;

(2)订定了“校园保护IPR方案”;

(3)以备受争议的美国“千禧年著作权法案”为蓝本制定了《网络服务提供者责任限制条款草案》(ISP法案)[11]。

(三)美国对巴西发起的301调查

1.起因

上世纪八十年代初,巴西由于此前十年间经济显著增长,让美国企业看到了巨大的市场潜力。但是,由于当时巴西对其进口和外国投资采取了限制性政策,尤其是在信息产业领域,对美国企业打入巴西市场造成了一定障碍。

1984年,巴西为鼓励信息产业本土化修订了相关法律,进一步将原有的限制制度化,具体包括跨境数据流量管制等措施,以促进本国自主信息产业发展;此外,巴西在计算机等信息技术领域也基本禁止了新增外资。上述举措一经公布立即遭到美国一些电脑生产商的强烈批评,最终触发了301调查。这是一个由鼓励重点产业本土化政策(巴西当时希望信息产业成为该国的“品牌产业”)引发301调查的一个典型先例。[12]

2.301调查的影响

巴西和美国政府经过三年多的艰苦谈判仍未能就有利于美国商业的市场开放措施达成协议,最终,在1985年9月至10月,里根总统开创了美国贸易战的先例。他授权美国贸易代表开始对巴西信息产业等领域进行“贸易公平”相关问题的调查,认为巴西信息产业政策等领域新出台的的相关法律可能会对美国工商业造成不公平的贸易行为。与此同时,里根总统提出采取报复措施对巴西进行制裁,美巴之间在信息产业和知识产权保护政策方面旷日持久的争端就此拉开序幕。131988年,美国政府采取了对巴西所产纸张、药品和个人用电子产品加征100%关税的报复性制裁措施。1989年6月,美国针对巴西信息产业方面的进口数量管制及许可措施再次发起301调查。1990年,巴西修改相关法律取消进口管制措施,美国随后停止制裁。1993年,巴西被列为《特别301报告》中的重点国家(PFC)而再次受到301调查。1994年USTR依据巴西政府做出的保证和政策修改而终止了该调查。

(四)美国对越南发起的301调查

越南是世界上最大的木材产品出口国之一,美国是其重要出口国之一。2019年,越南向美国出口了超过37亿美元的木制家具,为了供应其木制品制造部门所需的木材投入,越南大量进口其他国家采伐的木材。美国政府根据其所收集的证据提出声明,称越南进口木材中有很大一部分是非法采伐或交易的(非法木材),甚至其中一些木材可能来自《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES) [14] 所列的物种。

1. 起因

美国政府称,有证据表明,越南进口的大部分木材都是违反来源国法律采伐的。报告指出,从柬埔寨出口到越南的木材中,有大量木材采伐于受保护的土地(如野生动物保护区),或采伐于国外,因此违反了木材来源国对木材特许权的相关法律规定。

此外,从越南进口的木材可能属于非法交易。例如,从柬埔寨出口到越南的大部分木材似乎都是越过边界,违反了柬埔寨的原木出口禁令,而且这种木材的进口和加工也可能违反越南的国内法,与CITES不一致。

2020年10月2日,USTR启动了301条款调查,以审查越南有关进口和使用非法木材的行为、政策和做法是否不合理或具有歧视性,以及是否给美国商业带来负担或限制。

2. 301调查的影响

美国贸易代表戴凯瑟琳(Katherine Tai)于2021年10月1日,宣布美国与越南社会主义共和国达成一项协议,解决美国在越南木材301调查中所表达的担忧。[15]该协议包含越南对非法木材相关问题的多项承诺,如承诺改善其木材合法性保证体系;将没收的木材(即因违反国内或国际法而扣押的木材)排除在商业供应链之外;验证国内采伐木材的合法性,无论出口目的地如何;与高风险来源国合作,改善边境海关执法和执法协作。

(五)美国对法国、印度等贸易伙伴发起的有关数字服务税的301调查

2020年6月,USTR宣布开始对意大利、巴西、印度等10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税发起“301调查”。

1.起因

在该阶段,由于相关法律制度的欠缺,各国税务体系难以对互联网上的各类数据产品进行征税,因此以美国大型跨国企业为主的科技巨头,事实上在许多国家处于“免税经营”状态。随着数字经济的日益繁荣,数字产品所占经济收益的比重也变得越来越大,为此多国政府开始逐步针对这些大型科技巨头企业征收数字服务税。其中,法国通过地方立法宣布征收“数字信息税”,印度、意大利和土耳其也正计划征收数字信息税。[16]

近几年来,全球100多个国家和地区,试图在OECD框架[17]下达成关于数字服务税的改革协议。但是,该项协议的进展十分缓慢,许多国家也因此失去耐心,开始自行推出数字服务税以应对时下的税务难题。

由于全球大多数跨国科技企业都属于美国公司,因此特朗普政府认为,相关国家征收的数字服务税是一种针对美国科技公司的歧视行为,对此必须利用“301条款”进行反制。

2.301调查的影响

2020年7月,USTR宣布拟于2021年1月6日对价值约13亿美元的法国输美商品加征25%的关税,以回应法国开征数字服务税对美国科技企业造成不利影响,但暂不执行该关税措施。

USTR2021年1月6日公布对印度、意大利和土耳其数字服务税的301调查结果,称这三国的数字服务税“歧视”美国企业、不符合国际税收普遍原则,但未宣布关税惩罚措施。[18]

USTR表示,美方目前不会针对上述调查结果采取任何具体措施,但会继续评估所有可用政策选项。美国贸易代表莱特希泽在声明中说,对参与国际商品和服务贸易的企业征税是一项重要议题,最好由各国一起寻找解决方案。

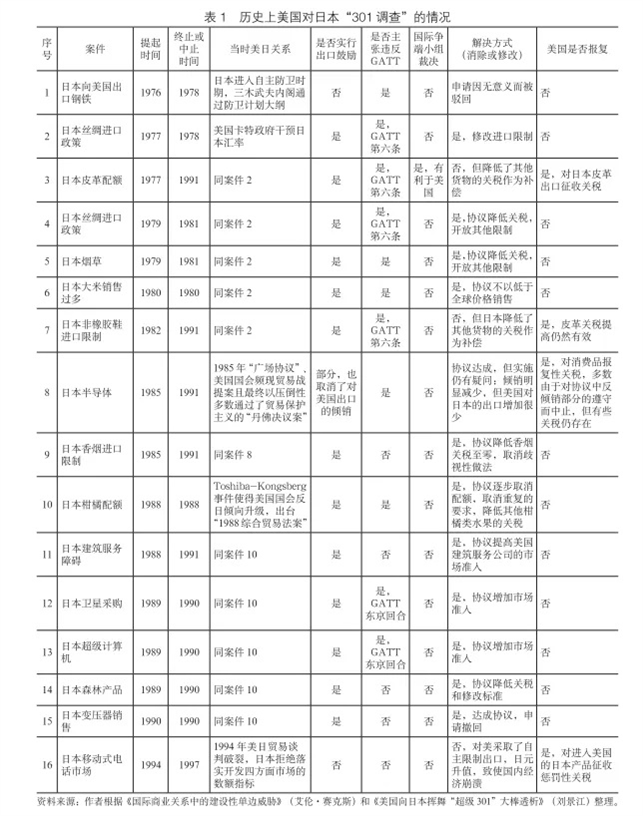

(六)美国对日本发起的301调查

日美贸易摩擦自 20 世纪 50 年代中期肇始,美国曾数次启动301调查以应对日本所带来的贸易冲击。据调查显示,自1976年至1994年止美国共向日本发起过16起301调查,占美国发起301调查总数的13%。其中,日本的制造业成为美国301调查的“重灾区”。此外,先后遭到美国的301调查的日本行业还主要有钢铁、纺织、汽车、半导体、电子产品等。

1.起因

日本在加入GATT后,制造业迅速崛起,成为美国当时最大的贸易逆差国。此后,日本的钢铁、纺织、汽车、半导体、电子产品等行业先后遭到美国的301调查。经分析认为,美国针对日本发起301调查的主要原因是美国和日本之间存在极大的贸易逆差,所以美国欲通过限制日本产品出口、迫使日本开放市场等方式来扭转二者之间的贸易逆差。

2.301调查的影响

美国对日本的301调查程序,大多以改善贸易失衡为诉求,几乎每次调查都迫使日本政府做出了让步和妥协。如,日本先后签署1985年《广场协议》、1987年《日美半导体协议》和1989年《美日结构性障碍协议》,并于最后系统性地开放了国内市场。美国因此成功打开日本钢铁、半导体、电信等众多制造业领域的市场。下图是一份来自期刊文章的表格,详细介绍了美国对日本的数次301调查结果。[19]

从上述美国针对他国发起301调查的起因和后续处置措施分析后可以得出以下结论:

(1)美国政府多于自身利益受损时主动向他国(地区)发起301调查;

(2)当美国对他国(地区)政府发起301调查后,后者多采取一系列措施来寻求与美国的妥协。例如日本政府曾多次采取降低进口关税或放开市场准入的措施以寻求与美和解,中国台湾地区政府曾以设立知识产权法院的方式回应美方解除制裁措施,乌克兰政府曾通过颁布法律的方式禁止国内继续采取对美国利益有损的知识产权侵权行为(生产盗版光碟)。总之,301调查的被调查国多会采取相关举措以迎合美方诉求,待美国政府认为对方举措可以有效维护己方利益时候,美方即终止该301调查;

(3)部分国家政府在调查之初也会对美国政府的诉求予以拒绝。例如日本政府曾在1994年美日贸易谈判破裂后拒绝接受美方贸易代表的开放市场的诉求,美国政府后续对日本部分商品征收惩罚性关税,日本政府最终在1997年接受了美国政府的要求开放市场准入,美国政府随即解除制裁措施;

(4)通过目前搜集的新闻报道等相关资料进行分析,暂未发现301调查的被调查国忽视或者不主动寻求和解的先例。

三、世界其他国家对于美国301调查的回应

通过对互联网上已公开的资料进行搜集和整理,并没有发现美国的传统盟友有对被301调查的国家或地区进行专门响应的行为,也没有发现美国盟友们跟进制裁301调查对象的相关报道。经分析可能有原因如下:

1.美国政府曾多次利用301条款制裁其盟友,尽管存在盟友关系,但后者并不当然愿意跟进制裁。

2.许多盟友可能认为美国依据国内法发起的301调查及其制裁措施违反了世界贸易组织(World Trade Organization,以下简称WTO)的多边贸易规则,坚持通过WTO争端解决机制处理贸易争端,而不是采取单边行动。

3.美国盟友与中国或其他被制裁国家可能存在紧密的贸易关系,跟进制裁可能会导致本国企业在海外市场受损,影响经济增长和就业。

4. 跟进制裁可能导致被制裁国家采取反制措施,进一步损害盟友的经济利益,因此盟友可能倾向于采取更为审慎和平衡的立场。

三、美国301调查的动因和目的分析

通过美国政府对他国发动301调查的背景调研和事实分析,我们发现其发动301系列调查的根本动因和真实目的可能并非仅仅是所谓的防止不公平贸易,而是具有更深层次的目的,下文予以详细分析。

(一)政治方面

1.对外:301调查多作为遏制他国发展的政治工具

美国曾数次对日本发起301调查,而调查的重点多发于钢铁、纺织、汽车、半导体、电子产品等日本的新兴发展领域。考虑到美国与日本在该领域存在直接竞争关系的前提,美国政府通过发动301调查自然可以打压日本国家的上述产业发展,保护本国产业和市场。可见美国发动301调查的根本目的是为了遏制竞争国的发展和进步。

上述目的在针对中国的301调查中也有所体现。自改革开放以来,中国经济高速发展,国内生产总值更是多年保持了中高速增长。近年来中国提出的“中国制造2025”计划,对促进中国未来制造业的发展更是发挥了直接促进作用。对美国而言,中国制造业的高速发展将降低其对于美国的依赖程度,进而阻碍了美国在某些高精尖领域方面实行垄断的策略,将严重损害其经济利益。故美国针对中国的相关领域发起301调查,意图遏制中国在相关领域的发展。

2.对内:301调查常用作美国总统捞取选举利益的手段

在美国对中发起的最新一次301调查中,调查申请发起者之一是北美最大工会——美国钢铁工人联合会(USW),其代表着北美钢铁行业近百万工人,是民主、共和两党均无法忽视的强大的选票力量,特别是该工会所在地所在地宾夕法尼亚州是美国大选时期的著名“摇摆州”,在2020年大选中,拜登在该州以微弱优势胜过特朗普。另有新闻报道拜登于2024年4月16日至18日,在此展开为期三天的拉票活动,而此份针对中国的301调查即为拜登为2024年总统选举的“投名状”。故可以合理推测,美国发动301调查的目的之一,是为了回应国内的选举压力,通过迎合“摇摆州”的利益诉求攫取2024年的美国总统大选的选票利益。

(二)经济方面

1.301调查可以获得“美国优先”的额外利益

美国政府通过301调查,可以对其他国家施加压力,例如强迫其他国家采取一些列政策保护知识产权,进而确保本国先进技术不被非法获取或滥用,维持其在全球技术领域的领先地位。例如美国曾于2001年至2004年针对中国台湾发起301调查,要求其采取一系列知识产权保护措施,如设立知识产权法院等,以保障美国产品在该地区也获得知识产权保护。

2.301调查探索制裁他国经济的新举措

美国自2001年后一直对华实行“337调查”[20],表面上看该调查是为了保护其知识产权及相关利益,但结合调查条款的产生背景和数次实践而言可以发现其更为真实的目的应是以中国侵犯知识产权为借口阻止中国获得先进技术。而相比较而言,“301调查”则可被视为攻击性更强的制裁措施,即通过“301调查”迫使受制裁国家对法律进行修改或者重新制定。以上种种方式可以促使美国不经过WTO平台而单边制裁某一国家,进而使美国得以试探国际贸易环境,制定完善其贸易保护措施制度体系。

六 结 语

通过上述对美国301调查历史沿革的回顾,我们可以感受到波诡云谲的国际贸易形势下,美国所发起的每一次针对性调查后暗潮涌动的野心。针对不同的国家不同的领域发动的301调查,均出现于特定的贸易情境与时间点——即美方相关领域明显落后于被调查对象的发展,或是在相关领域的优势不再显得相对突出。由此我们可以得出结论,美国的301调查实为一种贸易保护措施,是服务于其经济发展与政治巩固的目的的。

近些年,在我国“一带一路”国际合作倡议的指引下,中国海事、物流和造船业企业根据市场发展需要,积极开展技术创新,参与市场竞争,走向全球,助力全球贸易发展,为全球供应链的稳定安全运转作出了重要贡献,而反观美国在同一领域的发展却不尽如人意。不过,即便普遍认为,美国海事、物流和造船业面临的困境实际上主要是由于其自身产业市场竞争力不足所导致,美国依然一意孤行针对中国海事、物流和造船业企业发动了最新一轮的301调查。

在各国经济联系愈发紧密的今天,我们认为,坚持尊重市场经济规律和公平竞争原则,坚持以世界贸易规则为基础的多边贸易体制,各国工商界不应当出于一国私利,利用本国政策对他国实施不合理的打击,助长类似情形出现,否则,将为世界贸易发展蒙上阴霾。

注 释

【1】摘自“中国日报”微信公众号

【2】301条款原文见http://gpj.mofcom.gov.cn/article/cx/mddq/xzcs/201105/20110507533482.shtml

【3】摘自马妍. “301条款”及其制裁的违法性研究[D].华东政法大学,2023

【4】二战后,美国养禽业迅速发展,迫使原先昂贵的鸡肉价格下跌。于是,美国养殖者开始以低于进口国本地禽类的价格外销廉价鸡。20世纪60年代,大量低价美国鸡肉涌入欧洲国家市场。为了保护欧洲自己的养鸡场,欧洲对美国鸡肉加征了关税。使得美国出口欧洲的鸡肉量下降了至少25个百分点,这项举措严重影响了美国的农业利益。1963年,林登·约翰逊总统(President Lyndon Johnson)宣布对进口美国的淀粉、糊精、白兰地酒和轻型卡车加征25%的关税,以此来回击欧洲其他国家对美征收的高额鸡肉关税现象

【5】贸易保护主义(trade protectionism)是指在对外贸易中实行限制进口以保护本国商品在国内市场免受外国商品竞争,并向本国商品提供各种优惠以增强其国际竞争力的主张和政策。贸易保护主义在限制进口方面,主要是采取关税壁垒和非关税壁垒两种措施。前者主要是通过征收高额进口关税阻止外国商品的大量进口;后者则包括采取进口许可证制、进口配额制等一系列非关税措施来限制外国商品自由进口(本定义摘自百度百科)

【6】摘自苏庆义,丁艳明.美国对华“301调查”:历史与当下[J].中国外汇,2018,(08):76-77.

【7】摘自苏庆义,丁艳明.美国对华“301调查”:历史与当下[J].中国外汇,2018,(08):76-77.

【8】摘自USTR官网Ukraine Designated as Priority Foreign Country Under Special 301

【9】摘自USTR官网Ukraine Designated as Priority Foreign Country Under Special 301

【10】摘自USTR官网Ukraine Designated as Priority Foreign Country Under Special 301

【11】摘自焦点事件《特別301是什麼?它與WTO智慧財產權相關規範的關係為何?》

【12】摘自新浪财经《历史上的301调查:中国不是“中招”最多 但回答最硬》

【13】摘自刘玉书《巴西的信息产业发展历史和启示》

【14】 CITES是“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”的缩写,中文全称为“濒危野生动植物种国际贸易公约”。该公约是一项国际协议,旨在通过监控和监管国际贸易,保护濒临灭绝的野生动植物物种免遭过度开发和非法贸易的影响,确保这些物种的生存不受威胁,并促进其可持续利用

【15】摘自OFFICE of the UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE 官网

【16】摘自中国日报网《杠上了!美国刚发起301调查 法国便通过数字税法案》

【17】OECD框架通常是指经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)制定的一系列指导原则、标准、指标和评价体系

【18】摘自新华网《美国公布对英国等国数字税“301调查”结果》

【19】摘自《美国对华“301”调查之应对——中日比较分析的视角》倪月菊,朱铭铮

【20】337调查,是指美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission,简称USITC)根据美国《1930年关税法》(Tariff Act of 1930)第337节(简称“337条款”)及相关修正案进行的调查。337调查的对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争,目的为禁止一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为.